Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts war der Wilde Mann am westlichen Stadteingang von Meersburg das bedeutendste Hotel, der wichtigste Gasthof am Ort. Später und vor allem im 20. Jahrhundert entwickelte sich das große Haus mit dem Staffelgiebel und dem südländischen Gartengelände direkt am See zwischen Fährehafen und Unterstadt zu einer der ersten Adresse am ganzen Bodensee mit internationalem Renommee. Jetzt steht der Gebäudekomplex zum Verkauf, den ein Insolvenzverwalter abwickelt. Anlass für einen tiefen Blick in die unbekannte Geschichte des Hauses. Wichtigste Basis dafür sind die Recherchen von Peter Schmidt und Margret Meier, die seit drei Jahren an einem Buch über die Meersburger Gastronomie arbeiten.

Schutz vor Wegelagerern und wilden Tieren

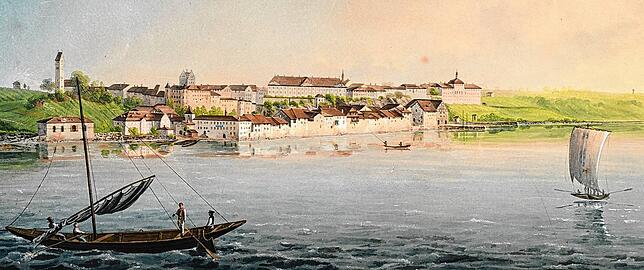

Wo heute das Hotel Wilder Mann am Bismarckplatz steht, direkt gegenüber dem mächtigen Meersburger Unterstadttor, ehemals „Niedertor“, herrschte schon im Mittelalter reges Treiben. Hier, vor den Stadtmauern, lag damals der Meersburger Hafen, in dem die Lastensegler, jene „Lädinen“, und Fischerboote festmachten. Anfang des 17. Jahrhunderts befanden sich auf dem Gelände des heutigen Hotels ein Turm, ein kleines Backhaus und eine Badstube. Hier wärmten sich wohl die Fischer und Schiffer auf.

Ausschließlich Meersburger Wein ausgeschenkt

Jene Badstube wurde im Jahr 1630 umgebaut und renoviert – dies gilt laut Peter Schmidt heute als Entstehungsjahr des Hotels. Bereits 1631 bis 1635 erfolgten weitere Baumaßnahmen an der zunächst von der Stadt betriebenen Trinkstube am „Kugelwöhr“, wie der Platz am mittelalterlichen Meersburger Hafen genannt wurde. In der Trinkstube mit Unterkunft fanden Händler und Reisende, die abends nach dem Schließen der Stadttore noch eine sichere Unterkunft suchten, Schutz vor Wegelagerern und wilden Tieren. Ausgeschenkt werden durfte ausschließlich Meersburger Wein.

Die Namensgebung „Wilder Mann“ im Jahr 1631 für das stadteigene Haus ist wahrscheinlich auf das Stadtwappen zurückzuführen, das am Rathaus hängt: Das Wappen wird von Wildem Mann und Wilder Frau als Schildhalter gestützt. Da der städtische Bau am Hafen zum Zeitpunkt der Namensgebung 1631 noch keine Herberge war, sei die populäre Interpretation, der Name stamme von der Aufnahme wilder Gesellen, die nicht in die Stadt durften, nicht haltbar, sagt Peter Schmidt. Der Kenner der Meersburger Geschichte verweist darauf, dass in der Heraldik Schildhalter wie das Wilde Paar im 16. Jahrhundert aufgekommen waren. Und die heraldische Fachliteratur bestätigt, dass insbesondere wilde Männer in jener Zeit als Wappenknechte weit verbreitet sind.

Anfang des 18. Jahrhunderts verkaufte die Stadt Meersburg ihre Trinkstube am Hafen an den ersten Privateigentümer, einen Mann namens Grathwohl, der mit dem Betrieb des Ausschanks wohl überfordert war. Unter dem nachfolgenden Wirt Heinrich Waldvogel lief es deutlich besser und Umbauten am Wilden Mann und Zukäufe von Reb- und Baumgärten vermehrten den Besitz. Ende des 18. Jahrhunderts besaß das Haus schon mehrere Fremdenzimmer, eine große Wirtsstube, ein Seezimmer und einen Tanzsaal. Im Jahr 1844 erbte Josefa Ruderer, eine geborene Waldvogel, den Wilden Mann mit Realwirtschaft und Bierbrauerei und betrieb ihn gemeinsam mit ihrem Mann Otto.

Um dem Umlauf an Gästen gerecht zu werden, errichtete Otto Ruderer 1872 eine Kegelbahn mit Trinkhalle und gleich darauf eine weitere Trinkhalle. In der letzten Saison von Otto Ruderer als Wirt startete die schon längst projektierte „Italienische Nacht“ im Garten des „Wildenmann“, wie er damals, im Jahr 1881, hieß.

Großes Lob für Automatenkabinett

Dazu war in der in Überlingen erscheinenden Zeitung „Seebote“ zu lesen: „Warm und windstill war es an jenem Augustabend und hunderte von farbigen Ballons und Lampions waren unter dem frischen Grün der vierfachen Baumreihe desselben aufgehängt. Die hiesige Stadtmusik eröffnete die Unterhaltung mit einem Friedensmarsch und Gesangs-und Musikstücken. Besonderes Interesse und allgemeines Lob erregte das nach der großen Pause vorgezeigte Automatenkabinett, dargestellt durch zwölf Personen, die durch ihre Haltung und bemalten Gesichter bei bengalischer Beleuchtung wirklichen Automaten täuschend ähnlich sahen und deren stoische Unbeweglichkeit bewunderungswürdig war.“

Die Stadt nutzte den Wilden Mann vielfältig, etwa beim Besuch von Großherzogin Louise von Baden am 16. September 1898. Wegen des Todes von Kaiserin Elisabeth (Sisi) sechs Tage zuvor im Genf trugen die Landesherrin und ihr Gefolge Trauerkleider und wollten keinen offiziellen Empfang. Dennoch brachten die „Zöglinge des Lehrerseminars“ bei der Abreise der Großherzogin „abends um halb 9“ vom Hafen aus zur Mainau „eine Ovation durch Vortrag mehrerer Männerchöre dar“.

Und: „Überdies erstrahlte der ,Seegarten zum Wildenmann‘ bei der Vorbeifahrt des Bootes in schönstem bengalischen Feuer. Eine große Menschenmenge sah der Seestraße entlang dem imposanten Schauspiele zu und stimmte begeistert ein in das dem Schiffe nachgesandte Hoch. Die Frau Großherzogin geruhte, Herrn Bürgermeister Raither noch ihren besonderen Dank für den so schönen Empfang auszudrücken und beauftragte denselben, der Einwohnerschaft von Meersburg dies zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, was heute Vormittag vermittelst Ausschellen geschah.“ (Seebote vom 17. Sepember 1898)

Bedeutung des Hotels amtlich festgestellt

Welchen Stellenwert der Wilde Mann innerhalb des sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelnden Fremdenverkehrs hatte, zeigen die amtlichen „Ortsbereisungsprotokolle“, die das Großherzogtum Baden regelmäßig erstellen ließ. Dort heißt es 1890: „Zahlreich vertreten sind in Meersburg die Wirtschaften, die auch im Sommer Fremde teilweise auch zu längeren Aufenthalten beherbergen. Dieselben genügen allerdings nur bescheidenen Ansprüchen. An erster Stelle unter den Wirtschaften steht der gut geleitete Wilde Mann mit seinem prächtigen Garten.“

Der Erste Weltkrieg und die schwere Nachkriegszeit waren vorüber, als Robert Bäumler aus dem Thüringischen Apolda den Wilden Mann 1924 für 65 000 Reichsmark kaufte. Aufgrund des von der Statistischen Bundesamt angegebenen Kaufkraftäquivalents für Ende 1924 von 3,60 Euro pro Reichsmark entspräche das heute 234 000 Euro. Bäumler bewirtschaftete bereits das Strandcafé am Schiffslandeplatz. Kaum zwei Jahre später, 1926, übernahm Heinrich Sulger das große Wirtshaus am Bismarckplatz, seither befindet es sich im Eigentum der Familie Sulger.

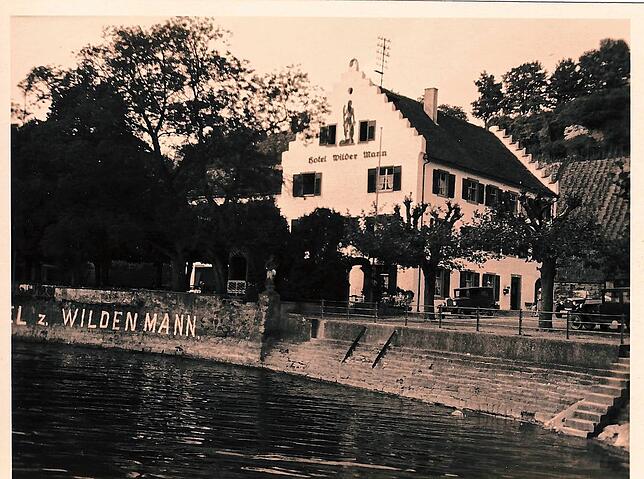

Heinrich Sulger gestaltete als erstes die Grünanlagen neu mit weißer Pergola sowie gemütlicher Sitzecke und legte einen exotischen Palmengarten an. Hinzu kam ein Bootssteg. Das Gebäude selbst wurde neu verputzt und in diesem Zusammenhang ließ Eigentümer Sulger unter dem Giebel an der Frontseite zwischen zwei Fenstern den Namensgeber malen: einen Wilden Mann mit Knüppelstock. Seit 1928 lautete der Name „Hotel Zum Wilden Mann“.

Ein Tanzpavillon in Bauhausarchitektur

Mut bewies Sulger wenige Jahre später, als 1933/34 einen Tanzpavillon bauen ließ und diesen Saalbau im Zeitgeist mit deutlichen Verweisen auf die Bauhausarchitektur verwirklichen ließ. Der schon bei seiner Entstehung als ästhetisch außergewöhnlich schön gelobte Neubau mit seiner kreisrunden Tanzfläche in der Mitte zog sofort zahllose neue Gäste an. Von nun an prägten die Konzerte und Tanzabende dem Ruf der Gaststätte, die zum gesellschaftlichen Treffpunkt wurde.

Der Wilde Mann war nicht nur das erstes Haus am Platze, sondern hatte auch rund um den Bodensee wenig Konkurrenz. „In diesem Wilden Mann ist nicht nur der normale Urlauber abgestiegen, sondern bis zu Majestäten alles, was sich am Bodensee ein Stelldichein gegeben hat“, sagt Peter Schmidt. Für Gäste mit hohen Ansprüchen kamen Ende des 19. Jahrhunderts und weit ins 20. Jahrhundert hinein nur das Überlinger Bad Hotel oder das Halm in Konstanz in Frage. Weitere Topphäuser gab es noch in Lindau, aber die waren ein ganzes Stück weg. Kam Prominenz nach Meersburg, logierte sie im Wilden Mann und die Stadt nutzte das Haus für Empfänge. Das galt auch für die Zeit des Nationalsozialismus. „Alles was da in der Zeit zwischen 1933 und 1945 da war, Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß (1897 bis 1984) , der enge Hitlervertraute Martin Bormann (1900 bis 1945) oder Joachim von Ribbentropp (1893 bis 1946, Reichsminister des Auswärtigen), die sind alle im Wilden Mann abgestiegen“, sagt Schmidt, „und man hat eben im Wilden Mann die Honneurs gemacht.“

Helene Sulger, geboren am 5. November 1922, war es, die in ihrer Epoche den zuvor bereits überregional bekannten Wilden Mann zu einer Legende mit internationalen Ruf machte. Dazu trug neben Gastronomie und Hotellerie auf höchstem Niveau in traumhafter Lage direkt am Bodenseeufer vor allem jene Tanzveranstaltungen bei. „Den Wilden Mann hat man in ganz Deutschland gekannt, in Berlin, und auch im benachbarten Ausland. Auch am Comer See wusste man, was der Wilde Mann ist.“ So fasst Schmidt zusammen und verweist auf Postkarten und Briefe als Quellen. „Der Wilde Mann war das Aushängeschild par excellence einer Stadt in der Gastgeberrolle. Vor langer Zeit, habe er mal die Gästebücher eingesehen. Zehn, zwölf Folianten, die 1904 beginnen würden.

Who is Who des europäischen Adels

„Ein Who is Who des europäischen Adels, der Wirtschaft, der Politik, aus Film, Funk und Fernsehen.“ Und Helene Sulger, die das Haus fast das halbe 20. Jahrhundert prägte, sei auch eine große Freundin der Kunst und der Künstler gewesen. Sie sei unwahrscheinlich großzügig, spendabel gewesen, habe viele Künstler unterstützt. „Eine Grande Dame, so hat sie sich auch gefühlt.“ So gebe es in den Gängen und Fluren, den Treppenhäusern eine große Anzahl von Gemälden. „Da hängt alles, was an Bodenseemalern Rang und Namen hat.“ Helene Sulger starb hoch betagt am 20. Juni 2017.

Brandschutz macht Probleme

Nach einer Brandverhütungsschau 2012 muss im Wilden Mann ein zweiter Fluchtweg schaffen. Als kurzfristige Übergangslösung wird an der Gebäudeseite zur Fähre hin eine Gerüsttreppe geschaffen, die mit Folie verkleidet ist. Später soll eine Außen-Wendeltreppe aus Metall das Provisorium ablösen. Im September 2013 lehnt der Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) den Bauantrag einstimmig ab. Ein „Eingriff in unser Stadtbild“ heißt es. Im Juni 2016 gibt der AUT grünes Licht für ein zweites Fluchttreppenhaus, das zusammen mit dem bisher fehlenden Aufzug drinnen im Gebäude geplant ist. Zu dieser endgültigen Lösung kommt es bis dato nicht. Im März 2019 war die Plane an der Gerüsttreppe zum Sicherheitsrisiko geworden, bei Sturm wehte sie auf den Gehweg, kritisierte der Gemeinderat. Sulger ließ Außentreppe und Verkleidung abbauen.

Im Mai 2015 wird bekannt, dass Inhaber Patrick Sulger sein Hotel Wilder Mann verkaufen will. Das Hotel mit 28 Zimmern und 60 Betten, das 180 Plätzen Restaurantplätze biete, wird als „Ein Refugium am See“ in mehreren Immobilienportalen im Internet inseriert.

Der erste Wunsch sind 15 Millionen Euro

Sulger nennt einen Verkaufspreis von 15 Millionen Euro. Er erklärt, es gebe bereits mehrere Interessenten. Laut der Überlinger Immobilienmaklerin Ruth Blarr gibt es zu diesem Zeitpunkt im Mai 2015 mit einem Kaufinteressenten bereits konkretere Verhandlungen. Aus gut informierten Meersburger Kreisen ist zu hören, dass später noch mehrere weitere auch bekannte Gastronomie- und Hotelbetreiber Interesse hatten, dann aber alle wieder absprangen wegen der Preisvorstellungen des Inhabers.

Stadt will Luxuswohnungen verhindern

Die erste Planung, die der Gemeinderat auf den Tisch bekam, ist zu hören, sei die eines Investors gewesen, der den alten Rosengarten zwischen Fährhaus und Wildem Mann einebnen wollte, um Parkplätze anzulegen. Und das Gebäude wollte er zu luxuriösen Ferienwohnungen und Zweitwohnungen umbauen. Von der Sorge umgetrieben, dass hier Luxus-Eigentumswohnungen direkt am Seeufer entstehen könnten, ändert der Gemeinderat daraufhin im Jahr 2017 bereits unter dem jetzigen Bürgermeister Robert Scherer den Bebauungsplan. Nun ist festgeschrieben, dass in dem Gebäude nur Beherbergungsbetrieb und Gastronomie zugelassen sind. Auch das Landesdenkmalamt beobachtet, was hier an dem denkmalgeschützten historischen Bau passiert. Sowohl der alte Gebäudekomplex selbst als auch der Rundbau in Bauhausarchitektur sind nach Auskunft aus dem Gemeinderat denkmalgeschützt. Lediglich der Mittelsaal dazwischen sei nicht geschützt.

Im Herbst 2018 war endgültig Schluss

Das Ende des seit fast vier Jahrhunderten laufenden Betriebes im Wilden Mann vollzog sich nach und nach. Zuerst schloss die Küche und es gab keine Speisen mehr, Tanzveranstaltungen am Samstagnachmittag gab es nach Auskunft von Gästen noch bis in den Herbst 2017. Endgültig schloss der Wilde Mann 2018, nach einer letzten Saison, in der dann nur noch Zimmer vermietet worden waren. Inzwischen sind die einst prächtigen Außenanlagen verwildert und das Herbstlaub türmt sich auf der Terrasse, auf der einst Könige saßen.