Salem – Mit dem Umspannwerk kam im Jahr 1922 die Elektrizität nach Weildorf. Doch bevor dieser wichtige Knotenpunkt im damaligen Stromnetz gebaut wurde, mussten viele Weichen gestellt werden. Auch in Weildorf standen Bürgermeister und Gemeinderat vor zukunftsweisenden Entscheidungen. Gerhard Wachter hat diesen lokalen Teil der industriellen Geschichte recherchiert. Er hielt einen informativen und detailreichen Vortrag auf Einladung des Freundeskreises der historischen Kegelbahn. „Beleuchtung war die Hauptmotivation für den Ausbau der öffentlichen Stromversorgung“, referierte Wachter. Aber durch die industrielle Revolution und die Entwicklung von Elektromotoren wurde der Bedarf an E-Kraftwerken stetig höher.

In Industriestädten wurde dieser Bedarf erst weitestgehend durch Dampfmaschinen gestillt. Doch auch im ländlichen Raum tat sich einiges. In der Landwirtschaft kamen elektrisch betriebene Maschinen zum Einsatz. In Dörfern und Gemeinden mit Mühlen und Sägewerken wurden Generatoren für den Nahbereich eingesetzt. So beispielsweise in Frickingen und Bruckfelden. Die Weildorfer Gemeindeversammlung entschied sich am zweiten Mai 1920 knapp mit 13 zu zwölf Stimmen gegen eine solche örtliche Lösung.

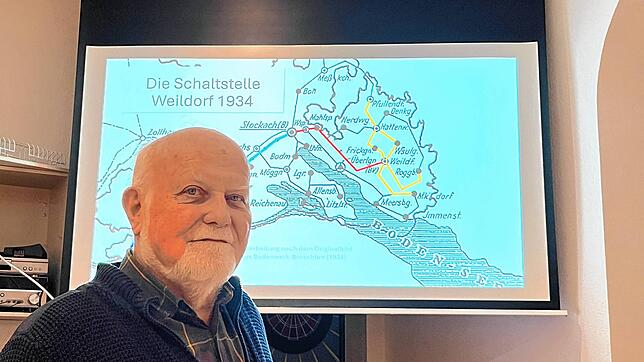

Das am 6. Juli 1921 gegründete Badenwerk bat schon am 24. August um eine etwa 35 Quadratmeter messende Baufläche für eine Transformationsstation in Weildorf. Dieser Knotenpunkt im Stromnetz wurde nötig, weil Baitenhausen Anschluss an die staatliche Stromversorgung wollte. Die benötigte Leitung sollte von Altheim nach Weildorf geführt werden, von dort weiter nach Baitenhausen. Der Strom kam vom am Hochrhein gelegenen E-Kraftwerk Eglisau und wurde weiter in den Hegau und Linzgau verteilt. Nun stimmte die Weildorfer Gemeindeversammlung mit Bürgermeister Severin Blaser einstimmig für den Anschluss an das staatliche Netz. Eine Entscheidung, die den Gemeindesäckel auf das höchste belastete, aber Weildorf in die Neuzeit führte.