„Primitiv, pervers, ein Objekt des Anstoßes“ oder einfach nur „cool“: Die Meinungen lagen auseinander wie die Skulptur-Nixen, die den Reiter auf der Eisscholle balancieren. Gleich drei Zeitungsseiten füllten sich 1999 mit den Kommentaren begeisterter und entrüsteter Bürger nach der Enthüllung des Brunnens am Überlinger Landungsplatz.

Bildhauerisch sei Lenk „ein Könner“, seine Kunst mache „Überlingen sympathischer“ und das „weibliche Wesen“ habe er ohnehin „begriffen“. Meinten die einen. Die anderen: „Dieser Brunnen hat nichts mit Kunst zu tun“, sei „unästhetisch“, oder, etwas direkter ausgedrückt, „ekelhaft“ und „scheußlich“. Wiederum andere sprachen gar von einer „Entwürdigung der Frau im Alter“ oder „vom körperlichen Zerfall in seiner Bloßstellung“. Auslöser der Kontroverse war vor allem die Skulptur einer alternden Nixe. Der Künstler wollte nach eigener Aussage mit ihr seinem Ärger darüber Ausdruck verleihen, wie man ältere Menschen aus der Gesellschaft ausschließe.

Hintergrund der Skulptur

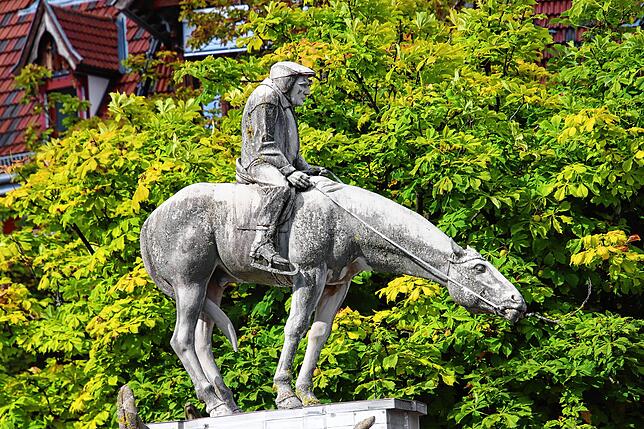

Zentrale Gestalt des Kunstwerks ist – in doppelter Hinsicht – aber eine andere. Der auf dem Pferd sitzende Mann erinnert an die Ballade Gustav Schwaabs „Der Reiter und der Bodensee“, in der ein Bote, ohne es zu wissen, über den zugefrorenen Bodensee reitet. Am gegenüberliegenden Ufer angekommen, von den Bürgern über sein waghalsiges Unterfangen aufgeklärt, stirbt der Reiter an einem Herzinfarkt.

Die Idee, die Ballade in einem Kunstwerk am Überlinger Landungsplatz zu verewigen, hatte bereits der Überlinger Bildhauer Werner Gürtner Jahre zuvor. In doppelter Hinsicht fängt die Skulptur Blicke, weil sie nicht wie in der Ballade einen Boten, sondern einen der bekanntesten deutschen Literaten seiner Zeit und Überlinger Bürger darstellt, Martin Walser.

Ein Dichter, der das Kunstwerk umhüllen möchte

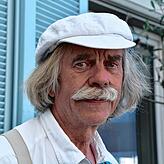

Als Schriftsteller „unsterblichkeitsberechtigt“ und „promenadentauglich“ kam nur Walser infrage, durch eine Skulptur verewigt zu werden, erklärte Lenk damals. Doch mit Schlittschuhen an den Füßen? Zum Pirouetten drehen, wenn sich der Dichter auf das dünne Eis deutscher Geschichte begebe. Gemeint sein dürften damit die Auslassungen Walsers bei einer Dankesrede im Jahr zuvor, in der dieser „eine Instrumentalisierung des Holocaust“ ablehnte. Eine Karikatur, klar, aber „sein Sinn für Ironie wird ihm darüber hinweghelfen“, davon war Lenk überzeugt; schätze er den Literaten Walser doch gerade für dessen ironische Werke. Scheinbar half Walsers Selbstironie allerdings nicht bei der Interpretation des Lenk-Brunnens.

Kontakt zwischen Stadt und Walser jahrelang gestört

Als harmlose Spitze gemeint, endete die Darstellung Walsers in einem langen Streit zwischen der Stadt und dessen prominentestem Bewohner. Walser, 2023 verstorben, war, wie er bei einer Pressekonferenz 2007 sagte, „nicht einverstanden mit dem da droben Sitzen“. Nicht einverstanden? Walser verbat sich über Jahre jegliche Kontaktaufnahme seitens der Stadt Überlingen, zum Beispiel als diese ihm zum 75. Geburtstag gratulieren wollte. Tief gekränkt, wechselte Walser gar seinen Friseur, um dem Denkmal nicht begegnen zu müssen, wie er in einem Interview mit dem Magazin „Profil“ schilderte, auf das sich wiederum „Der Spiegel“ berufen hat. Allerdings gab es an dieser Ecke nie einen Friseur.

Beigelegt wurde der Disput zwischen Stadt und Walser bei einer Kunstausstellung anlässlich des 80. Geburtstages des Schriftstellers. Wie der SÜDKURIER herausfand, verlangte Walser, dass der Lenk-Brunnen während der Veranstaltung verhüllt werde. Das ging aus dem Protokoll einer nichtöffentlichen Sitzung des Überlinger Kulturausschusses hervor. Später tat man die Idee als Spaß ab.

Der Bankdirektor, dem das Wasser bis zum Hals steht

Doch an der Darstellung Walsers stieß sich kaum ein Bürger. Diese waren vielmehr besorgt, wie der Brunnen finanziert werden und was er kosten würde. „Einen Teil der spießbürgerlichen Idylle“, wusste Lenk seinen Preis in ein Sprachbild zu fassen. 150.000 Mark waren es tatsächlich. Gestemmt ohne Geld der Stadt: „Der zu erwartende Meinungsstreit über die Art der Kunst sollte nicht überlagert werden von der Diskussion über die Verwendung öffentlicher Mittel“, begründete der damalige Oberbürgermeister Klaus Patzel die Entscheidung. Sich ebenso wenig der Diskussion stellen wollten offenbar auch die damaligen Direktoren von Sparkasse (Hans Swaton) und Volksbank (Hermann-Josef Schwarz), die keine Mittel beisteuerten. Und so fanden sie sich als Beton gewordenen Wels respektive mit Fischen unter den Achseln in dem Brunnen Lenks wieder.

Anders als beim Trevi-Brunnen in Rom, sammelten sich daher die Münzen der Bewunderer nicht im, sondern für den Brunnen: Die 150.000 Mark wurden von einer Bürgerinitiative, initiiert von Kunstliebhaber und Apotheker Peter-Paul Bauder, zusammengebracht.

Einige Bürger waren froh, „dass keine Steuergelder dafür verwendet“ wurden. Manche befürchteten, die Touristen mit den Skulpturen zu vergraulen und dass diese in Zukunft womöglich fernblieben. Eine Furcht, die sich nicht bestätigt hat. Zumindest jene, die im Jahr 2024 mit dem SÜDKURIER gesprochen haben, sind von dem Brunnen begeistert.

Wie man den Brunnen heute sieht

„Er hat mich direkt angezogen, als ich ihn von da hinten gesehen habe“, sagt Manfred Garreis, der als Urlauber am Landungsplatz flaniert, um dann entzückt seine Kamera zu ziehen, als er den Brunnen entdeckt. Lediglich die Eisscholle, auf der der Gaul steht, gefalle ihm nicht. Auf die Nixe angesprochen, könne er sich gut vorstellen, dass man damals noch etwas spröder gewesen sei, er selbst wisse allerdings, was das Alter mit einem macht.

„Außergewöhnlich“, kommentiert Irene Rüsing an der Seite ihres Ehemannes Udo, korrigiert aber schnell: „Haben schon Außergewöhnlicheres gesehen.“

Und auch Heinz und Annegret Müller sehen nichts Anstößiges: „Es ist normal, dass man sich im Alter verändert.“

Heute teilt der Brunnen die Meinungen weniger als noch vor 25 Jahren. Der damalige Oberbürgermeister Patzel erkannte die Tragweite des „stadthistorischen Moments“. Und erfasste, noch während der Brunnen enthüllt wurde, die darin enthaltene Provokation: „Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre das niemals genehmigt worden!“ Gut, dass Lenk seine Entwürfe nie im Vorhinein preisgibt.