Der Linzgau, ein Begriff, der zwischenzeitlich wieder verschwunden war und dessen Definition sich über die Jahrhunderte seiner Existenz kontinuierlich verändert hat. In seiner größten Ausdehnung erreichte der Linzgau mit seinen Grenzen Teile von Konstanz, Friedrichshafen und Meßkirch. Aber wie sieht der heutige Linzgau aus, wie hat er sich verändert und wie können seine Grenzen erkannt werden?

Historische Grenzen des Linzgaus

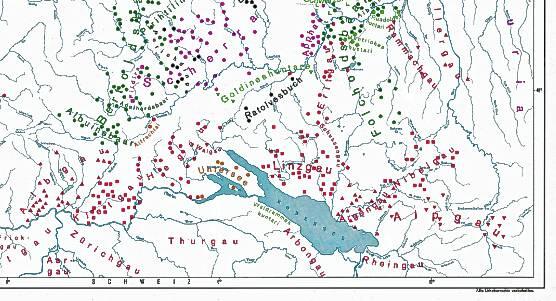

„Die Grenzen waren nie wirklich klar und änderten sich ständig“, sagt Andreas Schwab, Professor für Geografie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Jedoch würden sich anhand historischer Urkunden und Karten vergangene Grenzen erschließen lassen. „Im historischen Atlas Baden-Württembergs zeigt eine Karte die Bezirksnamen des 8. bis 12. Jahrhunderts. Orte, die in Urkunden aus dieser Zeit mit dem Linzgau in Verbindung gebracht wurden, sind durch rote Vierecke markiert“, sagt Schwab.

Mehrere Quellen für Verortung

Aber auch ein Lehnsbrief von König Wenzels für Graf Albrecht von Werdenberg aus 1382 diene als Quelle für die Grenzen des Linzgaus, so Schwab. Dort verlaufe die Grenze von der Rheinbrücke beim Kloster Petershausen in Konstanz bis zur Linde in Dingelsdorf, über den See nach Ludwigshafen und von dort über Nesselwangen zum Grauen Stein an der Landstraße zwischen Ruhestetten und Aach-Linz. Weiter von einer Mühle bei Pfullendorf über einen Grenzstein bei Ostrach und den Brunnen von Riedhausen in die Schussen bei Berg. Von dort bilden Schussen und Bodensee die Grenze bis zurück nach Petershausen.

So hat die Region ihren Namen bekommen

Edwin Ernst Weber, Historiker und ehemaliger Kreisarchivar Sigmaringens, sagt: „Der Name für die Region kommt vermutlich aus der keltischen Zeit.“ Die Bezeichnung leite sich von einem alten Flussnamen ab, „Linz“, der ein Zufluss des Bodensees und Rheins war. Relikte des Namens finden sich in Orten wie dem heutigen Aach-Linz. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich laut Weber im St. Galler Urkundenbuch, einem zentralen Dokument der karolingischen Zeit. In dem Buch werde der Linzgau als Gaugrafschaft, „Impago Linzgauia“, im Jahr 771 erwähnt, so der Historiker.

So verschwand der Name aus dem Sprachgebrauch

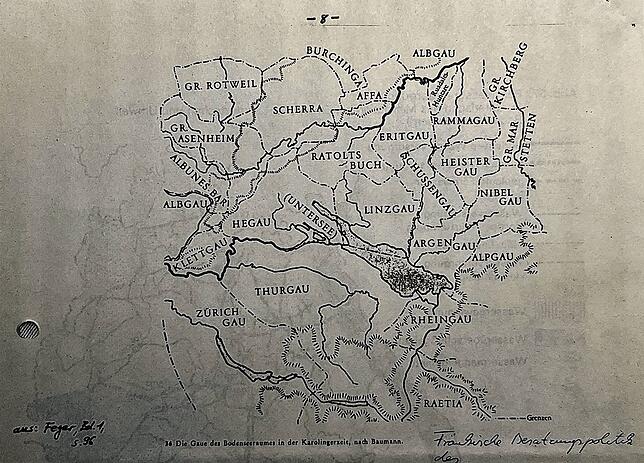

Unter Karl dem Großen teilten die Karolinger ihr Herrschaftsgebiet in Verwaltungsbezirke, sogenannte „Gaue“, auf. Und diese heute inzwischen vor allem als Landschaftsnamen bekannten Begriffe wie Hegau, Argengau, Allgäu und eben Linzgau, gehen auf diese Verwaltungsgliederung der Karolinger zurück, so Weber. Die Karolinger blieben aber nicht immer die herrschende Macht: „Ab dem 13. Jahrhundert wurde die Region dann von den Grafen von Heiligenberg dominiert, später durch die Grafen von Werdenberg und Fürstenberg.“ Mit der zunehmenden Bedeutung der Grafschaft Heiligenberg verschwand der Name „Linzgau“ aus dem Sprachgebrauch. Die Grafschaft wurde schließlich als „Heiligenberg“ bekannt, erklärt Weber.

Dennoch behielt der Linzgau eine Bedeutung: „1324 wurde ein Dekanat mit dem Namen ‚Linzgau‘ etabliert, das bis zur Auflösung des Bistums Konstanz und dem Übergang zur Erzdiözese Freiburg bestand.“

Das ist heute noch der Linzgau

Schwab sagt: „In späteren Jahrhunderten wurde der Begriff Linzgau vergessen, Landschaftsnamen wie ‚Oberschwaben‘ und „Hegau“ gewannen an Bedeutung und beeinflussten die Identität der Region.“ Heute werde die historische Bedeutung des Linzgaus vorwiegend in kulturellen und kirchlichen Kontexten wieder aufgegriffen, meint Weber. So heißt die Seelsorgeeinheit Oberer Linzgau. Sie umfasst neben Pfullendorf samt Teilorten auch die Gemeinde Illmensee. Als weiteres Beispiel nennt der Historiker das Linzgau-Center in Pfullendorf, ein Einkaufszentrum.

Es identifiziert sich auch kaum jemand als „Linzgauer“, meint Schwab. Viel mehr würden Begriffe wie Badener und Schwabe dominieren. Den Kernraum des heutigen Linzgaus beschreibt der Professor als Überlingen, Markdorf und Pfullendorf. Jedoch dominiert in Überlingen die badische Identität, während in Markdorf und Pfullendorf der Linzgau-Bezug stärker sei.

Geformt durch die Eiszeit

„Der Linzgau liegt zwischen Hegau und Allgäu und gehört zum Alpenvorland“, erklärt Schwab. Die Landschaft sei stark von den Gletschern der Eiszeiten geformt worden, die Becken und Hügel hinterließen. Charakteristische Naturräume sind das Salemer- und Schussbecken, welche tiefe, glaziale Vertiefungen sind. Ebenso sind Hügelketten, wie die Endmoränen, aus der Würmeiszeit vor 24.000 Jahren, typisch für die Region.

Auch Drumlinlandschaften mit welligen Hügeln sind typisch für die Region, so Schwab. Wie der Professor beschreibt, geht auch die Entstehung der Linzer-Aach auf die Eiszeit zurück: „Die Linzer Aach hat einen ungewöhnlichen Verlauf mit mehreren Richtungsänderungen, was auf die glaziale Prägung zurückzuführen ist.“ Landschaftlich sei der Linzgau einzigartig, die Mischung aus flachen Becken, dramatischen Höhenzügen und chaotischen Flussverläufen macht die Landschaft unverwechselbar, meint Schwab.

Wirtschaftlicher Aufschwung durch die Lage

„Der Linzgau war historisch eine agrarisch geprägte Region, mit wirtschaftlich schwachen und ländlichen Strukturen“, erklärt Weber. Heute profitiert die Region von der Nähe zum Bodenseeraum und hat durch Zuzüge und Wirtschaftsförderung ein Bevölkerungswachstum erlebt, insbesondere in Städten wie Pfullendorf sei dies spürbar.

Die Region ist heute immer noch stark geprägt durch ihre Eiszeitvergangenheit, meint Weber: „Es gibt vielen fruchtbaren Boden, bestehend aus Gletschermaterial und Molassesandstein, das Ackerbau und Obstbau fördert.“ Auch das milde Klima durch die Nähe zum Bodensee begünstigt Obst- und Weinbau. So sind heute noch die Weinreben und Obstplantagen überall im Linzgau zu erkennen.