Mit der Rheinbrückstraße der 60er Jahre verbindet Michael Brogli viele schöne und erlebnisreiche Erinnerungen. Dazu gehört, wie er als Schüler mit seinen Altersgenossen gerne in den Backstuben oder Wurstküchen den Bäckern und Metzgern bei der Ausübung ihres Handwerkes über die Schulter schaut. Dem heutigen Erscheinungsbild, das in keinster Weise an früher erinnert, kann Brogli durchaus Positives abgewinnen. Er freut sich, an warmen Sommerabenden über das besondere Flair der "Multi-Kulti Meile“.

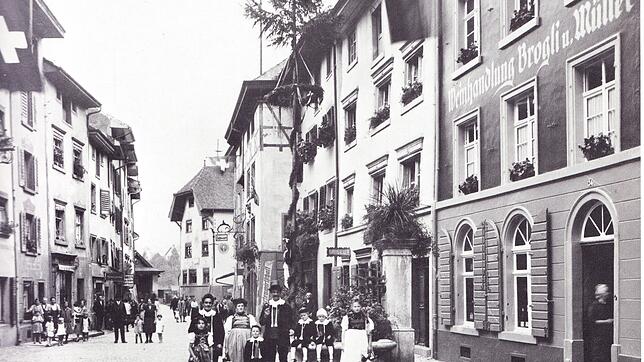

Die Einkaufsstraße der Stadt Säckingen

Erzählt Brogli über die Rheinbrückstraße der 60er Jahre, dann berichtet er von der Einkaufsstraße der Stadt Säckingen, in der in jedem Haus noch ein Geschäft untergebracht ist. „Hier gab es alles für den täglichen Bedarf“, erzählt Brogli. Im Kolonialwarenladen Gerteis lagern beispielsweise die Waren wie Mehl, Zucker und Reis noch in Schütten (Schubladen). Ein Zehnereis (heute 1,10 Euro) gibt es damals in der Eisdiele „Dolomiti“.

Der Schuhmacher Eschbach ist für jeden Scherz zu haben

Nicht vergessen wird Brogli den Schuhmacher Eschbach, genannt "Spatz“. Sein Laden liegt am Zoll unterhalb der Straßenhöhe. „Er war für jeden Scherz zu haben“, erinnert sich Brogli. Mancher Autofahrer, der an seinem Geschäft vorbeifährt, wundert sich, dass an seinem Auto ein alter Schlappen oder eine Büchse hängt. Auch ist es nicht ratsam, sich auf den Schuhmacherschemel zu setzen. Das darauf befindende Kissen hat der Schelm mit Nägeln gespickt. Als einziges Geschäft in der Rheinbrückstraße besteht heute nur noch das Hutgeschäft Ruth Stoll.

Zum Straßenbild zählt bis 1963 der Rösslebrunnen, gegenüber Broglis Elternhaus. Im Zuge des Neubaus des Schleckermarktes wird der Wasserspender entfernt, mit der Auflage an den Bauherrn, den Brunnen wieder an seinem alten Platz aufzustellen. 23 Jahre geschieht nichts. 1986 gründen Hans-Jörg Baumgartner und Walter Kreider eine Bürgerinitiative mit dem Ziel, einen neuen Brunnen an derselben Stelle mit demselben Aussehen aufzustellen. Mit Unterstützung von Geschäftsleuten und Bürgern wird am 6. August der neue Brunnen eingeweiht. Die Hälfte der Baukosten in Höhe von 60 000 DM hat die Bürgerinitiative gesammelt.

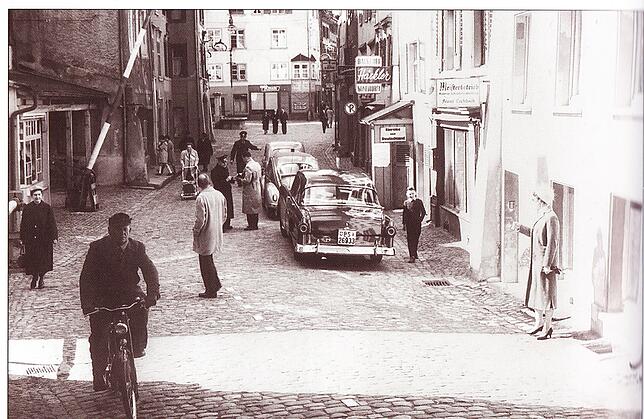

Kein Thema ist in den 60er Jahren Autolärm. Und Autoverkehr gibt es damals in der Rheinbrückstraße im Jahrzehnt der immer stärker werdenden Motorisierung mehr als genug. Im Rang einer Bundesstraße fließt der gesamte Straßenverkehr in die Schweiz und durch die Innenstadt über die Holzbrücke.

Dadurch, dass diese Brücke nicht gerade verläuft, ist die Sicht von der deutschen auf die Schweizer Seite versperrt, so dass nur eine Ampelanlage den einspurigen Verkehr zu regeln vermag. Zollkontrollen, Ampelanlage und starkes Verkehrsaufkommen sorgen oft für Staus bis zum Lebensmittelgeschäft Müller&Degler in der Steinbrückstraße.

Seit 1960 hat sich die Rheinbrückstraße Zug um Zug verändert. Die Autos überqueren den Rhein über die im Jahre 1979 erbaute Rheinbrücke. Die Rheinbrückstraße ist heute Fußgängerzone. „Warum nennt man diese Straße im Volksmund auch die Lästergass“, fragt Brogli schmunzelnd. Die Antwort ist in seinem Heimathaus, dem "Rößle", als beliebten Treffpunkt aller sozialer Schichten zu finden. Das "Rößle" hat einen gut besuchten Stammtisch. Am Wirtstisch wird das kulturelle und politische Leben der Stadt diskutiert, gelästert und manchmal auch entschieden“, erinnert sich Michael Brogli.

Heute sind nur noch wenige Säckinger hier Zuhause

Die "Reinbrückströßler" nennt Michael Brogli eine große Familie, in der er sich bis zum Verkauf seines Elternhauses 1962 wohl fühlt. Während in den 60ern die Bewohner der Rheinbrückstraße Einheimische sind, haben heute nur noch wenige Säckinger hier ihr Zuhause.

Ein Blick auf die Geschäftswelt und das sonstige Geschehen in den 60ern

- Geschäfte in der Rheinbrückstraße: Fünf Bäckereien (Häckler, Hertweck, Dörflinger mit Café, Wassmer und Schmid), zwei Metzgereien (Jehle und Piwatz/Keller), drei Friseure (Hempe, Le Fevre und Merklin), Blechnerei Biller, von Ehr (US Militärausrüstung), Korbmacher Hensler, Radio Schmitz, Zigarren König, Messerschmied Bär, Ruth Stoll und Mangold (Hutmoden), Bekleidung Gabele, Mode Seiband, Mode Ensinger, Klink (Pelze), Molkerei Bauer, Druckerei Stratz, Gutmann (Raumausstatter), Schlageter (Blumen) Schuhhaus Klöpfer, Dolomiti (Eisdiele), Gasthaus Rößle (bis 1962) Kolonialwarenladen Gerteis und Eschbach (Schuhmacher).

- Erinnerungen von Michael Brogli: Die 60er Jahre tragen für Michael Brogli zwei Gesichter. Einerseits geht es wirtschaftlich bergauf, andererseits sind es Jahre, in denen er persönlich eine schwere Zeit durchlebt. Im Alter von 56 Jahren stirbt im August 1962 der beliebte Rössle-Wirt, Michael Broglis Vater, Fridolin Brogli. Zwei Jahre später muss der Jugendliche Michael den Tod seiner Mutter verkraften. Im Jahr 1963 beginnt der 18-Jährige in der heute nicht mehr existierenden Firma Textilfirma Hotex eine Lehre als Industriekaufmann. Das Unternehmen beschäftigt damals etwa 600 Mitarbeiter, getreu dem Motto "Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ hat er mit Bernhard Jehle einen strengen Vorgesetzten. Der Lehrlingslohn beträgt damals zirka 170 DM. Seine weiteren beruflichen Stationen in diesem Jahrzehnt sind bis 1969 die Papierfabrik Albbruck und anschließend die Firma Ultradex. Als seine Großmutter 1966 verstirbt, ist der 20-jährige Michael Brogli auf sich allein gestellt und muss sein Leben selbst meistern. Wie sein Vater Fridolin Brogli, der nach Kriegsende mit einigen Mitstreitern den Sportverein, heute FC 08, wieder ins Leben ruft, hat sein Sohn Michael (Mimi) Brogli ein großes Herz für den Sport. Ob als aktiver Fußballer oder als langjähriger Vorsitzender des FC 08, setzt er sich mit großem Engagement für die Belange des Vereins ein. Seine zweite Leidenschaft gilt der Fasnacht. Bereits in seinem Elternhaus im Gasthaus "Rößle", an Fasnacht “Geisterschimmel“ genannt, wird ihm das Brauchtum in die Wiege gelegt. Seit 60 Jahren gehört er den Maisenhardt-Joggele an. Beim Narrenspeigel schlüpfte er mehrere Jahrzehnte in sämtliche Rollen der Traditionsnummern. Ob als Vizezunftmeister oder Obermaisenhardt-Joggele, Mimi Brogli ist ein Urgestein Säckinger Fasnacht. Heute ist er Mitglied von 34 Vereinen und verfolgt mit Interesse, was in der Stadt geschieht.

- Ereignisse in den 60er Jahren:1961: Stadt kauft Hallwylerhof/Scheffelhaus. 1963: Waldbaderöffnung. 1964: Einweihung der Turnhalle beim Gymnasium. 1965: Gründung der Jugendmusikschule, Neubau des evangelischen Gemeindehauses mit Kindergarten und Einweihung des Gewerbeschulzentrums. 1966: Brand des Ökonomiegebäudes des St. Fridolin-Kinderheimes, Einweihung der Hans-Thoma-Hauptschule, Weihe der Heilig-Kreuz-Kirche und Inbetriebnahme der Kläranlage. 1967: Ernennung des Dekans Dr. Hugo Herrmann zum Ehrenbürger, Inbetriebnahme des Kavernenkraftwerkes, Stadt erwirbt Gebäude zum Alten Hof und Bohrung nach der durch den Kraftwerkbau versiegten Thermalquelle. 1968: Gründung der Sonderschule, Gründung der Abendrealschule, nach Renovation Eröffnung des „Hochrhein-Museums“ und Einweihung des Ehrenmals für Kriegsgefallene im Waldfriedhofs. (Quelle: Geschichte der Stadt Säckingen, Hugo Ott (Hrsg.))