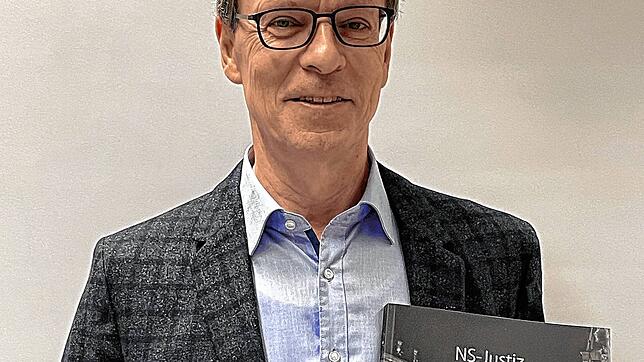

Der aus Wehr stammende und in Waldshut wohnende pensionierte Freiburger Amtsgerichtspräsident Thomas Kummle hat die Geschichte des Nationalsozialismus in Südbaden erforscht. Kummle und seine Co-Autoren Dominik Stahl und Michael P. Hensle schließen in ihrer beeindruckenden Dokumentation und Analyse der NS-Unrechtsjustiz, die auch Fälle am Hochrhein beinhaltet, eine Forschungslücke. Der Katalog „NS-Justiz in Freiburg“ ist als Begleitbuch zur gleichnamigen Dauerausstellung im dortigen Amtsgericht erschienen.

So förderten die Archivrecherchen zum Beispiel die „überraschende Tatsache zu Tage, dass auch der berüchtigte Volksgerichtshof im heutigen Gebäude des Amtsgerichts Freiburg Sitzungen abhielt“.

Doch nicht nur Forschungslücken werden geschlossen. So sieht Dorothea Wahle, Kummles Nachfolgerin als Präsidentin des Amtsgerichts Freiburg, in dem Buch „einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit den Strukturen einer Unrechtsjustiz“, der „den Blick für die stabilisierenden Grundwerte des demokratischen Rechtsstaats“ schärft.

Oder anders gesagt: Ohne unabhängige Justiz, keine lebendige Demokratie. Im Interview gibt Thomas Kummle Einblick in die Entstehung des Werks.

Herr Kummle, wie kam es zur Ausstellung NS-Justiz im Amtsgericht Freiburg?

Als Präsident des Amtsgerichts bin ich 2015 mit dem Thema der Justiz in der NS-Zeit konfrontiert worden. Der französische Verein Souvenir Francais regte die Anbringung einer Gedenktafel am Amtsgerichtsgebäude zur Erinnerung an drei am 28.11.1944 erschossene Widerstandskämpfer an.

Unsere Forschungen ergaben in der Folge, dass die drei Widerstandskämpfer nicht im Innenhof des Amtsgerichts, sondern vor den Außenmauern der heutigen Justizvollzugsanstalt Freiburg von einem Gestapo-Kommando erschossen wurden.

Weitere Recherchen ergaben, dass die Ermordeten wegen anstehender Hauptverhandlungen vor dem Reichskriegsgericht inhaftiert waren und dieses im heutigen Amtsgericht Freiburg Strafverhandlungen durchführte.

Was war Ihre persönliche Motivation für die Ausstellung und das Buch?

Nach den ersten bedrückenden Erkenntnissen stand das Interesse im Vordergrund zu klären, was überhaupt in den heute noch genutzten Sitzungssälen des Amtsgerichts in der NS-Zeit geschah. Das Ergebnis, dass außer dem schon bekannten Sondergericht Freiburg auch der berüchtigte Volksgerichtshof und das Reichskriegsgericht als höchstes Militärgericht in Freiburg Sitzungen abhielten, war eine überraschende, ja sensationelle Entdeckung.

Die Forschungsergebnisse dann in ein Ausstellungs- und Buchprojekt umzusetzen, sah ich als Verpflichtung gegenüber vielen zu Unrecht verurteilten Menschen an. Da ein großer Teil der Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgte, gewähren erstmals die Ausstellung und der Katalog Einblicke in diese Geschehnisse der NS-Zeit.

Gibt es auch krasse Fälle von NS-Juristen aus dem Hochrheingebiet?

Als besonders skrupelloser und berüchtigter Nationalsozialist galt der von 1942 bis 1945 amtierende Landgerichtspräsident von Waldshut Oskar Schmoll. Er leitete als Vorsitzender zahlreiche Verfahren des Sondergerichts Freiburg in Waldshut, die teilweise auch mit einem Todesurteil endeten.

So im Fall eines Metzgermeisters aus Waldshut, der wegen sogenannter Schwarzschlachtung am 25. Juli 1944 in Bruchsal hingerichtet wurde. Oskar Schmoll wurde im Rahmen der Entnazifizierung nach 1945 nicht in den Justizdienst übernommen, womit er trotz vieler anderer belasteter NS-Juristen zu den eher wenigen aus dem Justizdienst entfernten Juristen gehörte.

Sind Sie bei Ihren Recherchen auch auf Verurteilte aus Wehr gestoßen?

Viele Verurteilungen erfolgten wegen Delikten, die nach unserem heutigen Verständnis nicht strafbar sind. So wurde 1942 ein Wehrer Zahnarzt wegen seiner kritischen Äußerungen über den Kriegsausgang – unter anderem „Der Krieg ist für uns verloren“ – zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Diese Meinungsäußerung wurde als Wehrkraftzersetzung qualifiziert.

Oder wie es im Urteil heißt: „Er hat seine Treupflicht dem Führer gegenüber schmählich verletzt.“ Fast jedes Urteil aus der NS-Zeit lässt einen erschaudern. So wenn ein Dieb von 53 Stallhasen, Obst und Früchten sowie von zum Trocknen aufgehängter Wäsche zum Tode verurteilt und dieses Urteil dann auch am 1. Juni 1943 mit dem Fallbeil vollstreckt wird.