Die Angst sei kein guter Ratgeber, sagt der Volksmund – und sagt nur die halbe Wahrheit. Denn Angst ist, wenn sie nicht lähmt, ein Gefahrenmelder. Wer auf seine Angst nicht hört, lebt gefährlich. Und wer mit ihr umgehen kann, bekommt Mut und Zuversicht. Das ist wichtig in Zeiten gesundheitlicher Gefahren wie den jetzigen.

Pest, Typhus und Grippe waren schon immer Begleiter der Menschen im Wehratal. Nur wurde selten darüber geschrieben. Aber es gibt Quellen, die von diesen Geißeln berichten. Die früheste ist ein Eintrag des Wehrer Pfarrers Johann Huber im Kirchenbuch von St. Martin. Darin notierte er gegen Ende des 30-jährigen Krieges: „Vor dem Krieg hatte Wehr 833 Seelen, anno 1645 nicht mehr als 213. Soviel durch Hunger, Pest und Krieg sind umgekommen. Denen allen Gott gnädig sein woll“. Als Dank für die überstandene Schreckenszeit bauten die Wehrer 1648 die Ackerrainkapelle. Vermutlich starben mehr Wehrer und Öflinger durch die Pest als durch marodierende Schweden. Hunger macht Menschen anfällig für Viren und Bakterien. Wie gut geht es uns heute – zumindest hierzulande. In den Kriegsgebieten Nordsyriens mit den vielen geschwächten Menschen wird Corona viel schlimmer sein als bei uns.

Auch im 19. Jahrhundert suchten Seuchen Wehr heim. Im Juli 1872 brach eine Typhus-Epidemie mit 225 Infizierten und zwölf Toten aus. Typhus war wegen mangelnder Hygiene und verseuchten Trinkwassers bis weit ins 19. Jahrhundert hinein der Schrecken vieler Städte und Dörfer. Vor allem in den Industrie-Metropolen kam es zu Epidemien. Und zu Gegenmaßnahmen, indem Wasserversorgung und Abwasser-Systeme geschaffen oder verbessert wurden.

Thyhus-Ausbruch in Wehr

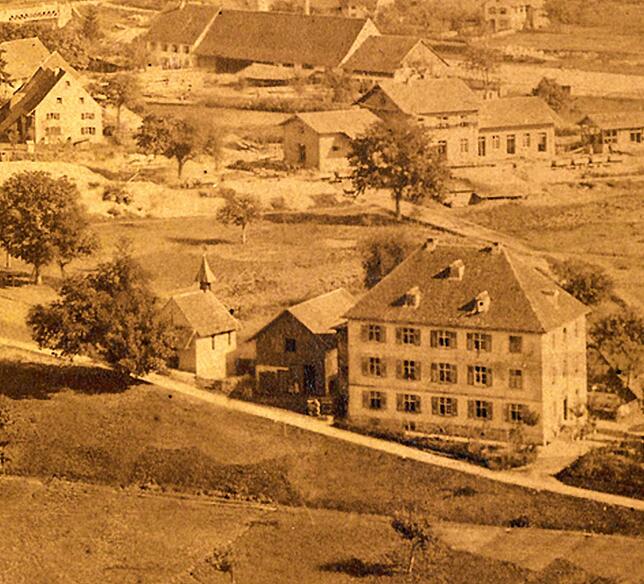

Der Typhus-Ausbruch in Wehr, der 1873 zu einer zweiten Welle mit 100 Infizierten und drei Toten führte, ist gut dokumentiert. Experten eruierten schlechtes Trinkwasser aus dem Haselbach als Ursache. Es dauerte zwar 15 Jahre, ehe die alten Brunnen abgeschafft wurden. Aber mit dem 1888 errichteten Hochbehälter am Maierhof war ein Anfang gemacht. Typhus gab es nicht mehr – aber die gefürchtete Grippe.

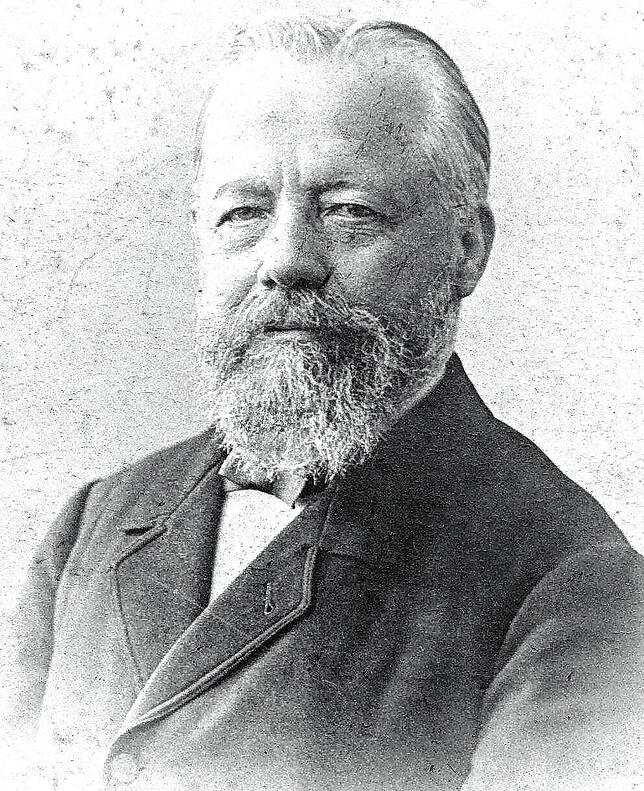

Ein Jahr nach dem Bau des Hochbehälters hielt Carl-August Hipp, Chef der Buntweberei, vor den Aktionären der MBB seinen zweiten Rechenschaftsbericht. Er vermeldete Erfolge. Von 1888 bis 1889 stieg der Reingewinn von 121.002 Reichsmark auf 205.472 RM und die Anzahl der verkauften Stücke (1 Stück = 60 m) von 73.186 auf 84.873. 700 Webstühle waren im Einsatz.

Doch die Russische Grippe, die von 1889 bis 1895 weltweit wütete, „schmälerte die Produktion um einige tausend Stücke. Sie ist bei uns empfindlich aufgetreten“, so der MBB-Chef. Die Wohnungen in Wehr und Öflingen waren überbelegt, auch aufgrund der vielen Bauarbeiter der Wehratalbahn. Da hatten die Viren leichtes Spiel.

An der Russische Grippe, die sich von Zentralasien über Russland verbreitet, starben in Europa etwa 250.000 Menschen. Die Pandemie wurde zum Medienereignis. Die Viren suchten sich ihren Weg entlang den Zugschienen, die Presse berichtete täglich die Ankunftszeiten. Fortschritt und Mobilität forderten ihren Tribut. Das war nicht der Endpunkt. Die Spanische Grippe, die 1918 ausbrach und mit fast 50 Millionen Toten mehr Opfer forderte als der Erste Weltkrieg, war die bisher schlimmste Pandemie in der Geschichte der Menschheit.

Der Öflinger Soldat Alois Meier wurde Zeuge des Massensterbens. Er hatte am Hartmannsweiler Kopf gekämpft und wurde 1916 in die „Gute Hoffnungshütte“ nach Duisburg zur Arbeit abkommandiert. Er führte ein Tagebuch und notierte am 14.11.1918 unter dem Stichwort „Duisburg“: „Vom 8. Oktober bis 15. November wurden 987 Grippekranke in die Krankenhäuser aufgenommen, davon 485 schwer, 231 Fälle verliefen tödlich. In diesen 28 Tagen starben im Ganzen 1229 Personen, davon 757 an Grippe, gleich 58,4 Prozent.“ Nicht jeder fand einen Krankenhausplatz. Maier wurde nicht krank und kehrte Ende November nach Öflingen zurück.