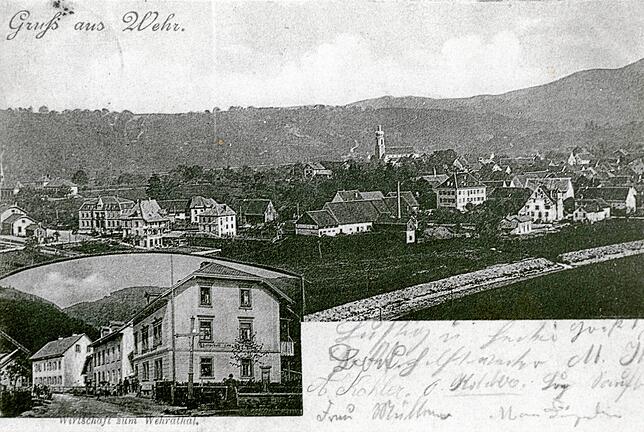

Nichts zeigt die Veränderungen der Landschaft und ihrer Siedlungsräume eindrücklicher als historische Fotografien. Zwei Fotos aus der Zeit um 1900 belegen dies. Sie wurden aus Werbezwecken für die Gasthäuser „Zum Wehratal“ in Wehr und „Zum Kreuz“ in Brennet aufgenommen.

1901 eröffnete Adolf Senger im „Klosterhof“ das Gasthaus „Zum Wehratal“. Er war als Maurermeister auch Bauunternehmer und spielte bei den Neubauten in der oberen Todtmooser Straße sowie am Bahnhofsplatz eine große Rolle. Deshalb ist auf der Werbekarte für das „Wehratal“ auch der Bereich zwischen Bahnhof und Rathaus (bis 1893 Schloss der Herren von Schönau) abgebildet.

Bei den Neubauten „Zum Wehratal“, Doppelhaus Kramer/Örtli und Trefzger (Säger) in der Todtmooser Straße handelte es sich um einfache Häuser. Senger hatte sie um 1900 gebaut. Ganz anders am Bahnhofsplatz. Hier zeigte sich die aufstrebende Gemeinde Wehr von einer neuen Seite. Die 1891 von Gustav Brugger (Bruder des Weinhändlers Otto Brugger) eröffnete und von Senger geplante „Bahnhofsrestauration“ setzt einen repräsentativen Akzent. Sie ist architektonisch durchaus von urbanem Charakter. Wer den Bahnhof verließ, sollte sofort sehen, dass Wehr mit seiner starken Industrie kein Bauerndorf mehr war.

Gleiches gilt für das 1898 erbaute Haus „Fröhle“ (heute Schreinerei). Der Bereich links bis zur Bahnlinie ist noch unbebaut. Rechts von Fröhle ebenfalls eine Lücke, dann kommt das 1901 errichtete Gebäude, in dem Theodor Erhart um 1920 ein modernes Geschäft einrichten wird. Neben ihm wird der Schmiedemeister Dörr 1902 eine weitere Lücke füllen und ein Haus bauen. Dies ist der fotografische Beleg, dass die Aufnahme von 1901 stammt.

Nun folgt etwas nach hinten versetzt die alte Schönauische Säge mit ihrem markanten Kamin. Sie war in den 1870er Jahren als Dampfsäge eingerichtet worden, hatte sich aber als Fehlinvestition erwiesen. Auf dem Schlossareal steht zwischen Rathaus und Alter Mühle (heute Altes Schloss) die Zehntscheune der Herren von Schönau. Man wird sie 1908/9 anlässlich der Einweihung des Denkmals für Großherzog Friedrich I. abreißen. Unterhalb des Alten Schlosses sieht man die Ökonomiegebäude, in denen die Papierfabrik Lenz 1903 ihre Holzschleiferei einrichtet. Bemerkenswert ist der Zustand der Wehra. Sie wurde 1887/90 beim Eisenbahnbau reguliert. Durch die Industrialisierung hat sich ihr Charakter von der Färberei Hummel unterhalb der Wehraschlucht bis hinunter zum Hochrhein radikal verändert. Die Wunden des Eingriffs sind 1901 noch nicht vernarbt.

Hinter der „Bahnhofsrestauration“ gönnte man dem „alten“ Wehr eine kurze Verschnaufpause. Wo 1903/4 der „Wehrahof“ entsteht, ist noch das Anwesen des Landwirts Bühler zu sehen. Der Giebel des 1904 geschlossenen „Alten Löwen“ mit seinen Ökonomiegebäuden ragt hinter der Schönauischen Säge hervor. Oberhalb des Bahnhofs sieht man die 1891 erbaute alte evangelische Kirche, dahinter das Kinder- und Schwesternheim des Frauenvereins von 1889 (heute Kiga St. Josef). Der Bereich an der Merianstraße bis zum Kirchplatz ist landwirtschaftlich genutzt. Das wird sich bald ändern.

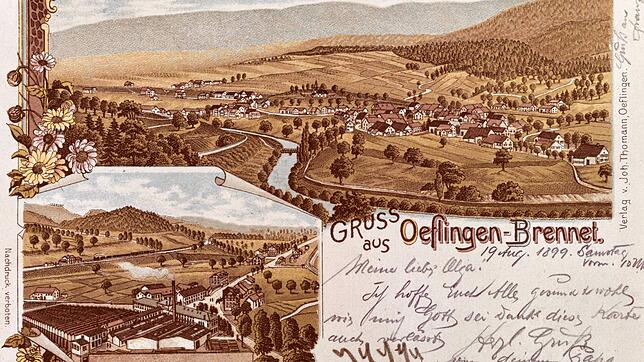

Der Brenneter „Kreuz“-Wirt Thomann war ebenfalls ein gewiefter Wirt. Sein Gasthaus genoss einen vorzüglichen Ruf. Textilbarone wie die Bally, Berberich und Herosé fuhren mit ihren Gespannen vor und dinierten bei ihm. Auch er startete Werbekampagnen und verlegte sogar seine Postkarten selbst. Die im Brennet-Archiv befindliche stilisierte Karte von 1899 ist – wie ihr Wehrer Pendant – zweigeteilt und basiert auf einer Fotografie. Thomann hatte den Werbewert der MBB (Mechanische Buntweberei Brennet) erkannt, die ihm so manchen Gast einbrachte. Durch die Stilisierung wird der bauliche Stand Brennets um 1900 klar erkennbar. Aus den 6 Sheds bei der Gründung der MBB 1881 sind inzwischen 24 geworden. An der Basler Straße liegt gegenüber der Fabrik die MBB-Wohnkaserne, links sieht man das Mädchenwohnheim, später zur Villa Denk umgebaut. Im Hintergrund am Bahnhof das neue Häuserkonglomerat mit dem 1868 eröffneten Gasthaus „Wehratal“. Natürlich fährt gerade ein Zug auf dem „Kanonenbähnle“.

Ausdrucksstark ist auch die stilisierte Ansicht von Öflingen. Die Vorlage wurde vom Humbel aus fotografiert. Von der Pfarrkirche St. Ulich, die 1903 zum Blickfang wird, noch keine Spur. Öflingen zeigt sich als Straßendorf mit Verdichtungen links und rechts der Landstraße im Oberdorf, dem Wasen und dem heutigen Zentrum. Industriegeschichtlich interessant sind die beiden Kanäle an der Wehra. Nachdem die MBB 1888 die Weberei Wehr erworben hatte, schloss sie ihre Öflinger Filiale (bis 1884 Weberei Gebrüder Leupold) im Wasen an der Wehra. Ganz links im Bild ist noch das langgestreckte Gebäude sichtbar. Nach der Schließung konnte der dort endende Gewerbekanal bis hinunter zur Fabrik in Brennet verlängert werden. Wasserkraft war kostbar. Man sieht ihn oberhalb der Wehra am Abhang des Dingelbergs. Im „Geheimbüchle 1894-1900“ beziffert MBB-Chef Hipp die Gesamtkosten mit 132.646 Mark, was dem damaligen Preis von über 20 Wohnhäusern entspricht! Unterhalb der ev. Kirche befindet sich eine Brücke. Die bei ihr gelegene Stauschwelle, von der ein kleiner Kanal für das Brauchwasser der MBB abzweigt, ist nicht eingezeichnet, wohl aber der Kanal. Wer genau hinschaut, kann seine Reste noch heute von der Bundesstraße aus sehen.