Eltern von kleinen Kindern kennen das – bis zu dreieinhalb Jahren haben sie ihren eigenen Kopf. Sie wehren sich gegen Regeln, testen ihre Umwelt immer wieder aus, toben durch die Wohnung und werfen sich im Supermarkt auf den Boden. „Kleine Kinder sind wild, aber dahinter steckt keine böse Absicht“, sagt Eliane Retz.

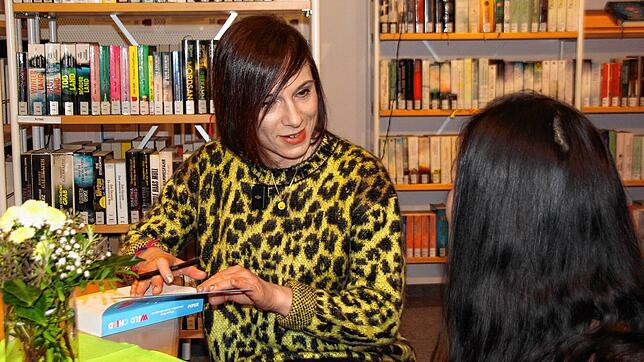

Die Pädagogin und systemische Beraterin ist selbst Mutter von zwei Kindern. Im Elternforum in der Stadtbibliothek Engen gab sie Impulse aus dem Buch „Wild Child“ (Wildes Kind). In Form eines Nachschlagewerks geben Retz und Christiane Stella Bongerz darin Impulse, wie man Konflikte mit Kindern bis zu zehn Jahren lösen kann. Dass sie dabei ein wichtiges Thema ansprechen, wurde schon im Vorfeld deutlich. Mit 65 Gästen war die Veranstaltung rasch ausverkauft.

„Kinder bis zu dreieinhalb Jahren können nicht manipulieren. Sie erkunden neugierig und unvoreingenommen die Welt und können Gefahren nicht abschätzen“, erklärt Retz. Sie weiß, dass diese Zeit sehr anstrengend ist und zu Konflikten führt. Das Streben des Kindes nach Autonomie setze ein, während es noch viel lernen müsse. Gleichzeitig seien Kinder in dieser Zeit sehr vertrauensvoll und emotional.

Die Heftigkeit, mit der kleine Kinder ausrasten, solle man nicht bewerten. Kinder würden oft nicht wissen, was sie wollen. Schon mit etwa 17 Monaten ändere sich das Verhalten, in dieser Zeit würden sie merken, dass sie nicht mit den Eltern verbunden sind. „Früher nannte man es die Trotzphase, das ist normal und gut“, rät Retz, dass man in gutem Kontakt mit dem Kind bleiben müsse, weil sich in dieser Autonomiephase eine Bindung aufbaue.

„Lassen Sie ihnen Zeit, bis auf beiden Seiten die Wut verdampft ist“, rät Retz. Im Alter von vier bis viereinhalb Jahre würden die Wutausbrüche meist wieder aufhören. Kinder seien dann schon bewusster und würden sich für ihr Verhalten schämen. Über freche Antworten in dieser Zeit sollte man sich freuen und sie einfach stehen lassen. Mit fünf bis sechs könnten sie sich auch in die Eltern hineinversetzen.

Autorin rät, Kinder mitentscheiden zu lassen

Im Grundschulalter gebe es dann neue Herausforderungen. Bei mehreren Kindern treffe es auch die Geschwister. Eltern hätten die gleiche Liebe, jedes Kind bringe von sich aus etwas mit, und so seien die Gefühle für sie unterschiedlich. „Um eine gute Verbindung aufzubauen, sollte man auf sie eingehen, sie trösten und versuchen, sie zu verstehen“, betonte Retz, dass ein bindungs- und autonomieorientierter Erziehungsstil nicht dasselbe wie antiautoritäre Erziehung sei.

Bei vielen Entscheidungen hätten Kinder kein Mitspracherecht, was zu wenig Motivation und Streit führe. Das bessere sich meist ab einem Alter von neun Jahren. Ratsam sei, sich nicht gleich zu entscheiden, sondern die Ideen der Kinder anhören und die verschiedenen Meinungen auszudiskutieren. Kinder mitentscheiden zu lassen, sei anstrengend, aber wirkungsvoll. Dennoch käme man zeitweise um Konflikte nicht herum.