Edwin Ernst Weber ist seit 1991 Leiter des Kreisarchiv- und Kulturamtes und hat schon mehrere Publikationen herausgebracht, in denen es um die Geschichte Pfullendorfs geht.

Herr Weber, vor 800 Jahren wurde Pfullendorf zur Stadt erhoben. Was für Auswirkungen hatte das? Wie muss man sich die Verleihung der Stadtrechte vorstellen?

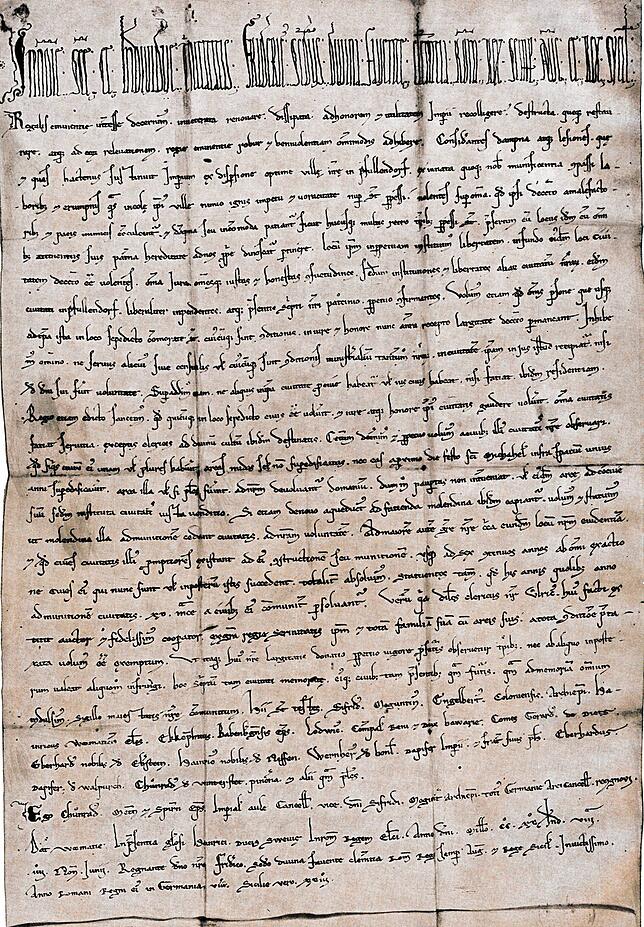

Pfullendorf ist eine der wenigen Städte, für die sich im Original eine Stadterhebungsurkunde erhalten hat. Der in der Hofkanzlei in Worms ausgestellten lateinischen Urkunde König Friedrichs II. vom 2. Juni 1220 zufolge, hat der darin ausdrücklich genannte Pfullendorfer Pfarrer Ulrich den König, der sich Anfang 1220 in Weingarten aufgehalten hat, oder dessen Ministerialen Eberhard von Waldburg und Conrad von Winterstetten um Hilfe für die dem staufischen Hausbesitz zugehörende Burg- und Marktsiedlung Pfullendorf gebeten, die kurz zuvor durch eine Feuersbrunst zerstört worden war. Nicht zuletzt, um das in den Thronkämpfen zwischen Staufern und Welfen durch Veräußerungen an umliegende Adelsgeschlechter stark geschmälerte staufische Hausgut im Amt Pfullendorf wieder herzustellen, verleiht der König den Bürgern der künftigen Stadt „immerwährende Freiheit“ und Rechte „nach den Ordnungen und Freiheiten anderer unserer Städte“. Damit verbunden ist die Auflage zum Wiederaufbau der abgebrannten Häuser und zur Befestigung der Stadt, wobei die Bürger mit einem sechsjährigen Steuernachlass unterstützt werden.

Die Reichsstädte hatten keinen Orts- und Territorialherrn außer dem Kaiser. Was bedeutete das in der Praxis?

Die Stadt Pfullendorf ist damit ein sogenannter Reichsstand, was neben der Vertretung auf der Städtebank des Reichstags, wie auch des Kreistags des Schwäbischen Reichskreises vor allem einen Beitrag zu den Aufwendungen für die äußere und innere Sicherheit des Reiches, wie auch für die Reichsjustiz und gewisse Infrastrukturmaßnahmen bedeutet. Konkret hat die Reichsstadt Pfullendorf Reichssteuern zu zahlen und ein Truppenkontingent zum später sogar stehenden Heer des Schwäbischen Reichskreises zu stellen – und ist damit zumal in den häufigen Kriegszeiten permanent überfordert. Als Stadtherr greift der Kaiser mitunter, zumal bei innerstädtischen Konflikten, in die Verfassung der Reichsstädte ein, was sich in Pfullendorf vor allem in der Mitte des 16. Jahrhunderts durch die vorübergehende Beseitigung der Zunftverfassung auswirkt.

Wie war das Demokratieverständnis in einer Reichsstadt?

Es wäre ein Missverständnis, Pfullendorf und die anderen Reichsstädte als demokratische Stadtrepubliken im feudalaristokratischen Umfeld zu sehen. Die Reichsstädte bleiben stets in das Feudalsystem eingebunden, üben über ihre Untertanengebiete auch selbst feudale Herrschaft aus und besitzen mit dem König auch weiterhin einen Stadtherrn. Vor allem beschränkt sich die Teilhabe am städtischen Regiment und der Selbstverwaltung auf eine Minderheit der Stadtbevölkerung in Gestalt der zünftischen Handwerksmeister, Händler und in Pfullendorf auch der Stadtbauern, während der Großteil der Einwohner mit den Frauen, den unverheirateten Jungen, den Gesellen, Taglöhnern, Knechten und Armen von jeder politischen Mitsprache ausgeschlossen ist.

Pfullendorf kam im Jahr 1803 zu Baden, das drei Jahre später, zeitgleich mit dem Ende des alten Reiches, zum Großherzogtum erhoben wurde. Wie nahmen die Pfullendorfer das auf?

Die wie bereits in den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts auch von den französischen Revolutionskriegen hoffnungslos überforderte und in eine neuerliche Schuldenkrise getriebene Reichsstadt Pfullendorf nimmt das letztlich von Napoleon herbeigeführte Ende ihrer mehr 500-jährigen Reichsunmittelbarkeit durch die sogenannte Mediatisierung durch Baden 1802/03 ohne jede Gegenwehr und geradezu mit vorauseilendem Gehorsam gegenüber den neuen Herren hin. Noch vor der formellen staatsrechtlichen Einverleibung nach Baden feiern Magistrat und Bevölkerung in Pfullendorf am 22. November 1802 den Geburtstag des neuen Landesherren, des Markgrafen und späteren Großherzogs Karl Friedrich von Baden. Auch wenn der Pfullendorfer Chronist Johann Georg Heilig schreibt, die Gewalt habe über das Recht obsiegt, ist von reichsstädtischem Stolz und Selbstbehauptungswillen rein gar nichts zu verspüren.

Mit der Kreisreform kam Pfullendorf vom Kreis Überlingen zum Landkreis Sigmaringen. War das aus der Sicht des Historikers ein Nach- oder Vorteil ?

Die Zuordnung des nördlichen Linzgaus nach Friedrichshafen oder Sigmaringen war 1971 ja durchaus strittig. Letztlich sahen die Pfullendorfer und nach teilweise heftigen Konflikten innerhalb der damaligen Gemeinden auch die Bereiche Herdwangen-Schönach und Illmensee im neuen Kreis Sigmaringen mit seinen badischen, württembergischen und hohenzollerischen Anteilen bessere Mitbestimmungs- und Entfaltungschancen als an der Peripherie des Bodenseekreises. Nach meiner Wahrnehmung ist diese Einschätzung aufgegangen und Pfullendorf spielt mit seiner Wirtschaftskraft neben Sigmaringen und Bad Saulgau eine führende Rolle im Landkreis Sigmaringen.

Was sind aus ihrer Sicht die bemerkenswertesten Geschehnisse in der 800-jährigen Stadtgeschichte?

Das dürften die Verlegung des Herrschaftssitzes durch Graf Rudolf vom Ramsberg auf den Molassefelsen oberhalb des damaligen Dorfes Pfullendorf in den 1150-er Jahren, natürlich die Stadtrechtsverleihung durch König Friedrich II. 1220, die Einführung der Zunftverfassung 1383, die Mediatisierung der Reichsstadt durch Baden 1802/03 und nicht zuletzt die Industrialisierung Pfullendorfs seit der Mitte der 1950-er Jahre gewesen sein, durch die sich das ärmliche Ackerbürger- und Handwerkerstädtchen in ein dynamisches und prosperierendes Industrie- und Dienstleistungszentrum verwandelte.

Was ist aus heutiger Sicht negativ zu bewerten?

Kritisch zu sehen ist die Jahrhunderte währende wirtschaftliche und demografische Stagnation der Stadt unter den verkrusteten Strukturen eines jede ökonomische Dynamik strangulierenden Zunftregimes und der Führungsoligarchie aus einem runden Dutzend miteinander versippter Familien. Hinzu kommt ein Ressourcentransfer des bäuerlichen Mehrwerts aus dem feudal beherrschten Land durch das reiche Spital in die arme Stadt, deren Führungsschichten Einnahmen und Vermögen der frommen Stiftung vielfach zum eigenen Vorteil missbrauchen und deren Unterschichten dank der Spitalleistungen vor der schlimmsten Not, aber zugleich auch von wirtschaftlicher Eigeninitiative bewahrt bleiben. Von den steuerlichen, militärischen und politischen Verpflichtungen als Reichsstadt war Pfullendorf durch die Jahrhunderte heillos überfordert.