In Nachrufen kommt der Verstorbene immer gut weg. Das ist auch beim Krankenhaus in Pfullendorf so. Wobei der Tote in diesem Fall auch leiden musste und – genau genommen – vielleicht gar nicht so ganz tot ist. Zwar hat das „Spital“, wie man es in der ehemaligen Reichsstadt Jahrhunderte nannte, im Oktober den größten Teil seines Betriebs aufgegeben, aber Ärzte sind schon noch ein paar da und wenn alles klappt, dann wird es ein umfangreiches ambulantes Angebot geben.

Wein gehört zur Vollpension

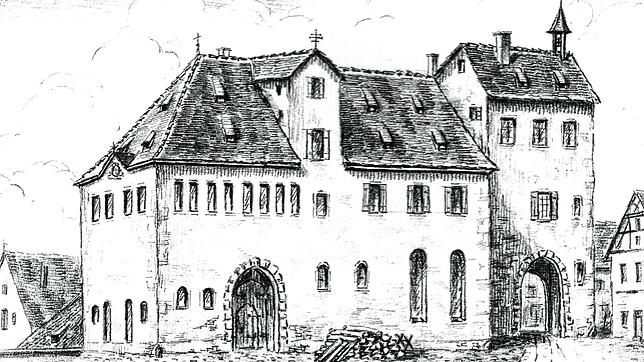

Wir schreiben das Jahr 1257, als das Spital erstmals urkundlich erwähnt wird und damals wohl am Marktplatz stand. Da Brände in früheren Zeiten in Pfullendorf nicht unüblich waren, brannte das Gebäude 1285 komplett ab. Bis dahin waren dort Arme aufgenommen, Hungrige verpflegt sowie Schwangere und bedürftige Kinder versorgt worden. Auch fanden von dort aus Krankenbesuche statt. Das Haus gehörte der Spitalstiftung, die karitative Zwecke verfolgte.

Das Medizinische kam erst langsam dazu und nicht vergessen darf man auch das Pfründnerwesen. Da konnte man sich einen Wohnplatz einkaufen, wurde versorgt und verpflegt. In den alten Rechnungen des Spitals kann man genau nachlesen, was da so alles zur Vollpension gehörte, übrigens auch Wein. Der Neubau tat viele Jahre seinen Dienst, aber es wurde offensichtlich nur wenig investiert.

Oberamtmann kritisiert das Spital

Mit der Übernahme durch die Markgrafschaft Baden im Jahr 1802 hatte Pfullendorf aufgehört, als Freie Reichsstadt zu existieren. Ob das von Vor- oder Nachteil war, darüber streiten sich die Historiker. Sicher ist, dass der erste badische Oberamtmann Kasimir Walcher (die heutige Förderschule ist nach ihm benannt) im Jahr 1804 seinen Dienst in Pfullendorf antrat und sich so zwangläufig auch mit dem Spital beschäftigen musste.

In seinem Werk „Geschichte der Stadt Pfullendorf vom Jahre 916 bis 1811“ beschreibt Walchner das Spital als „schlecht gebautes Haus, worin sich eine Brauerei, Backstube und Kieferwerkstatt befindet und hat auch noch bedeutende Keller, Fruchtschütten, eine angebaute Scheune“. Das Gebäude steht weitgehend noch. Es wurde später zum Restaurant „Deutscher Kaiser“ und beherbergt heute einen Friseursalon und ein Café.

Bischof von Konstanz hat die Oberaufsicht

Die Oberaufsicht über das Spital führte übrigens der Bischof von Konstanz. Obwohl die Kassen gut gefüllt waren, wollte die Spitalverwaltung nicht in das alte Gebäude investieren. Mit der Zeit wurden die Zustände untragbar und man kam auf die Idee, das ehemalige Leprosenhaus außerhalb des Altstadtrings – es stammte aus dem Jahr 1527 und war 1806 neu errichtet worden – zum Spital herzurichten. Leprakranke gab es nicht mehr.

Leprosenhaus wird zum Armenhaus

Da sollte nun ein neuer Verwendungszweck her. Zumal die ansässigen Ärzte darauf beharrten, dass Kranke zu Hause bleiben sollten und der Stadtphysikus nach ihnen schauen sollte. Es herrschte also damals das Prinzip „ambulant vor stationär“. Nur Morbide sollten im neuen Haus aufgenommen werden. Außerdem sollte es auch als Armenhaus dienen. Es gab sieben Zimmer mit insgesamt 20 Betten für Kranke. Die für das Kapital zuständige Leprosenpflege war keineswegs arm und so bestimmte die Seekreisregierung im Jahr 1838, dass Überschüsse nur für die Krankenpflege verwendet werden sollten.

Also entschloss man sich, ein neues und großes Spital zu bauen, das dann im Jahr 1846 bezogen wurde. Das ehemalige Leprosenhaus wurde Armenhaus der Stadt, das man dann 1873 aufgegeben hat. 1976 wurde es an einen Bierbrauer verkauft und hieß von nun an „Deutsches Haus“.

Neues Krankenhaus wird gebaut

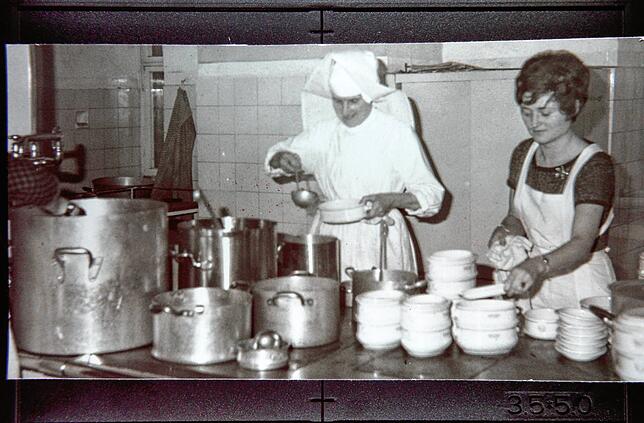

Mit dem Wachstum der Stadt wurde auch das Spital zu klein. Die Stadt beschloss, ein neues Krankenhaus zu bauen. Am 20. Oktober 1961 konnte Richtfest gefeiert werden. Am 11. Dezember 1963 fand dann die Einweihung statt.

Am 3. Februar 1964 ging die neue Klinik in Betrieb. 1974 gab es dann wieder ein Fest. Man weihte die zwei neuen Stockwerke ein, die man mittlerweile auf das Gebäude aufgesetzt hatte. Die Finanzierung geschah weitgehend mit Eigenmitteln.

Das gilt auch die grundlegende Sanierung 1992 bis 2002. Versprechungen vom Erhalt aller drei Krankenhäuser im Landkreis wurden nicht eingelöst. Nachdem im Jahr 2011 die Geburtshilfestation in Pfullendorf geschlossen wurde, gibt es jetzt überhaupt keine stationäre Versorgung mehr.

Pfullendorf war seit Ursprung der stationären Patientenversorgung immer seinen eigenen Weg gegangen und bekam deshalb immer wieder Ärger mit übergeordneten Gremien. Dieses Jahr konnte man sich aber nicht durchsetzen und das Ende des Krankenhaus wurde besiegelt.

Mehr über das Krankenhaus in Vergangenheit und Gegenwart gibt es demnächst im SÜDKURIER unter dem Titel „Die Revoluzzer aus dem Linzgau“ zu lesen.

Stationen

- Leprosenhaus: Das Gebäude steht noch und beherbergte viele Jahre das „Deutsche Haus“, ehe es zur Spielhalle wurde.

- Heiliggeist-Spital: stand auf dem Marktplatz mit Einrichtungen zur Selbstversorgung. Nach Brand und Wiederaufbau diente es lange als Krankenhaus.

- Pflegeheim: war früher Krankenhaus mit modernen Einrichtungen.

- Neubau Krankenhaus: moderne Klinik mit Fachabteilungen; seit Oktober gibt es nur noch ambulante Angebote. (kf)