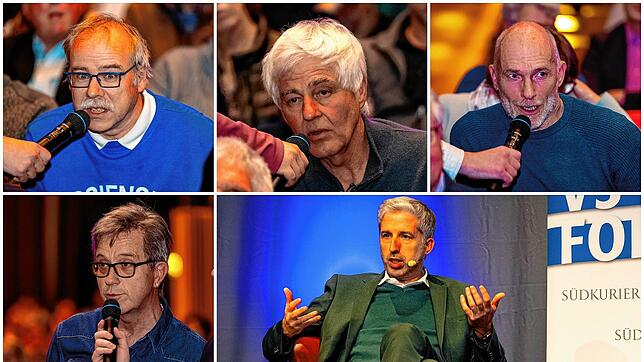

Das Mikrofon geht ans Publikum: Fragen der Zuhörer an den Referenten gehören bei jedem VS-Forum des SÜDKURIER dazu. Bei der Veranstaltung mit Boris Palmer am Mittwochabend bewegten unter anderem überbordende Bürokratie, Klimaschutz und der Umgang mit der AfD die Menschen in der Halle.

„Wenn Sie einen Tag Bundeskanzler wären: Welche drei Verordnungen würden Sie abschaffen?“, wollte Gerd Kirchner aus Villingen vom Tübinger Oberbürgermeister wissen.

Palmer grinst: „Sie glauben, dass man als Bundeskanzler an einem Tag eine Verordnung abschaffen kann? Also ist die Antwort gar keine, das geht nämlich schlicht nicht.“

40-Millionen-Euro-Loch im Haushalt

Doch natürlich ist Palmer nicht um eine Antwort verlegen und nennt ein Beispiel, das ihn aus seiner kommunalen Situation als Oberbürgermeister nach eigenen Worten sehr bedrücke: Er werde dem Gemeinderat am Donnerstag einen Haushalt vorlegen mit einem ordentlichen Jahresergebnis von minus 40 Millionen Euro, wo vor zwei Jahren noch plus 20 Millionen Euro gestanden hätten.

„Wäre ich ein Unternehmenschef, würde ich zum Amtsgericht gehen und Insolvenz beantragen.“Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen

Die Prognose für die kommenden vier Jahre laute wieder minus 40 Millionen. Wäre ich ein Unternehmenschef, würde ich zum Amtsgericht gehen und Insolvenz beantragen.“ Mit solch massiven Geldsorgen seien Kommunen landauf, landab Land konfrontiert.

Die Axt am Fundament der Gesellschaft

Beginne man jetzt mit rigorosen Sparkursen – etwa, indem man Straßensanierungen streiche, nicht mehr in Schulen und Kitas investiere oder Hallenbäder schließe – lege man die Axt ans Fundament der Gesellschaft. Palmers Wunsch: Die neue Bundesregierung müsse sich klarmachen, dass Kommunen stabil finanziert sein müssten und aufhören, immer neue Gesetze zu beschließen, die Städte und Gemeinden dann zu bezahlen hätten.

Regieren mit der AfD: Wäre das eine Option?

Ein Wahl-Szenario zeichnete Lothar Stotz aus Villingen mit seiner Frage: Was würde Palmer als Ministerpräsident oder Bundeskanzler machen, wenn er mit seiner Partei keine 50 Prozent erreiche und nur zusammen mit der AfD eine Mehrheit erlangen könne: „Würden Sie mit denen koalieren, um Dinge zu ändern, zu bewegen oder Ihre Ziele zu erreichen?“

Das erinnere ihn ja schon ein bisschen an frühere Zeiten, als Zivildienst-Aspiranten zur Ernsthaftigkeit ihrer pazifistischen Gesinnung befragt wurden, befand Palmer: Damals sei man gefragt worden, ob man zur Waffe greifen würden, um das Leben seiner Kinder zu retten.

Wie mit der AfD umgehen?

„Das sind Konstellationen, wo man versucht, Leute in irgendwas reinzutreiben“, so Palmer. Dennoch werde er antworten, auch wenn die Antwort nicht direkt mit der Frage korrespondiere, sondern sich auf den Umgang mit der AfD beziehe.

Dämonisierung ist keine Lösung

Er sei tatsächlich der Meinung, die Brandmauer-Strategie, zumindest in Ostdeutschland, funktioniere im Umgang mit der AfD nicht mehr, sagte Palmer. Wenn man den Bürgern derart offensiv sage, sie sollten die AfD nicht wählen und die Partei werde in zwei Bundesländern stärkste Kraft, müsse man anfangen, sich selbst zu hinterfragen.

Bedingung: „Der Höcke wird nichts.“

Die Lösung sei nicht, die AfD „noch mehr zu dämonisieren“. Was man aber tun könne: Der AfD Bedingungen stellen, unter denen eine Koalition laufen könne – etwa mit der Prämisse: „Der Höcke wird nichts.“

Heizungsgesetz: Top oder Flop?

Ob das umstrittene Heizungsgesetz tatsächlich so schlecht sei, wie allgemein gesagt werde, wollte Christof Weiglein aus VS wissen. Das sei es nicht, weil es im Verfahren noch deutlich verändert wurde und es beinhalte zweifelsfrei positive Elemente, so Palmer.

Aber: „Der ganze Prozess war so schlecht, dass wir im Moment die Situation haben, dass die Zahl der neuen Gas- und Ölheizungen drastisch gestiegen und die Zahl der neu eingebauten Wärmepumpen drastisch gesunken ist.“ Verfehle ein Gesetz sein Ziel so fundamental, könne es nicht besonders gut gewesen sein.

Klaus Ummenhofer aus Mönchweiler wollte wissen, warum man Vorgaben für Häuslebauer, wie viel der benötigten Energie aus regenerativen Quellen stamme, nicht auf Menschen ausweiten könne, die ihr Eigenheim schon 30 Jahre abbezahlt hätten, ein ideales Süd-Dach hätten aber lieber einen SUV vor dem Haus als eine Solaranlage auf dem Dach hätten.

Ein Werbeblock für Tübingen

Genau das schreibe das Heizungsgesetz ja vor, sagte Palmer: Dass bei Einbau einer neuen Heizung 65 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen müsse. „Langfristig nicht dumm, aber kurzfristig in der Konstruktion erhebliche Defizite“, sagte er dazu und schob bei dieser Gelegenheit seinen „Werbeblock für Tübingen“ ein:

In seiner bisher 18-jährigen Amtszeit hätten sich die Gewerbesteuereinnahmen verdreifacht, es gebe 40 Prozent mehr Arbeitsplätze und 40 Prozent Kohlendioxid-Emissionen pro Kopf weniger: „Wir müssen Wohlstand und soziale Wohlfahrt mit Klimaschutz kompensieren.“

Im Wärmebereich weihe er 2025 die bundesweit drittgrößte solarthermische Fernwärmeanlage ein, eine 15-Millionen-Euro-Investition, inklusive einem Solarwärme-Backbone-Netz, um die Wärme durch die ganze Stadt leiten zu können.

Was Palmer von der Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg halte und ob diese den Landtag nicht nur unnötig aufblähe, wollte Werner Feißt aus Brigachtal wissen. Hintergrund ist dabei das neue Zwei-Stimmen-Wahlrecht, wodurch es mehr Überhangs-und Ausgleichsmandate geben könnte. Palmers Antwort fällt kurz und bündig aus: „Davon halte ich gar nichts.“