Er wusste sogar, was nach seinem Tod kommen sollte. Als die Pariser Zeitung „Le Temps“ irrtümlich sein Ableben vermeldete, trafen im Anwesen von Guillaume Henri Dufour in Genf massenhaft Beileidsbriefe für seine Familie ein. Mit diebischer Freude setzte er sich an den Schreibtisch, um die zahlreichen Trauerbezeugungen gleich selbst zu beantworten.

Doch am 14. Juli 1875 war es wirklich soweit: Eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Schweiz schloss für immer die Augen. 60.000 Menschen aus allen Teilen des Landes folgten Dufours Sarg, als dieser an einem regnerischen Sommertag zu Grabe getragen wurde. Sie wollten jenem Mann die letzte Ehre erweisen, ohne den es die Schweiz in ihrer heutigen Form kaum gebe.

Geboren in der Wessenbergstraße

Sein Leben begann jedoch außerhalb der Eidgenossenschaft, als Flüchtlingskind. Am 15. September 1787 erblickte Dufour inmitten der Konstanzer Altstadt das Licht der Welt. Sein Geburtshaus in der Wessenbergstraße 14, genannt „Zum Falke“, ist bis heute erhalten und mit einer Gedenktafel versehen.

Ein paar Jahre vor seiner Geburt hatten sich seine Eltern, ein Uhrmacher und eine Stickerin, einem Volksaufstand von rund 2000 bewaffneten Männern gegen die in ihrer Heimatstadt Genf herrschenden Patrizierfamilien angeschlossen. Die Stadt am Genfersee hatte damals rund 25.000 Einwohner. Macht und Privilegien waren in den Händen von Oligarchen, während eine wachsende Zahl an Bürgern zwar Steuern zahlen musste, aber keine politischen Rechte hatten.

Die herrschende Klasse rief angesichts der Volkserhebung 1782 ihre Verbündeten zu Hilfe. Die Königreiche Frankreich, Sardinien sowie der Kanton Bern schickten rund 10.000 Soldaten. Vor dieser Übermacht flohen die Revolutionäre. Auch Dufours Familie entschied sich für das Exil.

Als Konstanz österreichisch war und Zentrumsfunktion hatte

Die Familie landete 1785 wie viele weitere Genfer Geschäftsleute in Konstanz. Die Konzilsstadt gehörte damals zum Kaiserreich Österreich und war damals noch Verwaltungssitz des 1821 aufgelösten Bistums Konstanz, welches sich vom Gotthard über weite Teile der Schweiz, den Bregenzerwald, den Breisgau bis hin zum oberen Neckar erstreckte. Dufours Vater wollte mit weiteren Genfern in dem geistlichen und wirtschaftlichen Zentrum des Bodensees eine Textil- und Uhrenindustrie aufbauen.

Im Alter von drei Wochen wurde Guillaume Henri Dufour am 7. Oktober 1787 im damaligen Konstanzer Dominikanerkloster, heute besser bekannt als Steigenberger Inselhotel, getauft. Zuvor hatte Kaiser Joseph II. von Österreich den Genfer Geflüchteten einen Teil der Klosterkirche als reformierte Kapelle zur Verfügung gestellt, in der heute die Bar Zeppelin des Inselhotels untergebracht ist.

Dufour über seine Konstanzer Zeit

Versehentlich trug der Priester Esaïe Gasc lediglich den zweiten Vornamen Henri in das Taufbuch der reformierten Genfer Kolonie in Konstanz ein. Erst 1804 wurde Guillaume in den Text hineingeflickt und das Versäumnis vermerkt.

Zwei Jahre lang wuchs der aufgeweckte Knabe in Konstanz auf. 1789 zog seine Familie mit ihm zurück nach Genf. Jahre später sagte Dufour über seine Konstanzer Zeit: „Ich begann, ein paar Worte Deutsch zu stammeln, bevor ich Französisch sprach, meine Muttersprache. Später habe ich es nie geschafft, zwei Sätze auf Deutsch zu bilden, so wenig blieb mir aus dem Land, das mich geboren sah.“

Als die Genfer Franzosen wurden

Als Dufour elf Jahre alt ist, annektierte Napoleon den Kanton Genf und alle Bewohner wurden französische Staatsbürger.

Mit der Schule tat sich der intelligente Junge zunächst schwer. Lieber sezierte er in seiner Freizeit Katzen, untersuchte Schädel, die Dufour auf einem Friedhof gefunden hatte, und wollte Medizin studieren. Mit 20 Jahren ging er nach Paris und später Metz, um sich zum Offizier und Ingenieur ausbilden zu lassen. Kurz darauf trat er begeistert von Napoleons Genie in die französische Armee ein, sollte aber auch dessen Triumphe und tiefen Fall miterleben.

Fast wäre er verbrannt

Anstatt auf den großen Schlachtfeldern Europas wurde der junge Soldat auf der griechischen Insel Korfu eingesetzt. „Um die Langeweile zu vertreiben, unter der alle Franzosen hier leiden“, wie Dufour schilderte, beschäftigte er sich mit Kartografie.

Beinahe verlor er im Alter von 26 Jahren nach einem englischen Angriff auf ein französisches Kanonenboot sein Leben. Er wurde zur lebendigen Fackel und sprang ins Meer. Mit schweren Verbrennungen kam er in Kriegsgefangenschaft. „Ich habe viel gelitten“, erinnerte er sich später.

Als Napoleon 1815 endgültig besiegt war, brach eine Welt für den jungen Hauptmann zusammen. Er kehrte nach Genf zurück, das dank des Wiener Kongresses wieder schweizerisch geworden war. Noch im selben Jahr trat Dufour in die neu geschaffene Schweizer Armee ein. Er heiratete und bekam vier Töchter.

Dufour unterrichtete den späteren französischen Kaiser Napoleon III. und unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu der auf dem Schloss Arenenberg am Bodensee lebenden Familie Bonaparte. Seine militärischen Lehrbücher wurden auch im Ausland gelesen.

Er setzte die Schweizerfahne durch

In Genf modernisierte Dufour als Kantonsingenieur das Stadtbild. Er ließ versumpfte Uferpartien trockenlegen, neue Quais anlegen und Teile der alten Stadtmauer schleifen. Zudem führte er die Gasbeleuchtung ein und ließ innovative Brücken bauen.

Zeitgleich brachte Dufour sein Know-how in die Schweizer Armee ein. Ab 1831 war er Chef des Generalstabs, der die Verteidigung der Schweiz im Kriegsfall organisieren sollte. Die Truppen waren damals je nach Kanton unterschiedlich bewaffnet und gekleidet. Über zehn Jahre kämpfte Dufour für ein einheitliches, nationales Symbol: ein weißes Kreuz auf rotem Grund. „Nur eine einzige Fahne zu haben, ist wichtiger, als man annehmen möchte“, sagte Dufour. Erst 1840 setzte sich seine Idee einer Schweizer Nationalflagge politisch durch.

Dufour: „Nicht nur siegreich, vorwurfsfrei kämpfen“

Doch die Eidgenossen waren damals heillos zerstritten. Die liberalen Modernisierer wollten einen Schweizer Bundesstaat statt des losen Staatenbundes mit vielen handelshemmenden Zöllen und Währungen zwischen den Kanton. Die konservativen Bewahrer wollten, dass alles so blieb. Die sieben katholische Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, Fribourg und Wallis schlossen sich zu einem Sonderbund zusammen, um sich von den reformierten Kantonen abzuspalten.

Die Tagsatzung, die oberste politische Instanz des damaligen Schweiz, ernannte Dufour zum Oberbefehlshaber, der mit rund 100.000 Mann den aufmüpfigen Sonderbund auflösen sollte. Für die Schweiz war es ein Glückfall, denn Dufour war nicht nur Stratege, sondern auch Humanist.

Berühmt ist sein Tagesbefehl vom 5. November 1847: „Soldaten! Ihr müsst aus diesem Kampfe nicht nur siegreich, sondern auch vorwurfsfrei hervorgehen. Man muss von euch sagen können: Sie haben tapfer gekämpft, wo es nottat, aber sie haben sich menschlich und großmütig gezeigt.“

Eidgenossen gegen Eidgenossen

Doch es musste schnell gehen, denn Österreich und weitere katholische Großmächte überlegten zugunsten ihrer Glaubensbrüder einzugreifen. Drei Wochen lang kämpften Eidgenossen gegen Eidgenossen. Am Ende gab es 100 Tote und 500 Verwundete. Das siegreiche Heer hatte sich großteils an die Vorgaben Dufours gehalten, die Verlierer zu schonen.

Mit seinem behutsamen und weitsichtigen Vorgehen legte Dufour den Grundstein für die Aussöhnung zwischen den Kantonen und die Gründung des bis heute fortwährenden Bundesstaates 1848. Einen Teil seiner Siegesprämie spendete er den Opfern.

Noch dreimal wurde Dufour in brenzligen Situationen zum Oberbefehlshaber ernannt, darunter auch beim Büsinger Handel 1849.

Warum der höchste Schweizer Berg umbenannt wurde

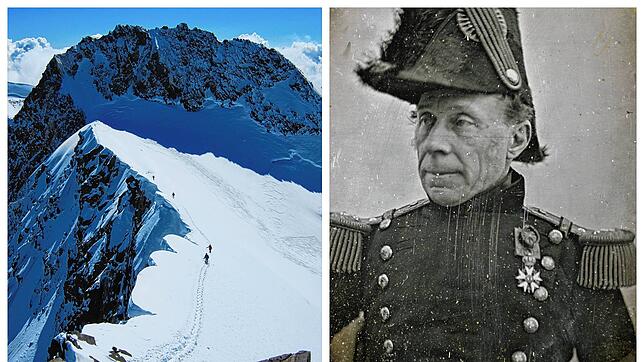

Neben dem Bau zahlreicher Befestigungsanlagen widmete sich Dufour wieder der Kartografie. Nach 30-jähriger Arbeit vollendete er 1865 ein topographisches Kartenwerk, das erstmals die Schweiz auf 25 Blättern geometrisch korrekt abbildete. Die „Dufourkarte“ wurde auch international bewundert. Sie war zudem ein Symbol für die nationale Einheit. Um ihn zu ehren, taufte die Schweizer Bundesregierung den mit 4634 Metern höchsten Gipfel der Schweizer Alpen von Gornerhorn in Dufourspitze um.

Im selben Jahr wurde der Universalbegabte Mitbegründer des Roten Kreuzes und dessen erster Präsident. Auch die Rotkreuzfahne als umgekehrte Farben der Schweizer Flagge geht auf ihn zurück.

Wenige Wochen vor seinem Tod schrieb der 87-jährige Guillaume Henri Dufour an einen Freund: „Ich habe keine Kraft mehr.“ Am 14. Juli 1875 starb das einstige Konstanzer Flüchtlingskind in Genf.