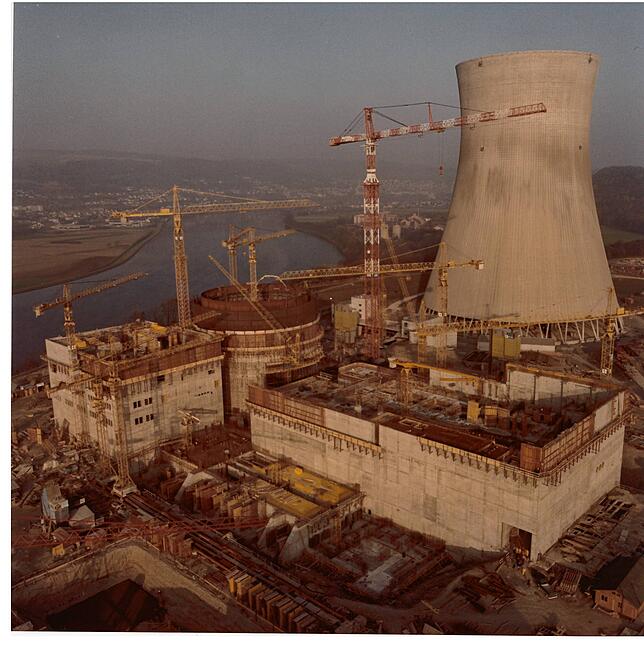

Schon von weitem ist die Wasserdampfwolke zu sehen, die in Leibstadt gegen den Himmel steigt. Der 140 Meter hohe Kühlturm steht bereits seit 40 Jahren in Leibstadt, direkt am Rhein an der Grenze zu Deutschland. Diesen Samstag feiert die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) nun das große Jubiläumsfest. Nur: Wäre vor und während des Baus alles nach Plan verlaufen, wäre das KKL schon länger als vier Jahrzehnte in Betrieb. Eine Chronologie.

Der harzige Start

Weil der Widerstand gegen neue Wasserkraftprojekte in den 1960er-Jahren in der Schweiz zunimmt, spannen die Elektrowatt AG und die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG als Konsortium für ein Kernkraftwerk-Projekt Leibstadt zusammen. Für den Standort sprechen die Nähe zum Rhein, die geringe Distanz zur Schaltanlage Laufenburg und die geologischen Voraussetzungen. Der Startschuss für die Planungen fällt 1964, fünf Jahre später erteilt der Bund die Standortbewilligung.

Allerdings: Weil der Bund die Erwärmung des Gewässers befürchtet, verbietet er 1971 die Kühlung von Kraftwerken mit Flusswasser. Deshalb muss entgegen der ursprünglichen Annahme das Kernkraftwerk in Leibstadt neu mit einem Kühlturm ausgerüstet werden. Davon betroffen ist auch das AKW Gösgen. Die beiden Reaktoren Beznau 1 und 2, die 1969 respektive 1971 in Betrieb gegangen sind, dürfen noch mit Wasser aus der Aare gekühlt werden. Genauso wie das AKW Mühleberg, das 2019 abgeschaltet wurde.

1973 gründen 14 Partner die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL). Zu diesem Zeitpunkt stößt der Klingnauer Hugo Schumacher als Projektleiter dazu, der dann als erster KKL-Kraftwerksleiter die Zügel von 1984 bis 1994 in der Hand hält.

Die Proteste

Der große Widerstand wie in Gösgen oder auch Kaiseraugst, wo das AKW schließlich verhindert wird, bleibt in Leibstadt aus. Das KKL segelt quasi im politischen Schatten der anderen fast unbehelligt: „An einer Anti-AKW-Veranstaltung erzählte ein Gegner ganz entrüstet, dass in Leibstadt ein Kernkraftwerk gebaut werde, und das trotz der großen Proteste in Kaiseraugst“, erinnert sich Hugo Schumacher. „Viele hatten Leibstadt gar nicht auf dem Radar oder dachten, es werde in Deutschland gebaut.“

Trotzdem gibt es auch gegen das Vorhaben in Leibstadt Gegenwind, wie sich der heute 95-Jährige erinnert. „Lokal war es eine Gruppierung aus Full-Reuenthal und Leuggern, die sich gegen das AKW formierte. Dies aber politisch, mit dem einen oder anderen Flugblatt. Proteste organisierten sie nicht.“

Im Gegensatz zu Gegnerinnen und Gegnern aus Basel und Zürich: „Sie veranstalteten Pfingstmärsche oder Fackelzüge, etwa an Silvester.“ Daran beteiligten sich auch deutsche Bürgerinitiativen. „Bei der Bevölkerung in Leibstadt wurden die Proteste aber sehr ungnädig aufgenommen.“

Im Gegensatz zu der vehementen Opposition in Kaiseraugst sei es in Leibstadt vergleichsweise harmlos geblieben, sagt Hugo Schumacher. Bis auf einen Bombenanschlag: „Gegner warfen drei selbst gebastelte Bomben mit Uhrwerkzünder über den Zaun, um Material zu zerstören, das für den Bau bereitlag“, erzählt der Klingnauer. Eine der drei Bomben sei explodiert. Weil der Sprengkörper aber nicht stark gewesen sei, sei nur ein Zelt beschädigt worden.

Zu größeren Protesten sollte es später kommen. 1998 stoppen Aktivisten von Greenpeace auf dem Gelände des Kraftwerks einen Transport von abgebrannten Brennelementen. 2000 hält die Organisation eine Mahnwache. 2003 klettern Aktivisten auf den Kühlturm und rollen ein Transparent auf mit der Aufschrift „Kein Bedarf“.

Die Verzögerungen beim Bau

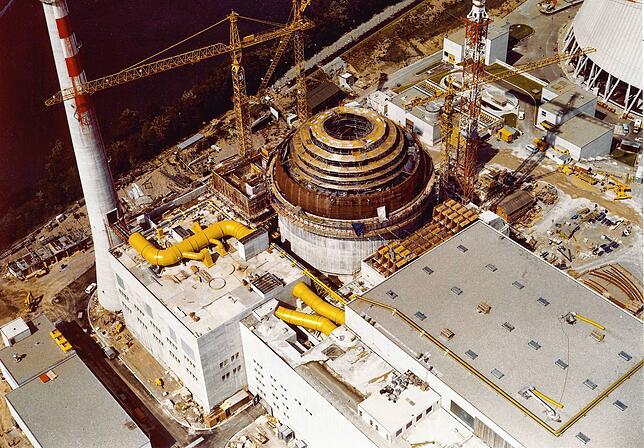

1974 beginnt das Konsortium Brown Boveri & Cie. (BBC) aus Baden und General Electric (GE) aus den USA mit dem Bau des Reaktors und des Maschinenhauses. In den Jahren danach bringen die Sicherheitsbehörden die Bauherren oft an den Rand der Verzweiflung. Sie fordern etwa, dass alle Dübel in Decken und Wänden durch bessere ersetzt werden.

1979 kommt es zudem aufgrund eines unglücklichen Zusammenspiels von technischen Fehlern und menschlichem Versagen in Harrisburg (USA) zum bisher schwersten Atomunfall in den USA.

„Weil sich die Sicherheitsbehörden in der Schweiz danach mit den bestehenden Anlagen befassen mussten, kam es bei dem im Bau befindlichen Projekt Leibstadt zu starken Verzögerungen im Bewilligungsverfahren“, erzählt Hugo Schumacher. „Außerdem gab es danach immer wieder neue Auflagen. Die Sicherheitstechnik wurde verstärkt, weitere Anlageteile mussten eingebaut werden und laufend wurden technische und bauliche Anpassungen vorgenommen.“

Nach dem Reaktorunfall in den USA und um den Sabotageschutz zu verstärken, mussten neben den oberirdischen Notkühlsystemen zusätzlich ein unterirdisches Notkühlsystem gebaut werden, was die Bauzeit um bis zu zwei Jahre verlängerte. Die Folge der zahlreichen Projektanpassungen: Das Ziel, das Kernkraftwerk 1978 in Betrieb zu nehmen, rückt in weite Ferne.

In der Schweiz überschattet zudem ein weiterer Vorfall die Bauarbeiten: Weil das verantwortliche Bauunternehmen aus der Region nicht mehr wusste, wohin mit dem Aushub, verteilte es verschmutztes, also mit Erde vermischter Kies in der Region. Insgesamt 250.000 Kubikmeter Material wurden an mehr als 20 Standorten abgelagert – auf zahlreichen Waldwegen, in geschützten alten Aareläufen im Gippinger Grien und am Ufer des Rheins in Schwaderloch. Teilweise entgegen dem Gesetz mit Baubewilligungen der betroffenen Gemeinden, teilweise ohne deren Wissen.

Der Start im Dezember 1984

Beim KKL ist eine Reaktoranlage der GE mit einem nicht nuklearen Teil (Turbinen, Generator und Kühlturmkreislauf) der BBC kombiniert worden. Die geplanten Kosten für das Atomkraftwerk in Leibstadt sind dabei von Anfang an höher als beim von der deutschen Kraftwerk-Union gebauten Kernkraftwerk Gösgen. Die zahlreichen Verzögerungen im Bewilligungsverfahren und die damit verbundenen Umprojektierungen ließen den Bau aber massiv teurer werden. Am Schluss kostet das KKL gegen fünf Milliarden Franken. Beim 1979 eröffneten AKW Gösgen, das ebenfalls über einen Kühlturm verfügt, war es rund die Hälfte.

1982 arbeiten die Mitarbeitenden des AKW erstmals rund um die Uhr, die Anlage samt allen Notsystemen wird sukzessive in Betrieb genommen. Zwei Jahre später, am 15. Dezember 1984, geht das Kernkraftwerk Leibstadt ans Netz – sechs Jahre später als geplant. Für Hugo Schumacher ein ganz besonderer Höhepunkt: „Nach dem 100-tägigen Probebetrieb lag nun die Verantwortung nicht mehr beim Lieferanten der Anlage, sondern bei uns.“ Die Verzögerung hatten auch Vorteile: „Dadurch hatten die Mitarbeiter eine längere Einführungs- und Ausbildungsphase.“

Der Klingnauer erinnert sich gerne daran zurück: „Es war eine spannende Zeit. Die Endmontage und die schrittweise Inbetriebnahme schweißte die Mannschaft zu einem Team zusammen. Alle zogen an einem Strick, und es harmonierte – vom einfachen Mitarbeiter bis zum Verwaltungsrat.“

Die offizielle Einweihung der Anlage findet am 8. Oktober 1985 mit 500 Gästen aus der nationalen und kantonalen Polit- und Energieszene statt, darunter Bundesrat Leon Schlumpf.

Der Stillstand

Just kurz nach den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen steht das Kraftwerk 2005 für rund fünf Monate still. Eine überhitzte Platte beginnt zu schmelzen und führt zu Gerda, wie die Generator-Erdschluss-Abschaltung auch heißt.

Während der Jahreshauptrevision im August 2016 stellt das KKL an einzelnen Brennstäben außerordentliche Befunde fest. Erneut ruht der Betrieb für mehrere Monate – bis Mitte Februar 2017. Ein Jahr später stellt sich bei Untersuchungen am Paul Scherrer Institut (PSI) heraus, dass es sich, wie vom KKL vermutet, um reine Ablagerungen handelt. „Die Integrität der Brennstabhüllrohre war stets gewährleistet“, schreibt das KKL auf seiner Website.

In der kalten Jahreszeit ist das KKL nach eigenen Angaben der größte Schweizer Stromproduzent. 2023/2024 wurde mit 5399 Gigawattstunden gar ein neuer Produktionsrekord im Winterhalbjahr erzielt. „Weil die rund einen Monat dauernde Revision im Sommer durchgeführt wird, liegt der Anteil der Produktion im Winterhalbjahr, wenn der Strombedarf besonders hoch ist, bei rund 55 Prozent der Gesamtproduktion“, schreibt das KKL.

Die Produktion heute

Das Kraftwerk versorgt rund zwei Millionen Schweizer Haushalte mit Strom, was rund 14 Prozent der Schweizer Stromproduktion entspricht. Seit Inbetriebnahme produzierte das Atomkraftwerk 340 Terawattstunden brutto und lieferte nach Abzug des Eigenverbrauchs total 323 Terawattstunden ins Stromnetz (Stand Ende Juli). Das entspricht gemäß KKL fast dem sechsfachen Stromverbrauch der Schweiz 2023.

Die KKL AG, deren Aktionäre heute AEW, Alpiq, Axpo, BKW, CKW sind, beschäftigt per Ende August 524 Mitarbeitende. Diese kommen zu je einem Drittel aus der Region und aus Deutschland, zu rund 27 Prozent aus dem Aargau und zu sechs Prozent aus anderen Kantonen.

Der Blick in die Zukunft

1,5 Milliarden Franken hat das Kernkraftwerk Leibstadt in den vergangenen 40 Jahren investiert. Eine weitere Milliarde soll den Betrieb der kommenden 20 Jahre sicherstellen. Eine Laufzeit von 80 Jahren wird zurzeit nicht ausgeschlossen.

Und erst vergangene Woche erklärte Bundesrat Albert Rösti (SVP), dass die Landesregierung nur sieben Jahre nach dem deutlichen Volks-Ja zum Atomausstieg das Neubauverbot für Kernkraftwerke kippen will. Derweil wird am Paul Scherrer Institut PSI in Villigen und Würenlingen an einem neuen Mini-AKW geforscht, das so groß ist wie ein Schiffscontainer. In drei bis vier Jahren könnte der Reaktor im Aargau den Testbetrieb aufnehmen.

Auf die Frage, ob es dereinst einen zweiten Reaktor in Leibstadt geben könnte, verweist die KKL AG auf die Aktionäre Axpo, BKW und Alpiq und auf ein Interview von Albert Rösti mit dem „Blick“. Darin bekräftigte er, dass ein neues Atomkraftwerk an den bisherigen Standorten gebaut werden müsse.

Die Autorin ist Redakteurin bei der Aargauer Zeitung. Dort ist der Beitrag auch zuerst erschienen.