Herr Wittstock, nicht mal mehr das offiziell kommunistische China scheint an die Lehren von Karl Marx zu glauben. Jetzt schreiben Sie eine Biografie, die seine Person und Geisteswelt verständlich erklärt. Bauen Sie auf eine Marx-Renaissance?

Uwe Wittstock: Nein, ich will vor allem den älteren Marx vorstellen, denn man kann sich nicht ganz sicher sein, ob ihm nicht am Ende seines Lebens Zweifel an seiner eigenen Theorie gekommen sind.

Was deutet darauf hin?

Wittstock: Karl Marx hatte, als er sich schwer erkrankt 1882 in Algier zur Gesundung aufhielt, die letzten zehn bis 15 Jahre nicht mehr an seinem Hauptwerk, dem „Kapital“ und dessen zwei noch unveröffentlichten Bänden gearbeitet. Denn er hat offensichtlich gesehen, dass vieles von dem, was er auf Grundlage seiner Theorie versprochen hatte, nicht eingetreten war und dass er seine Versprechungen von der Überwindung der Klassengesellschaft nicht halten konnte.

Hat Marx Zweifel an seiner Theorie auch öffentlich geäußert?

Wittstock: Wortmeldungen dazu gibt es nicht, aber seine Hemmung, am „Kapital“ weiterzuarbeiten spricht für sich. Dazu kommt: Marx hat seiner Frau Jenny und seiner Familie extrem viel zugemutet und zweitweise beklemmende Armut in Kauf genommen, damit er an seinen Theorien arbeiten konnte.

Sein Freund Friedrich Engels hat ihn als Unternehmer jahrzehntelang finanziert, um Marx seine Arbeit frei von materiellen Sorgen zu ermöglichen. Wenn man dann als Philosoph Zweifel an seiner Theorie entwickelt, ist es extrem schwierig, das nach außen zu tragen. Das hätte bedeutet, den Menschen, die ihn am meisten nahestanden, zu sagen: Ihr habt umsonst gelitten oder mich finanziert.

Warum lebte Marx vor allem im Londoner Exil in so prekären Verhältnissen, dass auch drei seiner Kinder früh starben. Warum?

Wittstock: Marx, der seinen Anhängern als der Weltökonom schlechthin galt, erwies sich in seinem Alltag als völlig unfähig, mit Geld umzugehen. Das ist ein Pointe, die man deutlich herausarbeiten muss und die in den gängigen Marx-Biografien sehr kurz kommt oder gar nicht erwähnt wird. Er war ein Mensch, der sich ganz in seine Theorien verliebt hat und der rechts und links keine Rücksicht nehmen wollte, um die Theorien zu einer kompakten Wissenschaft auszuarbeiten.

Praktische und von Marx konzipierte Politik konnte daraus kaum entstehen . . .

Wittstock: Nein, hier wird ein Missverhältnis deutlich, wenn wir über Politik nachdenken. Politik bedeutet, Mehrheiten zu finden und kompromissfähig zu sein, auch offen zu sein für die Gedanken anderer, die man in seine eigene Überzeugung zumindest teilweise integriert. Marx tat genau das Gegenteil: Er versuchte immer, als Einziger im Mittelpunkt zu stehen und andere Meinungen zur Seite zu schieben. So zeigt sich in seiner Haltung als Politiker ein doktrinäres und diktatorisches Element, das schließlich auch in der Umsetzung seiner Theorie zutage trat.

Der Totalitarismus und Unduldsamkeit des Marxismus gehen also auf Marx selbst zurück?

Wittstock: Sicher lässt sich auch ein Marxismus denken, der für oppositionelle Gedanken offen ist. Aber nachdem sein Vordenker sein Leben lang diktatorisch und radikal aufgetreten ist, muss man das in die Bewertung der Theorie einfließen lassen. Denn im realen Sozialismus und Kommunismus hat sich das schon bei Marx sichtbare totalitäre Element später eben sehr stark durchgesetzt.

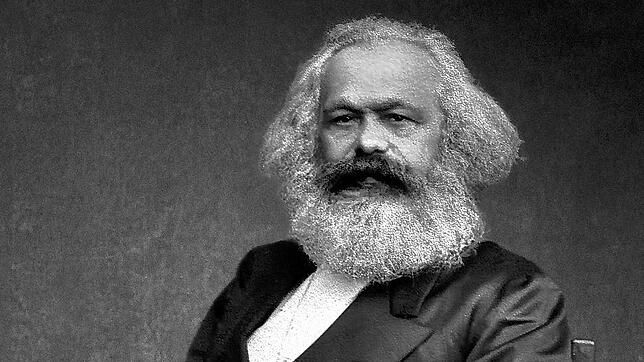

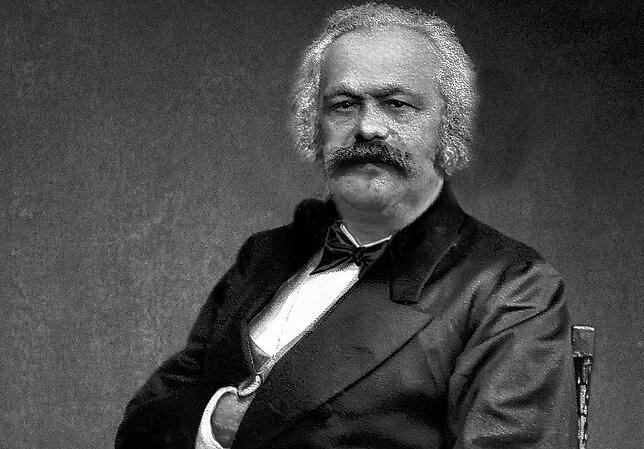

Was hat sie bewogen, Marx bei seinem Aufenthalt in Algier quasi zu begleiten und dann auch die Abnahme seines bekannten Philosophenbartes genau zu schildern?

Wittstock: Wichtig ist die Tatsache, dass Marx damals zum ersten Mal in seinem Leben Europa verlassen hat. Dabei fällt auf, dass die von ihm erdachte Geschichtstheorie mit den einzelnen sozialen Klassen letztlich auf eine sehr europäische Perspektive verengt ist. Er hat nie – so wie es heute selbstverständlich ist – über Entwicklungen auf anderen Kontinenten nachgedacht, sie waren ihm weitgehend unbekannt. Das ist das eine.

Das andere ist der Vollbart, mit dem sich fast alle Revolutionäre des 19. Jahrhunderts – auch der Badener Friedrich Hecker 1848/49 – identifiziert haben. Es war das äußere Zeichen der Weltverbesserer – bis hin zu Lenin, Che Guevara und Fidel Castro.

Der Bart war also mehr als nur ein Bart und besaß eine tiefere Bedeutung?

Wittstock: Es war auch für Marx eine optische Marke. Das machte Eindruck und sicherte Wiedererkennbarkeit. Als ihm klar wurde, dass er das „Kapital“ – noch heute eine Art Fetisch der Linken – nicht beenden kann, was dann Engels für ihn übernahm, sagte Marx sich in Algier wohl: Ich muss mich verändern und einen anderen aus mir machen.

Friedrich Engels schrieb er in einem Brief von einem „Prophetenbart“, den er sich habe abnehmen lassen. Das heißt, er hat seiner politische Rolle zumindest in einem Teil seines Bewusstseins abgelegt. Statt dessen trat er dann eher als ein bescheidener Familienmensch auf, was Briefe an seine Töchter belegen. Da schrieb er dann, der Mikrokosmos der Familie sei viel wichtiger als der Makrokosmos der Politik. Aber das war kein bewusstes Statement.

Warum?

Wittstock: Marx ließ in Algier gleichzeitig ein letztes Fotos von sich machen – mit Bart. Er wollte dieses ikonische Markenzeichen also erhalten wissen. Gleichzeitig wollte er es loswerden. Hier zeigt sich eine psychologische Ambivalenz. Marx wollte das Eine sein, ohne das Andere zu lassen.

Buchtipp: Karl Marx in Algier. Leben und letzte Reise eines Revolutionärs. Verlag C.H. Beck, München 2025, 250 Seiten mit Abb., 26 Euro. Der Band stieß bei Kritikern auf einhelliges Lob.