Wenigstens in der Wissenschaft kommt die Post noch zuverlässig. Keine Epochendefinition, keine Methodik, keine Theorie, die ohne sie auskäme: von der Postmoderne bis zum Postkolonialismus, von postmigrantischer Literatur bis zum postfaktischen Zeitalter. Wer als Intellektueller Gehör finden will, kommt um die gute alte Postkutsche offenbar kaum mehr herum.

„Post geht irgendwie immer“, sagt Dieter Thomä. Doch was immer geht, ist lange nicht gut. In seinem neuen Buch „Post – Nachruf auf eine Vorsilbe“ geht der bis vor kurzem in St. Gallen lehrende Philosoph deshalb den Motiven hinter dem akademischen Modebegriff auf den Grund.

Dabei lässt er an seiner persönlichen Haltung zur sprachlichen Marotte von Beginn an keinen Zweifel: Er hält sie für einfallslos, rückwärtsgewandt, zukunftshemmend. Denn „Post“ heißt so viel wie „nach“ oder „hinter“, das Wort beschreibt also mehr den Abschluss des Alten als den Beginn von etwas Neuem.

Wo ist das Manifest der „postkapitalistischen Partei“?

Genau deshalb wäre dem Astronom Nikolaus Kopernikus wohl kaum eingefallen, seine Entdeckung als „postptolemäisches Weltbild“ zu würdigen. Und auch das „Manifest der postkapitalistischen Partei“ von Marx und Engels wurde nie geschrieben. Wer „Post“ sagt, der schleppt die Vergangenheit stets mit sich herum, es ist, als gäbe ein Autofahrer zwar Vollgas, schaute dabei aber andauernd in den Rückspiegel. Warum tut sich das jemand freiwillig an?

Auf der Suche nach Antwort entnimmt Thomä dem großen Teich an postalischen Vokabeln drei Stichproben: das Posthistoire, die Postmoderne und den Postkolonialismus. Ihnen allen gemeinsam ist eine eigentümliche Lust am Stillstand, besonders augenfällig bei den Vertretern des sogenannten Posthistoire. Dessen zentrale These lautet, die Geschichte der Menschheit sei mit der sogenannten liberalen Demokratie an ein Ende gelangt.

Denker wie Francis Fukuyama stützen sich dabei „auf das gute alte (oder schlechte) Credo vom organischen Zusammenspiel zwischen ökonomischer und politischer Freiheit“. Weil Demokratie und Markt einander wechselseitig bedingen, so lautet die Idee, gibt es zu ihnen keine vernünftige Alternative. Und es ist allein eine Frage der Zeit, bis auch die letzten Putins und Xis dieser Welt das verstanden haben. Dann werden alle nur noch konsumieren, publizieren und zwischendurch mal ein Kreuzchen in der Wahlkabine machen.

In ähnlicher Weise strebt auch der Postkolonialismus Richtung Stagnation, nur dass er das Paradies statt in der Gegenwart in einer längst verschütteten Vergangenheit wähnt. Von Naturvölkern wie den Maya nämlich lässt sich angeblich lernen, ohne Krieg und Ungerechtigkeiten zu leben.

Überlieferte Weisheiten und Gesetze wie das „in lak‘ech“ künden von einem sozialen Bewusstsein, das unserer westlich kapitalistischen Individualismus- und Egoismushölle fundamental widerspricht: „Ich bin ein anderes du, wie du ein anderes ich bist.“ Würden wir nur endlich der Hölle entsagen und zurück finden ins verlorene Paradies, so hätte alles Grübeln und Streiten ein Ende.

Markt und Demokratie stehen einander im Weg

Wie bislang noch jedes Perpetuum mobile scheitern auch diese gedanklichen Exemplare an gravierenden Konstruktionsfehlern.

Statt einander wechselseitig anzutreiben stehen der Markt und die Demokratie sich eher im Wege, wo ihre Symbiose funktioniert, bedarf es erheblicher politischer und juristischer Kraftanstrengungen, die Fliehkräfte zu bändigen. Und statt immerwährenden Friedens führten auch vorkoloniale Gesellschaften blutige Kriege. Ganz ähnliche Weisheiten wie „in lak‘ech“ finden sich dafür auch in der westlichen Kultur, etwa bei Aristoteles, Herder oder Hölderlin.

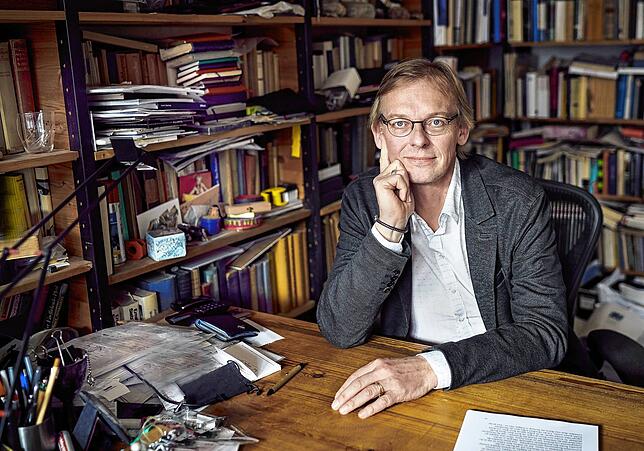

Der Autor

So zeigt Thomä mit bestechender Klarheit, dass die Postkutsche nicht selten in schwarzweiße Fantasielandschaften führt, wo Gut und Böse, richtig und falsch schön sortiert nach Schubladen voneinander getrennt sind und wir nur noch den richtigen Griff bedienen müssen.

Allein in seiner Betrachtung der Postmoderne – ohnehin der vielleicht schwammigste, umstrittenste Begriff – unterschätzt er die Bedeutung des Perspektivismus, also der Erkenntnis, dass eine Sache von verschiedenen Seiten betrachtet gleichermaßen wahr erscheinen kann.

Schwellenlust statt Schwellenangst

Warum aber finden Theoretiker, die sich mit der Silbe „Post-“ so selbstquälerisch die Vergangenheit ans Bein binden, nicht die Kraft zu einem wirklichen Neubeginn? Was zwingt sie, beim Nachdenken über die Zukunft immer auch verbissen im Vergangenen zu wühlen, weit über ein gesundes Geschichtsbewusstsein hinaus? Thomä selbst vermutet eine Art Schwellenangst an der Pforte zu einem grundlegend neuen Zeitalter und empfiehlt „Schwellenlust“ als Gegengift. Doch als Erklärung scheint das allein zu vage.

Dabei befördert er bei seinen Grabungsarbeiten in den Tiefen des Nahostkonflikts ein mögliches Motiv zutage – offenbar völlig unwissentlich. Als Zeichner des postkolonialistischen Schwarzweißbilds führt er hier den kamerunischen Politikwissenschaftler Achille Mbembe ins Feld.

Der nämlich habe einerseits die Kraft Südafrikas gelobt, nach der Apartheid die Freiheit „von den Geschichten des vergossenen Blutes zu entkoppeln“ und so eine politische Gemeinschaft ganz „neu zu denken“. Andererseits zögere er, dieses Argument gegen den „Teufelskreis der Racheakte“ auch auf den Nahen Osten anzuwenden. „Er drückt sich davor, einen Schluss zu ziehen, den er doch auf dem Silbertablett serviert“, schreibt Thomä.

Von „Schluss“ ist es nicht weit zum „Schlussstrich“ und der Debatte um Martin Walsers verunglückte Paulskirchenrede. Einerseits nicht der „verführerischen Idee einer prinzipiellen Vergesslichkeit“ zu erliegen. Andererseits aber „sich von der Vergangenheit nicht die Gegenwart diktieren zu lassen“: Diese Gratwanderung zu meistern, ist vielleicht nicht nur für den Nahen Osten eine Herausforderung.

Wer sich auf die Vorsilbe „Post-“ beruft, verwahrt sich gegen den Vorwurf der Geschichtsvergessenheit. Das mag im Ergebnis einfallslos wirken. In einer Öffentlichkeit, die nur darauf wartet, einzelne für Fehltritte abstrafen zu können, ist es aber die sichere Wahl.