Herr Thomä, was ist ein Störenfried?

Ein wunderschönes deutsches Wort, für das es in anderen Sprachen keine Entsprechung gibt. Es bezeichnet jemanden, der den Frieden stört. Und weil wir den Frieden lieben, müssten wir eine solche Figur eigentlich unerträglich finden. In der deutschen Sprache aber gibt es noch eine andere schöne Wendung, nämlich den sogenannten faulen Frieden. Der Störenfried kann deshalb zu einem ganz charmanten Gesellen werden: vorausgesetzt, er stört nur Dinge auf, die von Friedhofsruhe und Erstarrung gekennzeichnet sind.

Was ist ein fauler Frieden?

In einem faulen Frieden bestärken wir uns alle ständig gegenseitig darin, wie toll wir sind. Wir ruhen uns auf unseren Errungenschaften aus und rosten gedanklich ein. Die uns Menschen gegebene besondere Gabe der Überprüfung des eigenen Lebens geben wir an der Tür zu unserem Wohnzimmer des Spießertums ab.

Hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten des Wohlstands so einen faulen Frieden in unserem Land?

Dieses Bild vom faulen Frieden passt besser auf die fünfziger Jahre. In jüngerer Zeit erleben wir diese Selbstgefälligkeit weniger. Vielmehr sehen wir uns mit einem Showdown zwischen diversen sympathischen und unsympathischen Störenfrieden konfrontiert. Sie streiten sich darum, ob man unsere derzeitige Ordnung zerstören, verbessern, schröpfen oder ausnutzen soll.

Da sind wir auch schon beim Begriff der Ordnung. Sie stellen die These auf, dass wir in einem sogenannten Hobbes-Jahr leben. Was meinen Sie damit?

In unseren Sehnsüchten wie auch in unseren staatstheoretischen Konzepten sind wir sehr stark von Jahrhunderte alten Vorstellungen geprägt. Unser Selbstverständnis geht auf den Gründervater der modernen Staatslehre zurück: den englischen Philosophen Thomas Hobbes. Für Hobbes besteht die Aufgabe des Staates in der Sicherung des Friedens. Damit er ihn aber sichern kann, muss ich als Bürger viele meiner Rechte abgeben.

Das hört sich vernünftig an...

…birgt aber die Gefahr eines faulen Friedens, wenn man zu viele dieser Rechte abgibt. Dann wird der Bürger zu einem Untertan, der gegenüber dem Staat vor Ehrfurcht erstarrt. Zu einer Zeit, in der uns jeden Tag Katastrophenmeldungen heimsuchen, wird das staatliche Versprechen der Friedenssicherung unglaublich attraktiv: Deshalb waren vor allem die ersten Monate des Jahres 2016, als die Zeitungen fast täglich von Attentaten berichteten, eine wahre Hobbes-Hochzeit.

Sie sprechen davon, dass in unsicheren Zeiten das staatliche Versprechen besonders attraktiv erscheint. Richtig scheint doch aber die gegenteilige Beobachtung: Viele Menschen fühlen sich aufgefordert, diesen Friedenspakt ihrerseits aufzukündigen. Anhänger von Pegida und AfD haben das Gefühl, der Staat werde seiner Aufgabe der Friedenswahrung nicht mehr gerecht. Die wollen Ihre Rechte wiederhaben!

Das ist ein interessanter Punkt. Angesichts der angespannten Sicherheitslage ist es verführerisch, den Staat mit Allmacht auszustatten, damit er endgültig für Ruhe sorgen kann. Dieser Versuchung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aber widerstanden. Sie hat dem Volk stattdessen zugemutet, in Bewegung zu bleiben und sich auf einen Wandel unseres Landes einzurichten. Entsprechend gibt es jetzt eine Gruppe von Menschen, die auf maximale Distanz zu den staatlichen Institutionen gehen. Ihre Zielsetzung ist aber nicht eine Graswurzelrevolution, sondern die Stilllegung der Gesellschaft. Sie soll in ein geschlossenes Gehäuse verwandelt werden, indem überhaupt nichts mehr geschieht, was unser Selbstbewusstsein infrage stellen könnte. Aus der Kanzlerin soll ein Mega-Hobbes werden, der für totale Ordnung sorgt.

Der Störenfried Edward Snowden gilt gemeinhin als Held, Pegida-Gründer Lutz Bachmann als Hetzer. Worin unterscheidet sich ihre Art des Störens?

Solche Gut-Böse-Paarungen gibt es oft. Nehmen Sie nur die Wirtschaft und hier speziell jene Personen, die uns in der Finanzkrise an den Rand des Abgrunds getrieben haben. Ihnen kam in der öffentlichen Debatte die Rolle des bösen Störenfrieds zu: Menschen, die sich an anderen bereichern und rücksichtslos Institutionen in Gefahr bringen. Umgekehrt gibt es in der Wirtschaft die guten Störenfriede, die Ordnungen durcheinander bringen, damit Innovationen entstehen. Apple-Gründer Steve Jobs hat sich mit diesem Image geschmückt. In der Politik gibt es das ganz genauso: Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, ein für alle Menschen gleichermaßen gültiges Interesse zu vertreten. Das ist unglaublich waghalsig und kann in Selbstüberschätzung enden. Aber ohne solche Typen – wie etwa auch Edward Snowden – kommt unsere Auseinandersetzung darüber, welchen Werten wir eigentlich folgen wollen, zum Erliegen. Deshalb sind solche Figuren, die persönliche Risiken in Kauf nehmen, gute Störenfriede.

Und die schlechten?

Bei denen findet etwas statt, was ich „gestörte Störung“ nenne. Sie können die innere Fragwürdigkeit ihres Experiments nicht zugeben, sondern stören nur, um sich möglichst schnell einer neuen Ordnung an den Hals werfen zu können. Sie wittern den Wind der Veränderung, halten ihm letztlich aber nicht stand und flüchten schnell wieder hinter den Ofen. Diese Stelle hinter dem Ofen ist dann eine autoritäre Ordnung. Ein guter Störenfried trägt immer den Selbstzweifel an seiner eigenen Waghalsigkeit in sich.

Sie sprechen davon, dass es ohne Störenfriede keine Demokratie gebe. Kann man in den populistischen Störenfrieden auch eine Art Testfiguren sehen, die mal ausprobieren, ob die Demokratie ihnen die behaupteten Freiheiten auch wirklich gewährt?

Die gegenwärtige Konstellation ist natürlich tückisch. Da haben wir über Jahrzehnte hinweg Politikverdrossenheit, sinkende Wahlbeteiligung und wachsende Entfremdung zwischen Regierung und Volk beklagt. Jetzt wird diese Kluft ausgeschlachtet, indem breite Volksschichten mobilisiert werden: Das ist eigentlich im Sinne genau jener so lange vermissten Bürgerbeteiligung. Nun gilt es allerdings hinzuschauen, worin das Interesse dieser Menschen besteht. Bei den Anhängern der AfD zum Beispiel lassen sich ja sehr unterschiedliche Motive beobachten. Einigen geht es darum, die Institutionen zum besseren Zuhören zu bringen. Andere allerdings verfolgen offensichtlich das Ziel, das ganze politische System auszuhebeln.

Sie lehren an der Universität St. Gallen und führen in Ihrem Buch als Musterbeispiel eines Störenfrieds den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell an. Das ist insofern seltsam, als die Schweizer doch stets darum bemüht sind, ihre beschauliche Heimat möglichst störungsfrei zu halten.

Das ist in der Tat sehr widersprüchlich. Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der USA, hat einmal gesagt, er liebe die Rebellion „dann und wann“. Tatsächlich sollten Demokratien die Rebellion idealerweise nicht nur auf die Zeit ihrer Gründung beschränken: Demokratie muss sich immer wieder neu erfinden.

Und wie lässt sich diese Ambivalenz nun auf den Schweizer Nationalhelden anwenden?

Bei Schiller ist Wilhelm Tell zunächst ein absoluter Eigenbrötler, der noch nicht einmal bereit ist, dem Bund gegen die Fremdherrschaft beizutreten. „Der Starke ist am mächtigsten allein“, sagt er. Und als er mit dem Landvogt Gessler in Streit gerät, nimmt sein Verhalten geradezu cholerische Züge an. Mit dem berühmten Apfelschuss riskiert er ja sogar leichtfertig das Leben seines Kindes. Diese Seite seines Charakters ist aber nicht nur ein Makel. Nur weil er so waghalsig ist, kann er es überhaupt als Einziger mit dem Tyrannen aufnehmen. Und dann bringt Schiller noch eine andere Seite von Tells Charakter ins Spiel: Er schildert ihn nämlich als herzensgut, und so wird er am Ende doch noch zum verantwortlichen Anführer der Eidgenossen. Es gibt also eine Mischung aus Übermut und humanitärer Grundhaltung. Das ist die Traumkombination des guten Revolutionärs.

Und was haben die Schweizer selbst nun mit alldem gemein?

Das Eigenbrötlerische, Eigensinnige haben sie immer gepflegt. Sicherlich haben sie sich aber zuletzt eher mit der Verteidigung ihrer Besitzstände befasst als mit der Verlebendigung dieses Tellschen Widerstandsgeistes.

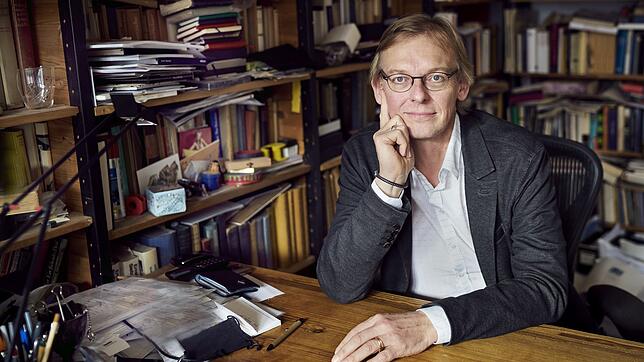

Zur Person

Dieter Thomä, 56, ist Professor für Philosoph an der Universität St. Gallen. Nach einer journalistischen Tätigkeit beim Sender Freies Berlin studierte er in Berlin und Freiburg Philosophie und promovierte 1989 über Martin Heidegger. Seiner Habilitation 1997 folgten Gastprofessuren an der Freien Universität Berlin und an der Universität Essen. Seit 2000 lehrt er als Professor an der Universität St. Gallen. (brg)