Mit ausgebreiteten Armen und hängendem Kopf sitzt er da auf seinem Holzstuhl mit dem Schaffell darauf – und fliegt. Wenn Peter Berthold die imaginären Schwingen hebt und senkt und dabei den Boden nach Beute absucht, kann man den Rotmilan förmlich schweben sehen – kurz bevor ihn das Rotorblatt trifft: zack. Die Auswirkungen der Windenergie auf den Greifvogel anschaulich gemacht – Berthold kann so etwas. Der Ornithologe ist nicht von ungefähr ein gern gesehener Talkshowgast. Er kann auch dem Laien komplexe Zusammenhänge in der Natur verständlich machen. Mit einfachen Worten, kein Fachchinesisch, dafür gerne mal im Dialekt – Berthold beherrscht Sächsisch, Schwäbisch und dessen besondere Ausprägung, das Kretschmannisch, aus dem Effeff. Und natürlich die Vogelsprachen. Bei Bedarf zwitschert der 79-Jährige auch wie ein Pirol.

Berthold hat sein Leben den Vögeln und dem Naturschutz gewidmet. Wie er schon als kleiner Bub im sächsischen Zittau, wo er am 19. April 1939 geboren wurde, mit dem Vogelvirus infiziert wurde, schildert er in seinem Buch „Mein Leben für die Vögel“. Und wie es ihn als Jugendlichen – später, als die Familie nach dem Krieg auf der Schwäbischen Alb lebte – magisch zur Radolfzeller Vogelwarte hinzog. So sehr, dass er mit dem Fahrrad bis zum Vogelkundler-Kongress nach Frankfurt radelte, um in Kontakt mit diesem erlesenen Kreis zu treten. Und die Liebe ist seither nicht erkaltet. Er sei nicht nur Ornithologe, „sondern auch Ornithomane, vielleicht sogar Ornithopath, also den Piepmätzen regelrecht verfallen“.

Journalisten empfängt der ehemalige Direktor und heutige Emeritus der Vogelwarte Radolfzell, des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, gerne im Institut. Dort hat er noch immer – Jahre nach dem theoretischen Eintritt in den Ruhestand – ein kleines, liebevoll eingerichtetes Büro: Gerahmte Bilder von allen ehemaligen Leitern der Vogelwarte, dazu Fotos von Bertholds Weggefährten, darunter vom Tierfilmer Heinz Sielmann, und jede Menge Zeitungsartikel schmücken die Wände, zeugen von einem ereignisreichen Leben. Für ein doppelseitiges Interview mit einer überregionalen Zeitung hat ihm ein Grafiker Vögel in und um den Bart herum gezeichnet – der Gedanke, dass das ein beliebter Nistplatz sein könnte, liegt tatsächlich nahe.

Alles für seine Mission

Drei halbe Tage pro Woche ist Berthold hier, beantwortet Mails, erledigt Sekretariatsarbeit. Auch seine Vorträge hat er hier vorbereitet. 591 Stück an der Zahl – doch damit soll nun Schluss sein. Auch wenn er – vital wie er vor einem sitzt – nicht danach aussieht, spüre er doch, dass er älter werde. Mal kurz am Abend drei Bäume zurückschneiden auf seiner Streuobstwiese daheim in Owingen-Billafingen – das schaffe er heute nicht mehr.

Mit 79 bewirtschaftet er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele noch eine kleine Landwirtschaft: Eine Schafherde hält die Streuobstwiese frei, dazu Hühner und Hund. „Solange ich noch kriechen kann“, will er sich weiter kümmern. „Ich brauche die Verbindung zur Erde, möglichst jeden Tag, und natürlich immer Viecher um mich herum.“ Dazu kommt sein Einsatz für die Heinz Sielmann Stiftung, das Pflegen und Dokumentieren der über 100 Biotope. Und natürlich die Bücher – fünf hat Berthold allein in den letzten Jahren veröffentlicht, allesamt auch für den Laien lesbar und lehrreich. Für Auftritte im Fernsehen nimmt er weite Zugreisen quer durch die Republik in Kauf. Nicht, weil er so eitel wäre, sondern, weil er dort seine Botschaften mit der größtmöglichen Breitenwirkung unters Publikum bringt. „Wenn ich zu Markus Lanz gehe, sehen das fünf, sechs, sieben Millionen. Da kriege ich noch nach einem Jahr Zuschriften.“

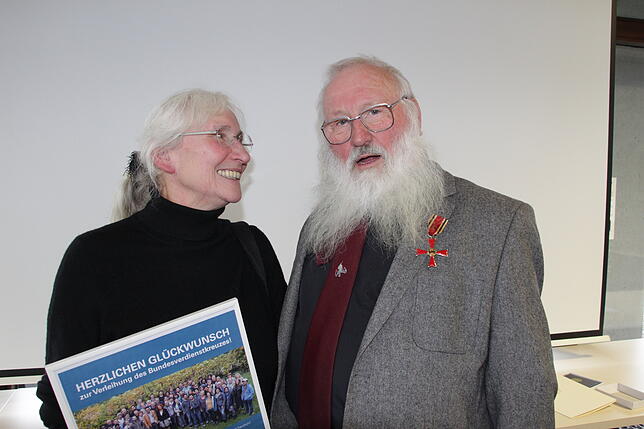

Windkraft, Vogelsterben, Stuttgart 21, Nationalpark Nordschwarzwald, Grün-Schwarz, das Landleben und überhaupt – Berthold hat zu allem eine unterhaltsame Geschichte auf Lager und bei Bedarf auch einen klaren Standpunkt. Auch als er vor wenigen Tagen an der Universität Konstanz das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekam, trug Berthold ganz gegen seine Gewohnheit zwar graues Jackett und weinroten Schlips – übrigens einen von seinem verstorbenen Freund Heinz Sielmann. Der feierliche Anlass war für ihn aber noch lange kein Grund, mit seiner Meinung hinterm Berg zu halten. Über den Orden freue er sich „angemessen-verhalten“, ließ er den aus Stuttgart angereisten Staatssekretär mit einem Schmunzeln wissen. Und dass es ihm lieber wäre, wenn sich die Landesregierung mehr um den Naturschutz kümmerte und mehr Biotope anlegte.

Wider die „Gummistiefel-Ökologen“

Die Auszeichnung hat er trotzdem – oder gerade deshalb – überaus verdient bekommen: Berthold ist ein leidenschaftlicher Kämpfer für die heimische Vogelwelt, mit der es in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich bergab gegangen ist: Fast die Hälfte aller Brutvögel in Deutschland steht auf der Roten Liste. Gerade die ganz gewöhnlichen, früher weit verbreiteten Vögel sind im Schwinden begriffen. Bluthänfling, Grauschnäpper, Klappergrasmücke und Gartenrotschwanz – alles Arten, die früher in Bertholds Hausgarten brüteten und die in den letzten Jahrzehnten verschwunden sind. „Die krieg ich nicht mehr angelockt.“ Waldlaufsäger, Braunkehlchen, Raubwürger oder Kuckuck sind weg aus dem Umfeld von Owingen-Billafingen.

Berthold ist aber auch Pragmatiker. Einer, der die Gegebenheiten so annimmt, wie sie eben sind, und daraus das Beste macht. Während der anwesende Staatssekretär bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes darauf setzt, dass die Landwirtschaft eines Tages vogelverträglich wird, arbeitet Berthold lieber aktiv daran, dass bedrohte Vogelarten trotz Monokulturen, Chemiekeule und fehlender Blumenwiesen schon jetzt noch Lebensraum und etwas zum Fressen finden. Unter dem Motto „Jeder Gemeinde ihr Biotop“ legt Berthold gemeinsam mit der Heinz Sielmann Stiftung seit Jahren kleine „Oasen aus Menschenhand“ an – und setzt so den eintönigen „aufgeräumten“ Landschaften kleine Stücken Natur entgegen. Über 100 solcher Biotope hat Berthold zwischen Singen und Sigmaringen geschaffen.

Von diesem pragmatischen Ansatz zeugt auch das Buch „Vögel füttern, aber richtig“ von Berthold und seiner Frau Gabriele Mohr, das 2006 zum ersten Mal erschien und seither vier Neuauflagen erfuhr. Berthold rät zur ganzjährigen Fütterung. Schlicht und ergreifend, weil manchen Vogelarten angesichts der industrialisierten Landwirtschaft inzwischen die Lebensgrundlage fehlt. Damit hat er sich seinerzeit heftig mit dem BUND und anderen Verbänden angelegt, denen so viel menschlicher Eingriff bis heute suspekt ist. „Gummistiefel-Ökologen“ schimpft Berthold: „Die fressen den Rotkehlchen das Futter weg!“ Das Buch habe er „aus einem Wutanfall heraus“ geschrieben.

Er ist eben ein Vogelverrückter. Bis heute verbringt er halbe Tage mit dem Zählen und Beringen von Vögeln. Erst im Juni hat er eine Studie dazu veröffentlicht, wie viele Vögel im Gebiet des Heinz-Sielmann-Weihers bei ihm in Owingen-Billafingen übers Jahr auftauchen – als Brutvögel, Durchzügler oder als Tagesgäste. „Ein Riesenaufwand“, sagt Berthold. Das heißt zählen, zählen, zählen. „Manche Vögel können Sie am Singen erkennen, manche sehen Sie, zum Beispiel die Störche.“ In der Zugzeit aber rolle alles drüber. Da hilft nur noch einfangen (mit riesigen Netzen) und beringen oder eben schätzen.

Man kann sich nicht vorstellen, dass Berthold an diesen Gewohnheiten so bald etwas ändert. Aber ein bisschen mehr durchschnaufen will er. Drei Förster, mit denen er viel zusammenarbeitet für seine Biotope, haben ihm eine wunderschöne Eichenbank geschenkt. Wenn er jetzt abends die Schafe versorge, setze er sich nun immer fünf Minuten hin und denke ein bisschen über den Sinn der Welt nach. „Ich nehme an, diese Perioden werden länger werden“, meint er und lächelt verschmitzt.

Vogelsterben

Der Naturschutzbund Nabu hat im vergangenen Jahr mit der Nachricht vom großen Vogelsterben für Wirbel gesorgt. Bestätigt werden die Ergebnisse auch von der Vogelwarte Radolfzell. Die Vögel in Deutschland seien seit 1800 um 80 Prozent zurückgegangen, so Peter Berthold: „Wo früher also 100 Vögel gezwitschert haben, gibt es jetzt noch 20 mit weiterhin fallenden Tendenzen.“ Als Hauptursache für den Rückgang der Artenvielfalt gilt die intensivere Landwirtschaft, die mit Chemie viele Lebewesen tötet. In den Monokulturen gibt es keine Unkräuter mehr, dadurch auch keine Insekten. Die Folge ist, dass Vögel kein Futter mehr haben. Auch das dichte Netz an Straßen wird Vögeln zum Verhängnis, millionenfach enden sie als Verkehrsopfer.