Frau Assmann, Herr Assmann, Sie werden in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen nehmen. Um den Frieden sieht es nicht gut aus: International erhöht sich die Konfliktgefahr, auf nationaler Ebene stimmen Rechtspopulisten aggressive Töne an. Empören wir uns manchmal zu leicht, wenn AfD-Politiker wie Alexander Gauland die Nazi-Zeit als „Vogelschiss“ verharmlosen?

Aleida Assmann: Es stimmt schon, dass wir bei solchen Äußerungen zurzeit sehr empörungsbereit reagieren. Das gilt auch für die viel beachtete Rede des AfD-Politikers Björn Höcke, in der er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte. Die Wahrheit ist, dass eine solche Wende nicht so schnell zu haben ist.

Was macht Sie da so sicher?

Aleida Assmann: Unsere deutsche Erinnerungskultur ist einfach in zu vielen Museen, Gedenkstätten und Jahrestagen verankert. Aussagen wie die von Gauland und Höcke sind deshalb weniger wörtlich als symbolisch zu verstehen. Sie vermitteln die Haltung: Wir halten dagegen, wir durchkreuzen eure normativen Grundlagen! Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich deshalb beruhigt zurücklehnen könnte. Im Gegenteil: Wenn die Grundlagen unserer Gesellschaft infrage stehen, müssen wir das sehr ernst nehmen.

Jan Assmann: Die aktuelle Entwicklung erfüllt uns mit großer Sorge. Und das liegt nicht daran, dass es einen Alexander Gauland gibt und etwa 15 Prozent Unbelehrbare in unserem Land. Viel bedenklicher ist, dass ein autoritäres Gesellschaftsmodell in der ganzen Welt immer mehr Unterstützer findet.

Suchen wir die Erklärungen für dieses Phänomen zu oft in der Gegenwart oder der jüngeren Geschichte? Die Idee eines autoritär geführten Staates ist im antiken Ägypten entstanden.

Jan Assmann: Die alten Ägypter konnten sich tatsächlich nichts anderes als diesen Staat vorstellen. Der Pharao stand an der Spitze, und diese Spitze reichte bis in die Götterwelt. Für sie war das die ideale Form des Zusammenlebens. Brach die Form auseinander, setzten sie alles daran, sie so schnell wie möglich wieder herzustellen. Dieses Prinzip kritisch zu hinterfragen: Auf diesen Gedanken kam niemand.

Aleida Assmann: Es gab keine Lernschritte!

Jan Assmann: Nein, weder in Ägypten noch in Mesopotamien, wo sich das ganz ähnlich verhielt. Den ersten klaren Gegenentwurf zu diesem Staatsmodell gab es in Israel und dann natürlich in Griechenland. Die Griechen haben es geschafft, einen politischen Diskurs zu etablieren. Das kannte man bis dahin gar nicht.

Inwiefern hatte es in Israel einen Gegenentwurf gegeben?

Jan Assmann: Im frühen Judentum hat man die Königswürde vollkommen verweltlicht. Der König durfte bloß nicht zu viel Geld besitzen, auch nicht so viele Frauen haben, und in jedem Fall sollte er von früh bis spät die Thora studieren! Einen König zu bestimmen, das war hier nicht viel mehr als ein notwendiges Übel.

Trotzdem verhielten sich im weiteren Verlauf der Geschichte viele Könige so wie die Pharaonen im Alten Ägypten!

Jan Assmann: Ja, es ist schon interessant, dass sogar die Griechen wieder darauf zurückfielen: Man denke nur daran, wie sich Alexander der Große aufgespielt hat. Und erst recht die römischen Kaiser! Wir sind das Herrschermodell der Pharaonen – trotz aller Versuche – nie mehr ganz losgeworden. Bis heute.

Gibt es denn im Alten Ägypten so gar keinen Anhaltspunkt dafür, wie man dem Streben nach einem allmächtigen Pharao wirksam begegnen könnte? Immerhin sprechen wir hier von einer Zeit, die sich über mehrere Jahrtausende erstreckt!

Jan Assmann: Nein. Allerdings hat in Ägypten das Königtum entscheidend an Ansehen verloren, als Echnaton den Thron bestieg. Er war für die alten Ägypter in etwa das, was Hitler für uns heute ist…

Aleida Assmann: Na ja. Mit dem Unterschied, dass Hitler die Juden umbrachte, Echnaton aber die Götter!

Jan Assmann: Ja, natürlich. Außerdem wurden die Götter nicht umgebracht, sondern nur ausgebürgert. Dennoch: Für die alten Ägypter war das zweifellos schlimm. Als Reaktion darauf kam es aber nicht zu einem politischen Umsturz, sondern zu einer religiösen Bewegung, die wir „persönliche Frömmigkeit“ nennen: Loyalität zu einer Gottheit eher als zu König und Staat.

Mit Echnaton kam der Monotheismus in die Welt, also der Glaube an einen allmächtigen Gott. Warum entstanden in der Folge Religionskriege?

Jan Assmann: Solange kein Gott einen Alleinanspruch auf die Wahrheit erhebt, gibt es auch keine Probleme. Die Götter der Anderen galten als ebenso wahr und mächtig wie die eigenen. Entscheidend war, dass die Anderen überhaupt Götter verehrten. Dann konnte man ihnen vertrauen und mit ihnen Verträge schließen. Religion war ein Medium der Verständigung und Verbindung anstatt wie später im Zeichen des Alleinanspruchs auf Wahrheit ein Medium der Verfremdung und Verfeindung.

Gewalt gegen fremde Kulturen muss aber nicht zwangsläufig religiös begründet sein.

Jan Assmann: Nein. Deshalb hat es auch in polytheistischen Kulturen schon Gewalt gegeben. Die Assyrer etwa waren vielleicht das gewalttätigste Volk der Antike. Allerdings ging es ihnen vor allem darum, die eigene Herrschaft auszudehnen. Sie führten aber keine Religionskriege. Dieses Phänomen ist erst im Monotheismus aufgekommen.

Welche Konsequenzen können wir aus dieser Erkenntnis ziehen? Wir können den Leuten ja schlecht vorschreiben, dass sie wieder an mehrere Götter glauben sollen!

Jan Assmann: Wir können aber unterscheiden zwischen den Religionen wie Christentum und Islam einerseits und bestimmten radikalen Richtungen andererseits. Die Religionen selbst sind nicht auf Krieg, sondern auf Frieden ausgerichtet. Spielarten wie der Wahabismus, der Salafismus und Djihadismus im Islam aber vertreten ein radikal-puritanisches, fundamentalistisches Verständnis ihrer heiligen Schrift, des Koran.

Was bedeutet das?

Jan Assmann: Unsere liberale, tolerante Sicht ist im Islam genauso vertreten wie im Christentum. Wir müssen deshalb im Umgang mit fremden Kulturen versuchen, die Vernünftigen als Bündnispartner zu gewinnen. Stattdessen fixieren wir uns viel zu oft auf die radikalen Minderheiten.

Wie soll das funktionieren? In Deutschland ist die Ditib für die geistliche Betreuung der türkischen Muslime zuständig: eine Organisation, die ins Visier des Verfassungsschutzes geraten ist!

Aleida Assmann: Es ist in der Tat sehr wichtig, dass sich die vernünftigen Vertreter des Islam stärker artikulieren. Es müsste sich eine Gruppe von vier oder fünf Personen herausbilden, die in der Lage sind, muslimische Gemeinschaften glaubwürdig öffentlich zu vertreten.

Warum gibt es diese Personen nicht?

Aleida Assmann: Weil der Islam keine lange Tradition der Selbstkritik hat. Im Christentum blickt die Institution der Kirche auf eine lange Geschichte der Kritik zurück. Das fängt schon im 15. Jahrhundert an, als die Konstantinische Schenkung als Fälschung entlarvt wurde. Von der Reformation ganz zu schweigen: Luther wollte ja nicht Protestant werden, er wollte in seiner Kirche bleiben! Aus all diesen Konflikten ist eine große Diskurstradition entstanden, die heute längst in der Öffentlichkeit etabliert ist.

Der Islam kennt eine solche Tradition nicht?

Aleida Assmann: Zumindest ist sie nicht so stark ausgeprägt. Wir können nur hoffen, dass ein Umfeld wie unsere liberale Gesellschaft dazu beiträgt, das zu ändern. Im Moment sieht es aber so aus, als ginge die Entwicklung in die andere Richtung.

Herr Assmann, in Ihrem Buch „Achsenzeit“ beschreiben Sie eine Entwicklung vom Mythos zum Logos. Früher orientierte sich unser Denken an Erzählungen, im Lauf der Zeit aber immer mehr an Fakten und Argumenten. Drängt sich heute nicht der Eindruck auf, dass Fakten und Argumente wieder unwichtiger werden?

Aleida Assmann: Da muss ich etwas einwerfen: Menschen brauchen Erzählungen. Deshalb darf man Mythos und Logos auch auf keinen Fall als Gegensätze verstehen. Den Holocaust zum Beispiel können Sie nicht allein durch die Aneinanderreihung von Opferzahlen und Statistiken erklären: Für eine empathische Erinnerung brauchen wir die Geschichte eines Einzelschicksals.

Aber in der Vergangenheit wurden solche Geschichten von anerkannten Autoritäten erzählt. Heute dagegen: basisdemokratisches Gequatsche auf sogenannten sozialen Medien!

Aleida Assmann: Es ist so wichtig, dass Menschen miteinander sprechen und sich über politische Fragen austauschen. In totalitären Staaten etwa gibt es das nicht: Dort hält der Präsident eine Rede, und man weiß bereits vorher, an welcher Stelle geklatscht wird. Das Problem ist aber, dass wir im Internet ganz ähnliche Abläufe beobachten können. Statt mitzudenken und zu diskutieren, warten viele Nutzer nur auf die Stelle, an der sie ihren „Like“ setzen können.

Der Friedenspreis dient „dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker“. Zurzeit sieht es so aus, als entfernten wir uns von allen drei Zielen immer mehr. Was müssen wir denn tun, um diese Tendenz umzukehren?

Aleida Assmann: Zunächst müssen wir akzeptieren, dass wir die Neunzigerjahre nicht zurückholen können. Damals war die alte Logik der Konkurrenz von Kommunismus und Kapitalismus an ein Ende gekommen. Man dachte schon, das Ende der Geschichte sei erreicht. Heute gibt es neue Herausforderungen, die Welt ist komplexer geworden und hat neue Schwerpunkte, wie den Islam oder die Migration. Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, sollten wir damit anfangen, miteinander friedlich umzugehen – vor der Haustür. Dann können wir hoffen, dass es uns auch auf globaler Ebene gelingt.

Jan Assmann: Wir müssen lernen, uns mit den Augen der Anderen zu sehen. Nicht um uns deren Sicht zu eigen zu machen, sondern um Fehler zu vermeiden und einen kommunikativen, dialogischen Umgang zu entwickeln. Was wirft uns der Islam vor? Dass wir keine Ideale haben und Konsum, Macht und Geld über alles stellen. Da hat sich schon in den Jahrhunderten der Kolonialisierung ein großer Zorn angesammelt, der sich jetzt entlädt. Über diese Dinge sollte man reden, anstatt zurückzuschlagen und einen „war on terror“ anzuzetteln.

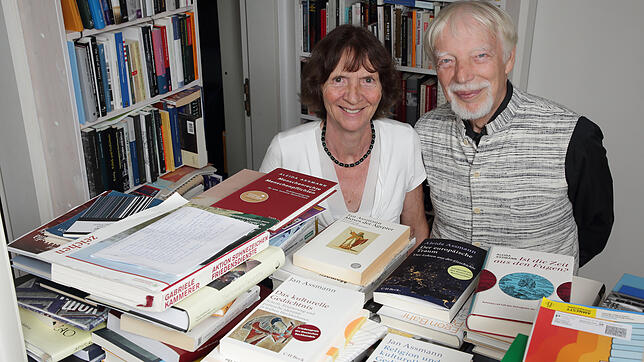

Zu den Personen

Aleida Assmann, 71, ist Kulturwissenschaftlerin mit dem Forschungsschwerpunkt kulturelles Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen. Sie studierte von 1966-1972 Anglistik und Ägyptologie in Heidelberg und Tübingen. 1977 promovierte sie in Heidelberg über „Die Legitimität der Fiktion“. 1992 habilitierte sie sich an der Neuphilologischen Fakultät in Heidelberg, 1993 folgte sie einem Ruf auf den Lehrstuhl für Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. 2001 wurde sie zum Fellow der Princeton University in New Jersey ernannt. Im Sommer 2005 hatte sie die Peter-Ustinov-Gastprofessur an der Universität Wien inne.

Jan Assmann, 80, zählt zu den besten Kennern der altägyptischen Geschichte und leitete als Ägyptologe Grabungs- und Forschungsprojekte in der einstigen Tempelstadt Luxor. Bis zu seiner Emeritierung 2003 hatte er an der Universität Heidelberg als Professor den Lehrstuhl für Ägyptologie inne. An der Universität Konstanz bekleidet Assmann eine Honorarprofessur für Kulturwissenschaft. Er lebt zusammen mit seiner Frau Aleida in Konstanz, das Paar hat fünf Kinder.