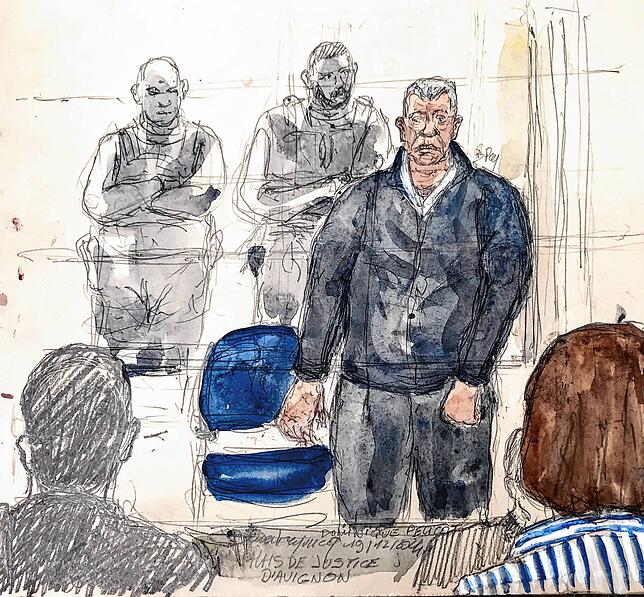

Es ist kaum vorstellbar, was Gisèle Pelicot durchmachen musste, seit sie erfuhr, wie ihr eigener Ehemann sie auf perfide Weise hintergangen und über Jahre hinweg gemeinsam mit Dutzenden fremden Männern in ihrem eigenen Schlafzimmer vergewaltigt hat. Trotzdem erschien die Französin, die im Schwarzwald geboren wurde, mehr als drei Monate lang Tag für Tag im Gericht in Avignon, um ihren Peinigern ins Gesicht zu sehen und sich deren dünne und mitunter absurde Rechtfertigungen anzuhören.

Ihr Mut ist beeindruckend

Und nicht nur das: Indem sie den beeindruckenden Mut aufbrachte, sich trotz der erlittenen Erniedrigungen nicht zu verstecken, einen öffentlichen Prozess und sogar das Zeigen der menschenverachtenden Videos von den Taten einzufordern, sollte die ganze Welt sehen, wozu diese Männer in der Lage waren – Männer, die in den Augen der Gesellschaft zumeist „nette Typen“ und keine „typischen Vergewaltiger“ waren, wie ihr Umfeld oftmals von ihnen sagte.

Dabei gibt es keinen speziellen Typus, auch das legte der Prozess offen, der nun mit den Urteilen endete. Alle Männer wurden ausnahmslos schuldig gesprochen und müssen meist Jahre in Haft für das, was sie getan haben. Das ist ein wichtiges Signal, auch wenn das Strafmaß bei vielen unter dem blieb, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Es geht über den Fall Pelicot hinaus

Gisèle Pelicot ging es darum zu zeigen, dass das Problem weit über ihren eigenen erschütternden Fall hinausreicht: Dahinter steht ein gesellschaftliches System, in dem etliche Männer die sich gratis bietende Gelegenheit ergriffen, eine betäubte Frau zu vergewaltigen, ohne sich nur eine Sekunde lang die Frage nach ihrem Einverständnis zu stellen. Auch danach kam kein Einziger auf die Idee, zumindest anonym die Polizei zu verständigen und ihr Martyrium zu beenden.

Trotz der Videobeweise wies eine Mehrheit der Angeklagten ihre Verantwortung von sich, die verharmlosten ihre Taten auf unerträgliche Weise. Ihre Verteidigung, die teils trotz der eindeutigen Faktenlage eine Mitschuld von Gisèle Pelicot suchte, ist bezeichnend für viele Vergewaltigungsfälle. Fast nie kann ein Opfer von Vergewaltigung derart eindeutige Video-Beweise vorlegen wie Gisèle Pelicot. Und trotzdem musste sie sich immer wieder rechtfertigen und erklären.

Darum ist die Mediatisierung dieses historischen Prozesses so wichtig, über Frankreich hinaus, denn ähnliche Denkstrukturen herrschen auch in Deutschland vor. Das erklärt, warum der Fall weltweit so viele Menschen und überwiegend Frauen aufwühlt. Es geht um eine größere Wachsamkeit und ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft, bei Männern wie bei Frauen. Den Opfern muss zugehört und geglaubt werden, auch wenn sie weniger Beweise haben als Gisèle Pelicot. Auf dass sich deren schwerer Kampf auszahlt.