Wie weit sollte der Boykott gegen Russland gehen? Seitdem der Westen zu einer einheitlichen Linie gegenüber dem Aggressor Wladimir Putin durchgerungen hat, mehren sich auch die Sanktionen auf der nicht-staatlichen Ebene. Die Folgen treffen die Russen wirtschaftlich, aber auch auf einer persönlich. Ist das gerechtfertigt?

Ja, sagt Kultur-Ressortleiter Johannes Bruggaier. Der Boykott auf kultureller und sportlicher Ebene ist ein Schlüssel zum Erfolg.

Schon klar, nicht die Russen führen Krieg, sondern ihre politische Führung. Ein Paralympics-Sportler trägt an Putins Einmarsch ebenso wenig Schuld wie ein Fußballer von Spartak Moskau. Und natürlich sind präzise Unterscheidungen jetzt wichtig, in der Diplomatie wie auch im alltäglichen Umgang mit russischen Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen.

Doch Maßnahmen wie der konsequente Ausschluss von russischen Mannschaften aus internationalen Wettbewerben und der Rauswurf aus dem Eurovision Song Contest sind weit mehr als nur Ausdruck diffuser Rache- oder Triumphgelüste. Im Konflikt mit einem skrupellosen, autoritären Regime können sie der Schlüssel zum Erfolg sein.

Das von einer staatlich gelenkten Propagandamaschine in die Irre geführte russische Volk glaubt gegenwärtig, in der Ukraine gebe es statt eines blutigen Angriffskriegs lediglich eine kleine „Militäroperation“. Putin schirmt seine Bürger derart konsequent von unliebsamen Informationen ab, dass Aktivisten inzwischen das Instrument der Google-Restaurantbewertungen nutzen, um ein paar Sätze Wahrheit ins Land zu schmuggeln.

Den Fußballfan zum Nachdenken bringen

Scharfe Worte aus der Politik, harte Sanktionen für die Wirtschaft: Das alles lässt sich einem gezielt desinformierten Volk entweder ganz vorenthalten oder mit Ausreden erklären. Fällt jedoch die lange ersehnte Übertragung des Fußball-Länderspiels aus, wird es auch für ein propagandaerprobtes Regime kritisch.

Wie soll man dem Fußballfan beibringen, dass derselbe Verband, der gestern noch in unserem Land seine Weltmeisterschaft ausrichtete, heute plötzlich sämtliche russische Mannschaften nach Hause schickt? Wegen einer unbedeutenden „Militäroperation“?

Die Fifa, das IOC, auch viele europäische Kulturinstitutionen waren in den vergangenen Jahrzehnten von Putins Schoß kaum mehr herunterzubekommen. Der Lockruf des Geldes übertönte alle Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen. Zu Mitleid wegen ein paar ausgefallener Länderspiele und Konzerte besteht kein Anlass.

Daran ändert auch der Verweis auf andere totalitäre Regierungen nichts. Erstens führen aktuell weder Nordkorea noch der Iran oder Venezuela einen Angriffskrieg unter Androhung einer atomaren Eskalation. Zweitens bekommen selbst sie dennoch sehr wohl die Härte internationaler Ächtung zu spüren. Nordkorea etwa war von den gerade erst zu Ende gegangenen Olympischen Spielen ausgeschossen. Hat nur keiner gemerkt.

Russen haben Verantwortung für ihre politische Führung

Und schließlich: Ja, zwischen Menschen und ihrer politischen Führung gilt es zu unterscheiden. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass jeder, der unter einer Diktatur lebt, für sich ausschließlich die Opferrolle beanspruchen kann.

Wer die Menschen ganz aus der Verantwortung für ihre eigene politische Führung entlässt, diskreditiert damit nicht nur den denkwürdigen Freiheitskampf der ukrainischen Bevölkerung. Er verhöhnt auch alle Russen, die zurzeit ja sehr deutlich ein ganz anderes Bild ihrer Heimat vermitteln: Der Schriftsteller Wladimir Kaminer muss sich hierzulande um seine öffentlichen Auftritte ebenso wenig sorgen wie der Dirigent der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko. Es ist niemand gezwungen, einen Kriegsverbrecher zu verteidigen.

Man darf die Russen nicht ganz ausschließen, findet dagegen Politikredakteurin Angelika Wohlfrom. Das russische Volk darf nicht in Sippenhaft genommen werden.

Immer mehr Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück – vor allem, weil das Geschäftemachen unter diesen Vorzeichen kaum mehr hinhauen dürfte. Supermärkte nehmen russische Produkte aus den Regalen – Symbolik, oder vor allem dem Umstand geschuldet, dass der Bezug schwieriger werden dürfte? Aber auch im Sport, in der Kultur und im Bereich Wissenschaft hagelt es Absagen. Als sei ein Schalter umgelegt, handeln alle nach einer Maxime: Russland raus.

Zuletzt traf es die russischen Behindertensportler bei den Paralympics in China. In letzter Sekunde wurden sie ausgeladen – nach Boykottdrohungen von mehren Verbänden und Athleten. Das mag noch angehen, weil es vermutlich nur schwer zu vermitteln gewesen wäre, wenn ukrainische auf russische und belarussische Athleten hätten treffen müssen. Der Friede im olympischen Dorf wäre womöglich schwer einzuhalten gewesen. Und doch stellt sich die Frage, was russische Behindertensportler dafür können, dass der russische Präsident das Land in den Krieg gesteuert hat. Nämlich nichts.

Der neue Bekenntniszwang

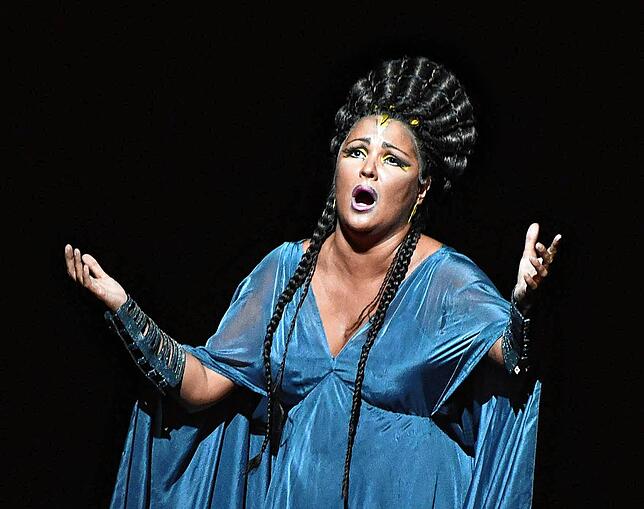

Im Bereich der Kultur zeitigte der Konflikt gerade zwei prominente Opfer. Dem Stardirigenten Waleri Gergijew stellte die Stadt München das Dirigentenpult vor die Tür, diverse andere große Bühnen folgten. Die russische Operndiva Anna Netrebko sagte ihrerseits alle Konzerte ab. In Stuttgart ist sie im Ehrenhof des Neuen Schlosses ohnehin nicht erwünscht, machte Finanzminister Danyal Bayaz klar, solange sie sich nicht deutlich von Putin distanziere. Dieselbe Forderung war an Gregijew ergangen.

Ist es wirklich nötig, Künstler zu einem politischen Bekenntnis zu zwingen? Nur um die eigene Haltung unmissverständlich klarzumachen? Kaum. Netrebko gilt als kremlnah, aber sie hat auch den Krieg verurteilt. Vor allem ist sie eine großartige Sängerin und jenseits dieser öffentlichen Person ein Mensch, dem man eine private politische Haltung zugestehen sollte. Solange sie sich nicht für Putin in die Bresche wirft und für ihn Stimmung macht, hat die Frage, wie sie zur russischen Führung steht, eigentlich keine Relevanz.

Ereignisse diese Art häufen sich. Und es ist zu befürchten, dass es nicht dabei bleibt. Dieser Bekenntniszwang, diese moralische Rigorismus könnte demnächst auch unbedeutende Künstler und Sportler, womöglich auch ganz normale Arbeitnehmer treffen. Wie stehst du zu Putin? Wer das nicht korrekt beantwortet, fliegt raus.

Die Sippenhaft, in die das russische Volk derzeit genommen wird, zeitigt bereits solche Folgen: Ein Restaurant im Kreis Rastatt wollte Gäste mit russischem Pass nicht mehr willkommen heißen. Erst nach einem Shitstorm in den sozialen Medien nahm der Betreiber sein Russen-Verbot wieder zurück.

Jetzt, wo der Kontakt am wichtigsten wäre

Keine Frage: Putin hat jede Art von Widerstand und Ablehnung verdient. Aber dies ist nicht der Krieg der Russen. Die konzertierte Ablehnung von Künstlern, Sportlern und Wissenschaftlern könnten die Bevölkerung erst recht in die Arme Putins treiben. Bestätigt sie doch Putins Erzählung vom antirussischen Westen, von Russland als geschundenem Opfer.

Wenn die Hochschulen im Land ihre Verbindungen zu russischen Universitäten kappen und jede vierte Städtepartnerschaft auf Eis gelegt wird, dürften wenig Kontakte übrig bleiben. Dabei sind die doch wichtiger denn je, um das schiefe Bild zurechtzurücken, das russische Medien vom angeblichen „Sondereinsatz“ zeichnen. Und um Netzwerke zu knüpfen – für die Zeit nach Putin.