Der Traum der Demokraten, schon früh in der Wahlnacht nach einer „blauen Welle“ die Sektkorken knallen lassen zu können, scheiterte vor allem an zwei Faktoren: Zum einen gelang es Trump, sich einen größeren Teil von Minderheiten-Unterstützung – vor allem Latinos – zu sichern, als allgemein für möglich gehalten wurde. Das wird insbesondere am Beispiel Florida deutlich, das der Präsident am Ende im Vergleich zu 2016 überraschend deutlich gewann. Dort spielten offenbar Wähler kubanisch-amerikanischer Abstammung im Großraum Miami eine wesentliche Rolle.

Zum anderen schaffte es Trump, seine weiße Kernwählerschaft auf dem Land auch außerhalb von Florida überdurchschnittlich stark zum Wahlgang zu motivieren – und das machte dann seine landesweit nicht gute Zustimmungsquote zum Umgang mit der Corona-Pandemie teilweise wieder wett.

Engagement zahlt sich aus

Zu den guten Resultaten beigetragen haben offenbar auch die zahlreichen Auftritte Trumps in den letzten Tagen vor der Abstimmung. Vor allem im Süden – siehe Georgia, Florida und North Carolina – zahlte sich die Taktik aus, Afro-Amerikaner und Wähler lateinamerikanischer Herkunft stärker ins Visier der Werbung zu nehmen.

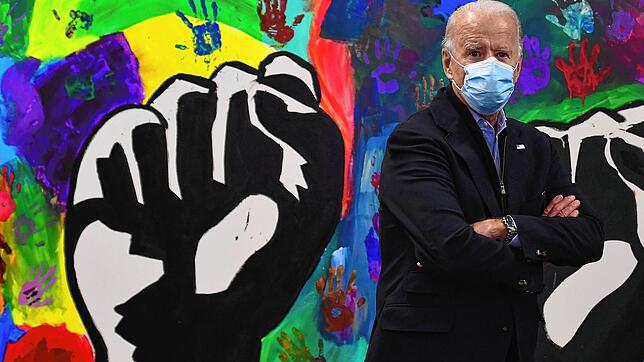

In einem viel beachteten TV-Spot hatte der Präsident dabei Joe Bidens Beteiligung als Senator an einem umstrittenen Kriminalitätsgesetz hervorgehoben, das dazu geführt hatte, dass überdurchschnittlich viele Minderheiten hinter Gitter landeten. Biden hatte zwar im Wahlkampf eingestanden, dass sein Verhalten ein Fehler gewesen sei – doch damit diesen Kritikpunkt nicht vom Tisch wischen können.

Die Demoskopen haben verloren

Das „Wall Street Journal“ bezeichnete in einer ersten Reaktion auf die Lage, bei der beide Kandidaten weiter eine Siegchance haben, die Demoskopen als „größte frühe Verlierer“. Die meisten Umfragen der großen US-Medien hätten Biden in einem Spaziergang siegen sehen – mit einem teilweise zweistelligen Vorsprung auf landesweiter Basis. Besonders lagen diese Meinungsforscher in Florida daneben. Die Zeitung aus New York formulierte die Vermutung, dass die Stärke der US-Wirtschaft vor der Pandemie eine große Rolle beim Abschneiden Trumps gespielt habe.

Der Präsident hatte in seinen Ansprachen immer wieder darauf hingewiesen, dass eigentlich nicht ihn, sondern China die Schuld am Zusammenbruch der Konjunktur in der Corona-Krise treffe. Auch das durch die Pandemie geförderte Briefwahl-Verhalten der US-Bürger könnte eine Rolle für gute Ergebnisse Trumps in Bundesstaaten gespielt haben, wo er eigentlich hätte deutlich verlieren sollen. Denn viele dieser Briefwähler, denen mehrheitlich eine Vorliebe für die Demokraten zugeschrieben wird, haben das erste Mal in ihrem Leben per Post abgestimmt – und dabei möglicherweise Fehler begangen, die zur Disqualifikation ihres Stimmzettels führten.

Stumme Sympathisanten

Und dann gibt es noch den Faktor des „stummen Sympathisanten“. Das sind Wähler, die gegenüber den Demoskopen nicht die Wahrheit sagen. In diesem Jahr gab es vielerorts das Phänomen, dass jene, die Trump unterstützen, sich Spott und Häme von politisch Andersdenkenden gefallen lassen mussten. Ein Teil von ihnen könnte in Umfragen deshalb das gesagt haben, was politisch – auch vom Blickwinkel der amerikanischen Medien aus – kaum kritisierbar war: Dass sie „natürlich“ für Biden stimmen würden.

Am Ende landete ihr Kreuzchen jedoch in der Privatsphäre der Wahlkabine oder des Wohnzimmers in der Trump-Rubrik. Aus diesem Grund hatten führende Politiker der Demokraten – gezeichnet vom Trauma des Jahres 2016 – zuletzt auch immer wieder an ihre Basis appelliert, nicht den beruhigenden Umfragen zu glauben und zu wählen. Sie behielten, obwohl für den Demokraten Joe Biden noch nichts verloren ist, am Ende mit ihrer Skepsis recht.