„Soll ich für euch singen?“, fragt der Halbnackte mit den Knopfaugen und kräftigen Armen. Das Gekicher der zwei Teenager muss er gehört haben, denn er macht ein neues Angebot. „Wollt ihr ein Video sehen?“ Die jungen Frauen reagieren begeistert. „Ja!“ Und „Atom“, wie sich dieser unterarmgroße Typ aus Plastik nennt, willigt ein. Man solle jetzt bitte auf den Bildschirm sehen, den er im Bauch trägt. Tatsächlich: Auf etwa 7 mal 7 Zentimetern läuft da eine Zeichentrickepisode, in der natürlich er selbst, „Atom“, der Star ist. „Sugoi!“, rufen die zwei Teenager aus: „Krass!“ Das eigentlich Krasse aber ist, dass dieser „Atom“, der für 230 000 Yen (1800 Euro) zu haben wäre, hier nichts Besonderes ist. Ähnliche Produkte reihen sich im 9. Stock dieses Hochhauses aneinander.

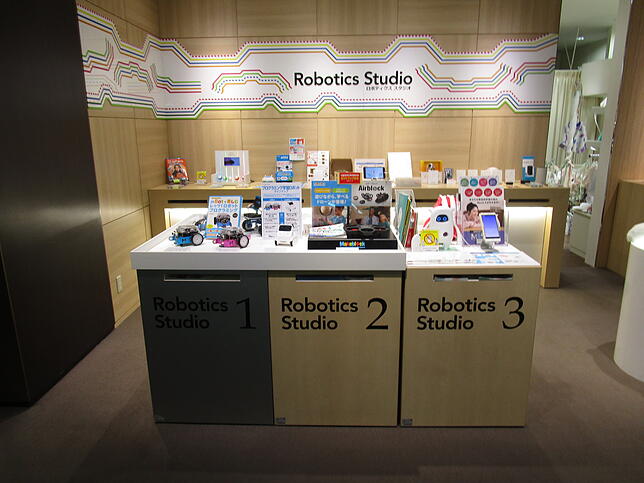

Seit einem Jahr führt die Kaufhauskette Takashimaya in ihrer Filiale in Shinjuku, dem geschäftigsten Viertel Tokios, eine neuartige Abteilung. Gleichberechtigt neben Abteilungen wie „Taschen“, „Unterwäsche“ oder „Parfüm“ führt der Konzern das „Robotikstudio.“ Dort stehen lehrende neben quasselnden Robotern, tanzende neben überwachenden. Keiner von ihnen ist größer als Kniehöhe, die meisten werden als irgendeine Innovation angepriesen. Und da sie sich zwischen all den klassischen Produkten gut verkaufen, fragt sich die Kaufhauskette, ob sie nicht Schule machen sollten: ob Japans Kaufhäuser in Zukunft immer auch eine Roboterabteilung führen sollten.

„Zu Beginn hatten wir hier nur einen kleinen Tisch mit ungefähr zehn Robotern“, sagt Rira Iida. Die junge Frau, die im Kaufhaus nur für diesen Bereich zuständig ist, wundert sich im Nachhinein, dass der Versuch ihres Arbeitgebers so vorsichtig startete. Nach einigen Monaten baute man aus, die benachbarte Abteilung für Babykleidung wurde nach hinten verdrängt. Mittlerweile stehen, wippen oder zappeln hier rund 30 Roboter. Das Sortiment reicht von Lehrern über Clowns bis zu Assistenten im Haushalt. „Es war eigentlich klar, dass das Konzept funktionieren würde“, sagt Iida. „In Japan mag man Roboter einfach. Sie sind entweder niedlich, nützlich oder beides.“

Roboter als Helfer und Retter

Japans Verhältnis zu Robotik ist nicht wie jenes in westlichen Ländern, wo kluge Maschinen schnell als unheimlich gelten. Die Existenz von „Atom“, dem Halbnackten, ist ein gutes Beispiel. Der Roboter bezieht sich auf die Mangafigur „Astro Boy“ (im japanischen Original: „Tetsuwan Atomu“/Eisenarm Atom), die ab 1952 einen Siegeszug in Japans Popkultur antrat. „Astro Boy“ ist ein jungenhafter, mit Atomkraft angetriebener Android, der von seinem Schöpfer verstoßen, von den Zuschauern aber für seine guten Taten geliebt wird. Im Gegensatz zur britischen Geschichte Frankenstein, in der eine intelligente Kreatur, die der Mensch geschöpft hat, diesem zur Bedrohung wird, ist das japanische Äquivalent eher dessen Helfer und Retter.

Eher süß als gruselig

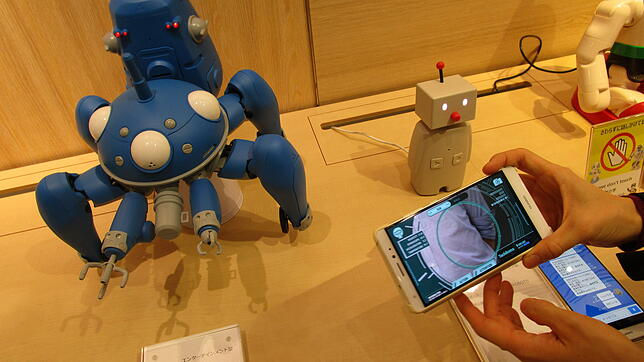

So kommt auch die blaue, spinnenartige Figur namens „Tachikoma“, eher süß als gruselig rüber. Ein kleiner Junge schaut sie sich genau an, während diese ihn durch dessen Getuschel sowie sein Gesicht per Kamera im Bauch erkannt hat. „Hallo, was kann ich für dich tun?“, fragt die Spinne und bewegt die zwei vorderen der acht Beine. Tachikoma, für 170 000 Yen (1300 Euro) zu haben, ist mit seinen Innereien online, kann Handynachrichten empfangen und diese vorlesen. Damit funktioniert er ähnlich wie der Miniroboter Bocco nebenan, der nur 31 000 Yen kostet, wie ein alter Blechkasten designt ist und seinem Träger die Nachrichten aufsagt, die ihm zugeschickt werden. Eltern können damit ihren Kindern Anweisungen oder Erinnerungen schicken, die diese dann hoffentlich nicht genervt ablehnen, sondern interessiert beherzigen. Es ja nicht Mama, sondern der Roboter, der spricht.

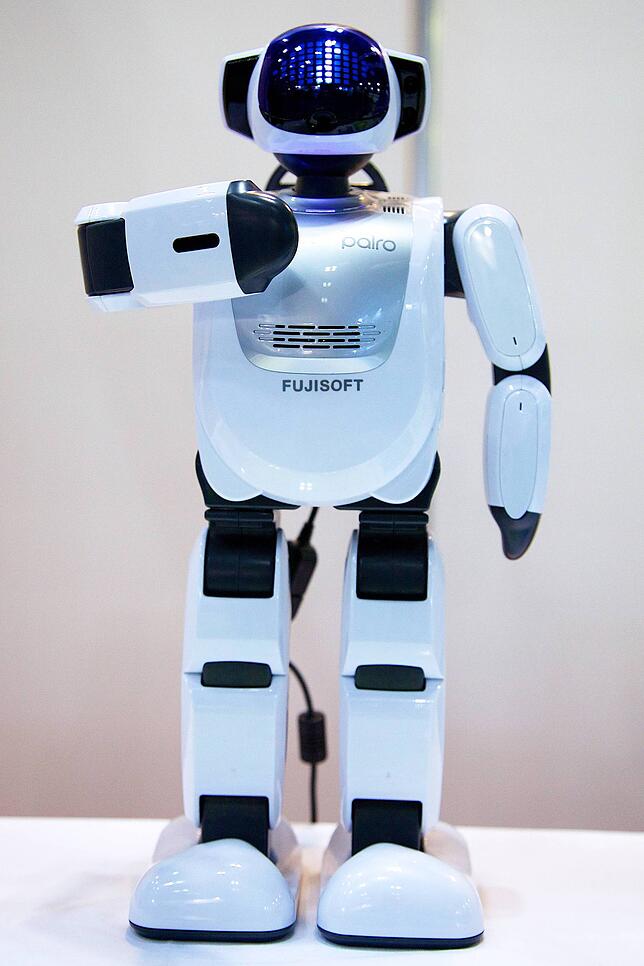

Der Bestseller im Roboter-Kabinett aber ist kein Helfer für die Kleinen. „Palro“ ist für Senioren gedacht. In Japans alternder Gesellschaft leben 35 Millionen, die mindestens 65 Jahre alt sind. Während Angehörige häufig weit entfernt wohnen, halten Roboter manchmal als Ersatzfreunde her. Palro, der wie ein Astronaut aussieht und 320 000 Yen (2500 Euro) kostet, kann über die Nachrichten des Tages informieren und mehrere Fragen des Besitzers beantworten. „Von solchen Robotern könnte man in Zukunft auch Konkurrenzmodelle ins Sortiment aufnehmen“, sagt Rira Iida, die schon auf die nächste Vergrößerung des Geschäftsbereichs wartet.

Mittlerweile hat das Konzept Robotershopping aus Shinjuku den ersten Nachahmer. Takashimayas Filiale in Osaka, Japans zweitgrößter Metropole, hat zuletzt ebenfalls eine Roboter-Abteilung eröffnet, diese aber dreimal so groß ist wie ihr Vorbild in Tokio. Im Angebot ist hier unter anderem das Roboterkissen Quoobo, das sich wie ein Kater an den Besitzer schmiegt und durch bestimmte Streicheleinheiten weicher oder kratziger wird. Braucht kein Mensch? Verkauft sich aber gut, hat Rira Iida gehört. Online wurde ein Video von Quoobo innerhalb von einer Woche nach Verkaufsbeginn über 10 Millionen Mal angesehen. Jetzt soll es zum Bestseller werden. Kostet ja nur 13 000 Yen (rund 100 Euro).