Herr Pörksen, schon während der Pandemie waren Fake News ein großes Thema. Nun scheint man im Internet ständig über Aussagen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu stolpern, von denen man nicht weiß, ob sie der Wahrheit entsprechen. Wie findet man heraus, ob man einer Stimme im Netz vertrauen kann?

Das ist ungeheuer schwer, gleich aus drei Gründen. Erstens fließen auf den großen Plattformen Informationen ganz unterschiedlicher Qualität relativ unterschiedslos zusammen; wir wissen oft nicht: wer spricht mit welchen Motiven? Zweitens gibt es die Möglichkeit der persönlich-privaten Authentizitätsprüfung so gut wie nie. Und drittens werden die Player im Desinformationsgeschäft immer professioneller, technisch versierter.

Ein Beispiel: Kurz nach Kriegsbeginn tauchte auf einer gehackten ukrainischen Nachrichtenwebsite ein sogenanntes Deep-Fake-Video des ukrainischen Präsidenten auf. Er erklärt hier – angeblich – die Kapitulation. Hätte Selenskyj nicht so schnell mit einem Gegenvideo und einer Richtigstellung reagiert, wäre eine solche Videofälschung im Extremfall kriegsentscheidend gewesen.

Also was tun?

Für den Einzelnen heißt die Antwort: Die eigene Skepsis trainieren. Nichts vorschnell weiterleiten und damit verbreiten. Sich nie nur auf eine einzige Quelle verlassen. Und die Information im Feld des seriösen Journalismus und der etablierten Medienmarken prüfen: Wird hier auch in ähnlicher Weise berichtet?

Welche Behauptungen tauchen immer wieder in russischer Propaganda auf? Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele.

Zu Beginn wurde geleugnet, dass überhaupt ein Angriffskrieg geplant sei, man diesen vorbereite. Dann hieß es – beispielsweise im russischen Fernsehen – man helfe den Ukrainern beim Kampf gegen die Nazis, die in ihrem Land vermeintlich immer mächtiger würden.

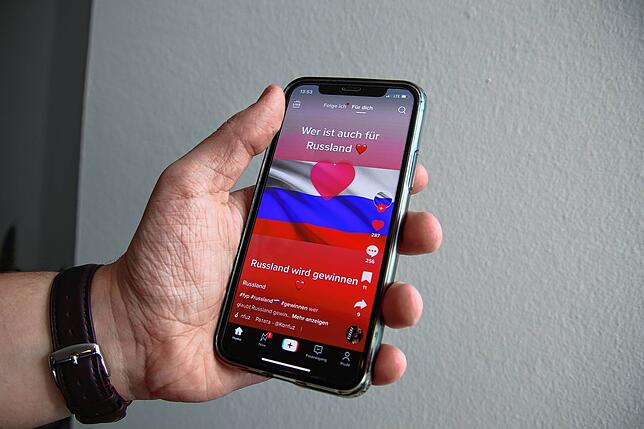

Als die Bilder über die Bombardierung eines Geburtshauses in Mariupol und der blutenden, oft schwer verletzten Schwangeren kursierten, wurde behauptet, hier handele es sich um eine „Inszenierung“ von Schauspielerinnen. Nur mal eine einzige Zahl, um die Dimension der Desinformation zu veranschaulichen: 40 Minuten nach der Installation der TikTok-App sind die oft jüngeren User, so eine aktuelle Studie, das erste Mal mit russischer Propaganda konfrontiert.

Was macht uns so angreifbar für gezielte Desinformation?

Es ist ein Zusammenspiel von moderner Medientechnologie und allgemein menschlicher Psychologie, das verwundbar macht. Wir sehen eine spektakuläre, oft dramatisch klingende Falschnachricht, bekommen sie vielleicht auch über vertraute und private Kanäle – von Freunden und Familienmitgliedern, leiten sie gedankenlos weiter. Schon allein die totale Präsenz spektakulärer, blitzschnell verbreiteter Fakes aus eigentlich unverdächtigen Quellen besitzt dann eine eingebaute Deutungsautorität, frei nach dem Motto: Weil ich die Information überall sehe, muss schon etwas dran sein.

Wie kann eine offene, liberale Gesellschaft auf Desinformation reagieren?

Ich sehe zwei Ansatzpunkte. Zum einen braucht es eine sehr viel entschiedenere Medienbildung in Schulen und Hochschulen. Viel zu oft sind unsere Debatten hierzulande über Medien- und Digitalkompetenzen mutlos und auf floskelhafte Weise technikfasziniert. Finnland ist hier jedoch ermutigendes Beispiel. Hier hat man, noch vor der Annexion der Krim im Jahre 2014, Medienbildung als gesellschaftliche Großaufgabe begriffen und mit der Arbeit begonnen. Hier trainiert man die Quellenanalyse im Unterricht; hier werden – mit sehr guten Erfolgen – Manipulationstechniken und Methoden des Fakt-Checking in den Schulen analysiert.

Zum anderen muss die Desinformationsbekämpfung sehr viel schneller werden. Denn wir leben längst in Zeiten asymmetrischer Wahrheitskriege. Das heißt: Die Fake-Nachricht ist plötzlich dominant, die Widerlegung kommt jedoch viel zu spät und wird dann nachweislich kaum noch registriert, weil sich die Falschnachricht schon im Bewusstsein festgesetzt hat. Kurz und knapp: Es gilt, vor die Welle der Desinformation zu kommen.

Erneut ganz konkret gefragt: Wie könnte das gelingen, vor die Welle an Desinformation zu kommen?

Hier kann man viel von den Ukrainern und aus dem laufenden Geschehen lernen. In der Ukraine wird die Bevölkerung – mitunter täglich – vor gerade erst aufkommenden Fake-Narrativen gewarnt; hier agiert man auf der Basis von Geheimdienstinformationen, Drohnen-Videos, den Recherchen digital vernetzter Schwärme oft äußerst schnell, manchmal nahezu in Echtzeit.

Das Prinzip heißt: weg vom „debunking“, also dem nachträglichen Widerlegen von schon umfassend verbreiteter Desinformation. Und hin zum „prebunking“, der Vorab-Warnung und der Sofort-Entwertung von Falschnachrichten. Das Konzept einer raschen Impfung gegen gerade erst kursierende Fakes funktioniert, dies belegen diverse aktuelle Studien, außerordentlich gut.

Verfolgt eigentlich nur Russland solche gezielten Desinformationsstrategien? Oder praktizieren das auch andere Staaten?

Wir sehen im Falle von Autokratien und Diktaturen im Grunde genommen eine Doppelbewegung: Zunächst – wie im Falle von China, dem Iran, Nord-Korea – den Versuch, einen digitalen eisernen Vorhang zu errichten, also die Informationskontrolle im eigenen Land und im Blick auf die eigene Bevölkerung zu perfektionieren. Russland geht nun auch verstärkt diesen Weg, schaltet Plattformen ab, verschärft die Zensur, verabschiedet sogenannte Anti-Fake-News-Gesetze. Das ist in der Summe ein furchtbares Menschen- und Medienexperiment mit dem Ziel der Abschottung, der informationellen Isolation.

Des Weiteren dringt man jedoch auch in die Netze der liberalen Demokratien ein, setzt Troll-Armeen in Gang, die Andersdenkende niederbrüllen, nutzt Social Bots als Desinformationsschleudern und versucht, die Bevölkerung anderer Länder zu spalten und zu beeinflussen. Gerade dieser Tage hat Jewgenij Prigoschin, ein enger Vertrauter Putins, die wiederholte Einmischung in die US-Wahlen zugegeben. Und weitere, zukünftige Propagandaanstrengungen angekündigt.

In unserer digitalisierten Gesellschaft verfügt jeder über ein digitales Sprachrohr und kann Inhalte weltweit verbreiten. Was halten Sie aktuell für relevanter: Die Chance auf mehr Demokratie durch größere Meinungsvielfalt oder die zunehmende Gefahr der Desinformation?

Eigentlich stimmt beides: Wir erleben – spätestens seit den Pro-Brexit-Kampagnen, den US-Wahlkämpfen, den Attacken auf die Rohingya via Facebook und der Pandemie-Infodemie – eine neuartige Macht der Desinformation. Und wir müssen anerkennen: Die systematische Verschmutzung der Informationskreisläufe destabilisiert Demokratien, sie verleiht Populisten Auftrieb und erschwert das gesellschaftliche Gespräch, den Streit in der Sache.

Aber das ist nur die eine, die dunkle Seite. Andererseits sind wir – und davon profitiere ich als Wissenschaftler an jedem einzelnen Tag – in eine Welt des Informationsreichtums und der Stimmenvielfalt eingetreten. Wunderbar, dass sich nun auch gerade noch marginalisierte Menschen öffentlich zuschalten können.

Wie lautet Ihr Fazit?

Es ist eine Übergangsphase einer laufenden Medienrevolution, die wir aktuell erleben, eine digitale Pubertät mit viel überschießender, fehlgeleiteter Energie, voller Verletzungen und Verwundungen, so scheint mir. Um da herauszufinden braucht es politischen Willen, präzise Kenntnisse und eine energisch umgesetzte Medienbildung auf der Höhe der Zeit.

Beispiele für russische Desinformation

Im Internet tauchen unzählige Falschinformationen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf. Oft ist es schwer herauszufinden, ob ein privater Nutzer oder eine Desinformationskampagne des Kreml dahintersteckt. Gefährlich sind beide Fälle.

- Putins Verehrer fluten TikTok: In welchem Ausmaß die russische Propaganda auch in Deutschland erfolgreich ist, zeigt sich auf absurde Art in Kurzvideos auf der Plattform TikTok. Der Konflikt verlagert sich hier in eine ganz andere Dimension: Ein Video zeigt beispielsweise Bilder russischer Soldaten, unterlegt mit dem Dschinghis-Khan-Hit „Moskau“. Es wurde von Tausenden angesehen. Darunter finden sich Kommentare wie „Like, wer auch für Russland ist“ oder „Putin ist klug und brillant, Ehrenmann“.

- Gefälschte Webseiten deutscher Zeitungen: Die „Süddeutsche Zeitung“, der „Tagesspiegel“, die „Bild“, der „Spiegel“, die „Welt“ – sie alle wurden in diesem Sommer für eine dreiste Desinformationskampagne missbraucht. Es tauchten mehr als 60 gefälschte Webseiten auf, die fast haargenau aussahen wie die Originale. Doch genutzt wurden sie, um Falschinformationen und Hetze gegen die Ukraine zu veröffentlichen, wie das ZDF im August berichtete. Laut eigenen Angaben sperrte der Konzern Meta 2000 Accounts auf Facebook und Instagram, welche die Artikel verbreiteten. „Das ist eine straff durchgedachte, bis zum Ende durchgeführte Propaganda-Aktion“, erklärte Andre Wolf von Mimikama, einem Verein gegen Internetmissbrauch im Interview mit dem ZDF.

- Russlands mediale Lügengewalt: Deutschland wolle Russland ausrauben. Der Westen befürworte einen globalen Konflikt. Ukrainer entführten Kinder aus dem Donbass und verkauften ihre Organe. Das sind nur wenige Beispiele der falschen Darstellungen, die täglich auf russischen Nachrichtenportalen veröffentlicht werden. Diese Inhalte dienen oft als Informationsquelle für Putins Sympathisanten weltweit und werden in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt. Um Falschinformationen in den russischen Medien aufzudecken, führten die Staaten der Europäischen Union im Jahr 2015 die „East StratCom Task Force“ ein. Auf ihrer Internetseite „EuvsDisinfo.eu“ werden falsche Aussagen von Experten umfassend analysiert und widerlegt.

- Fake-Dokumente der Regierung: Im September deckte das Recherchezentrum „Correctiv“ das geheime Vorhaben einer russischen Desinformationskampagne auf, die ukrainische und polnische Regierungsdokumente fälschte. Unter anderem handelte es sich um einen Brief, in dem der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow angeblich verkündete, aus dem Land geflüchtete Männer zurück in die Ukraine zu holen und kämpfen zu lassen. Auf weiteren Telegram Kanälen sorgten bekannte Nutzer wie die 28-jährige Alina Lipp für die rasante Verbreitung der Dokumente. Auch ukrainische Falschnachrichten tauchen im Internet auf, allerdings sind diese aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Folge staatlicher Desinformationskampagnen. (abe)