Inhaltsverzeichnis

TOURISMUS

Knapp vier Millionen Schiffsgäste

Der Bodensee ist ein beliebtes Ausflugsziel. 3,5 bis knapp vier Millionen Menschen fahren jährlich mit den knapp 30 Schiffen der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU). Tendenz bis vor Corona steigend. Die vier Mitgliedsreedereien aus Deutschland, der Schweiz und Vorarlberg organisieren auch seit einem halben Jahrhundert eine Flottensternfahrt, die traditionell zum Auftakt der Saison Ende April stattfindet.

Aufgrund der Wiederöffnung der Grenze zur Schweiz fand im Juni 2020 eine außerordentliche „Sternfahrt unter Freunden“ auf dem Untersee statt.

Ohne Corona: Mehr als 21 Millionen Hotelübernachtungen

All die Gäste müssen auch irgendwo schlafen. 2019 wurden allein in den größeren Hotels mit mindestens zehn Betten rund 21,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Im ersten Corona-Jahr 2020 sank diese Zahl auf unter 13 Millionen, wovon knapp die Hälfte auf Deutschland, je ein Viertel auf die Schweizer Kantone und das Bundesland Vorarlberg in Österreich entfallen, Liechtenstein registriert ein Prozent der Gäste.

220.000 Radfahrer auf dem Bodenseerundweg

Der Bodenseeradweg führt in etwa 260 Kilometern durch drei Länder rund um den Bodensee. Laut Arbeitsgemeinschaft Bodensee-Radweg nutzen ihn um die 220.000 Radfahrer jährlich, was ihn zu einem der beliebtesten Radwegen Europas macht. Je nach Kondition ist die Umrundung an einem Tag möglich, es sind aber auch bis zu acht Einzeletappen vorgesehen.

FLORA UND FAUNA

Hunderttausende Zugvögel und meterlange Fische

Der Bodenseeraum ist ein riesiges Biotop mit unzähligen Tierarten. Allein 412 Vogelarten sind hier heimisch oder verbringen zumindest den Winter am See. Etwa 200.000 Zugvögel nutzen die Gegend als Rastplatz. Hinzu kommen laut Internationaler Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei drei Dutzend Fischarten im Obersee. Zu den bekanntesten zählen Felchen, der Hecht oder Seesaiblinge und -forellen.

Der größte Bewohner des Bodensees ist allerdings ein Raubfisch: der Wels. Mit mitunter mehr als zwei Metern Länge will man diesen Tieren nicht unbedingt im Wasser begegnen. Weil er sich vornehmlich auf dem Grund aufhält, sind die Aussichten darauf aber auch eher gering. welcher bis zu drei Metern lang werden kann. Oft zu Gesicht bekommt man diesen aber nicht, er lebt vornehmlich am Grund des Sees.

HISTORISCHES

Besiedelt seit mehr als 5000 Jahren

Die ersten heute bekannten Siedlungen rund um den Bodensee datieren aus der Jungsteinzeit, ab 3000 v. Chr. Aus der Jungsteinzeit gibt es mehrere Überreste von Pfahlbauten am Schweizer und am deutschen Ufer. Rund 2500 Jahre später siedelten sich Kelten an den Ufern des Bodensees an. Aus dieser Zeit sind noch einige Fluchtburgen erhalten. Bedeutendster keltischer Ort war Brigantio, das heutige Bregenz in Österreich.

Ein See bei Bodman

Vom römischen Geografen Pomponius Mela ist aus dem Jahr 43 n. Chr. eine zweigeteilte Beschreibung des Bodensees als Lacus Venetus und Lacus Acronius bekannt. Heute nimmt man an, dass es sich dabei um den heutigen Obersee und Untersee handelt. Das von den Römern als Brigantium betitelte heutige Bregenz schlägt sich in einer Bezeichnung durch Plinius den Älteren nieder, der den Bodensee als Lacus Brigantinus beschrieb. Bregenz bliebt bedeutendster Ort für die römischen Siedler, die allerdings auch rund um Lindau, in Konstanz (Constantium) oder Arbon (Arbor felix) ansässig waren.

Übrigens: Seinen Namen hat er nicht dem Boden zu verdanken, sondern dem Ort Bodman. Der international als „Konstanzer See“ (Lake of Constance, Lac de Constance, Lago de Constanza, Lago di Costanza) übersetzte See ist also streng genommen der „See bei Bodman“.

DER BODENSEE IN ZAHLEN

Sand und Kies für ein 350 Meter hohes Gebäude

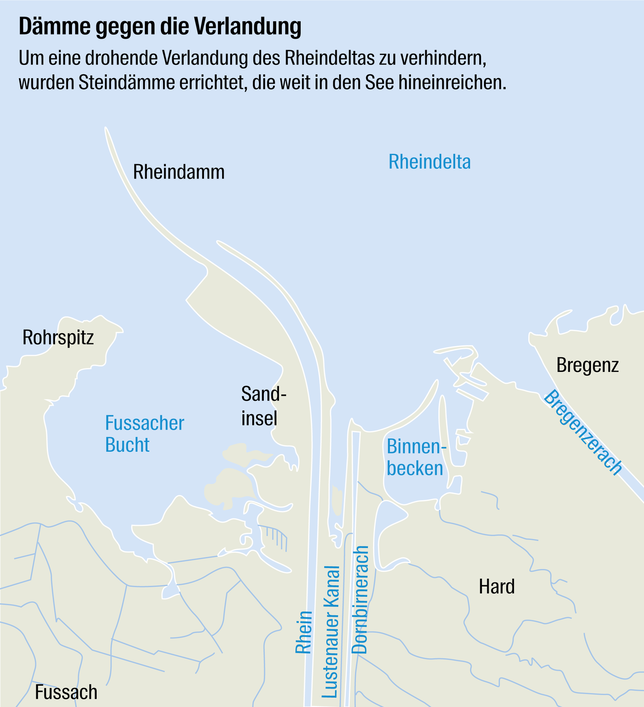

Jedes Jahr transportiert der Rhein rund 2,5 Millionen Kubikmeter Sand und Kies in den Bodensee. Für Baumeister: Damit ließe sich – zumindest theoretisch – ein Hochhaus von rund 350 Metern Höhe und einer Grundfläche eines Fußballfelds am Grund errichten. Würde es an der tiefsten Stelle stehen, würde es trotzdem noch mehr als 100 Meter aus der Oberfläche herausragen. In den See ragende Steindämme am Rheindelta verhindern, dass dieses irgendwann zu Land wird.

Die riesige Badewanne

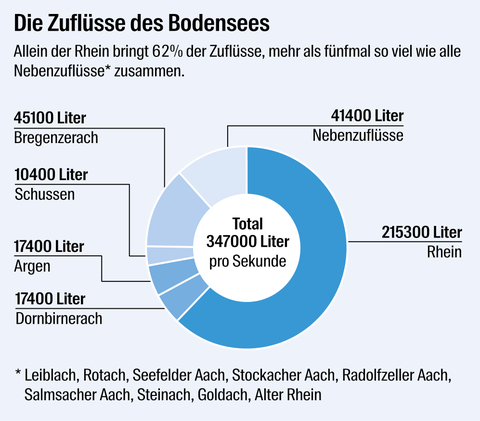

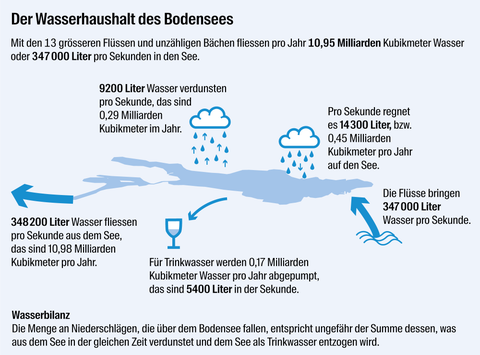

Der Bodensee ist vergleichbar mit einer Badewanne, die von mehreren, unterschiedlich leistungsfähigen Wasserhähnen gefüllt wird, aber über nur einen Abfluss – der Seerhein – verfügt. Der mit Abstand größte dieser Wasserhähne ist der (Alpen)Rhein, der 62 Prozent des Wassers bringt. Im Jahresdurchschnitt sind das 225 Kubikmeter oder 225.000 Liter Wasser pro Sekunde. Daneben gibt es zahlreiche weitere Zuflüsse, wovon die Bregenzer Aach den größten Zufluss nach dem Rhein einnimmt.

Seine tiefste Stelle hat der Bodensee zwischen Friedrichshafen und Uttwil in der Schweiz: 251 Meter geht es hier hinab. Das ist übrigens ungefähr so hoch wie der Aufzug-Testturm in Rottweil oder knapp 100 Meter höher als das Ulmer Münster, der höchste Kirchturm Deutschlands. Insgesamt fasst der Bodensee rund 48,5 km3 Wasser – also 48.500.000.000.000 Liter oder circa 404 Milliarden Badewannen voll.

ZU GUTER LETZT

Wenn der See zufriert

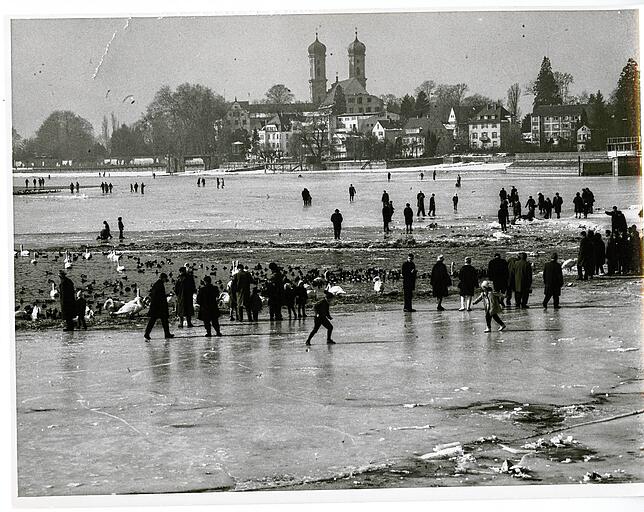

In Deutschland ist von der bodenseealemannischen Seegfrörne, im Schweizerischen Hochalemannisch von der Seegfrörni die Rede. Gemeint ist dasselbe: Das komplette Überfrieren des Bodensees samt Obersees, sodass dieser zu Fuß überquert werden kann. Mindestens teilweise durch Zeitgenossen dokumentiert ist dieses Naturereignis erstmals 1076. Rekonstruktionen gehen aber von drei weiteren zuvor aus: 875, 895 und 1074. So waren es wohl – inklusive der bislang letzten Seegfrörne 1963 – insgesamt 33 bis dato.

Pech für Bregenzer

Die Erdkrümmung ist die Ursache, dass das Konstanzer Ufer aus Bregenz nicht zu sehen ist – auch wenn es oft am Nebel liegen kann.