Erich Miltner ist nicht Arzt geworden, um Leben zu retten. Der Job des Ulmer Rechtsmediziners beginnt, wenn der Sensenmann längst geurteilt hat. Miltners Patienten sind seit Tagen, Wochen, Monaten, manchmal sogar Jahren tot. Sie lagern kühl. Abgeriegelt in verchromten Kühlfächern. Und warten dort auf ihre letzte Untersuchung – die Obduktion.

98 Prozent der Toten schaffen es aber nicht auf den Seziertisch. Das schätzt Reinhard Dettmeyer, Vorsitzender des Berufsverbands Deutscher Rechtsmediziner. Zu wenig – finden viele seiner Kollegen. Ihr Verdacht: Morde werden übersehen.

Nicht, weil die Polizei schlecht ermittelt. Das Problem beginnt bei der Leichenschau. Meistens stellt der Hausarzt fest, ob der Tod auf natürlichem oder unnatürlichem Weg eintrat. Er kennt die gesundheitliche Vergangenheit des Verstorbenen genau und kann am besten bewerten, ob etwa der Herztod plausibel erscheint.

Um Fehler zu vermeiden, muss sich der Arzt bei der Leichenschau an Richtlinien halten. Eine Voraussetzung ist ausreichendes Licht. „Wer nachts zu einem Bauernhof muss, kann da schon Probleme bekommen“, sagt Andreas Freisleder, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Auch die Entkleidung der Leiche und die Untersuchung aller Körperöffnungen sind eigentlich Pflicht.

Soweit die Theorie. Doch „die Leichenschau ist für viele lästig. Da nimmt man es nicht so genau“, urteilt Freisleder. In seiner Rechtsmedizin in Essen liegen regelmäßig „lax ausgefüllte Totenscheine“ auf dem Schreibtisch. Kein Wunder. Die Vergütung ist miserabel. Zwischen 33 und 51 Euro plus Wegegeld bekommt ein Arzt, der den letzten Dienst am Patienten leistet. Kein Anreiz für sorgfältiges Arbeiten.

Auch die Angehörigen können zum Problem werden. „Erklären Sie der Familie mal, dass die Oma in die Rechtsmedizin muss. Es gibt Fälle, da lässt sich der Arzt breitschlagen und gibt ‚natürlicher Tod‘ an“, sagt Freisleder.

Wer trotzdem die Obduktion anordnet, macht sich unbeliebt. Im Dorf spricht es sich schnell herum, wenn es ein Arzt bei der Leichenschau genau nimmt. Häufige Leichenöffnungen bedeuten Patientenverlust.

Vergiftungen und Strangulation sind nur schwer erkennbar

Auch Miltner ist überzeugt: „Die Leichenschau birgt Gefahren.“ Gerade Vergiftungen seien schwer erkennbar. Und bei Strangulation mit weichen Stoffen entstünden manchmal keine Hämatome. „Oder sie wandern vom Hals hinab zur Brust“, sagt Miltner. Wer nicht entkleidet, dem entgeht ein Mord.

Besonders dramatisch: Auch die Polizei soll für die Misere mitverantwortlich sein. Freisleder berichtet exemplarisch von einem Fall aus Niederbayern. Ein Bauer stürzt von einer Treppe. Die Familie ruft den Hausarzt und berichtet, dass der Mann betrunken fiel.

„Wie kann sich der Hausarzt jetzt sicher sein, dass da nicht doch jemand nachgeholfen hat?“, fragt Freisleder. Der Mediziner hat ein mulmiges Gefühl und ruft die Polizei. Er schildert seine Zweifel. Die Beamten stellen sich quer. „Das muss doch wirklich nicht sein, dass wir da groß ermitteln und eine Obduktion anordnen. Nur weil Sie glauben, dass da etwas nicht stimmt?“, soll der Polizist abfällig gesagt haben. Der Arzt resigniert. Er stellt den natürlichen Tod fest. Akte geschlossen.

Ob sich dieser Vorfall genau so ereignete, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren. Ob es ein Einzelfall war oder häufiger vorkommt – dafür gibt es keine belegbaren Zahlen. Was bleibt, sind Zweifel.

Hausärzteverband wehrt sich

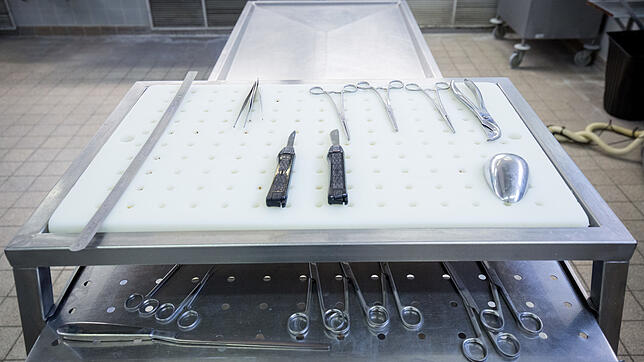

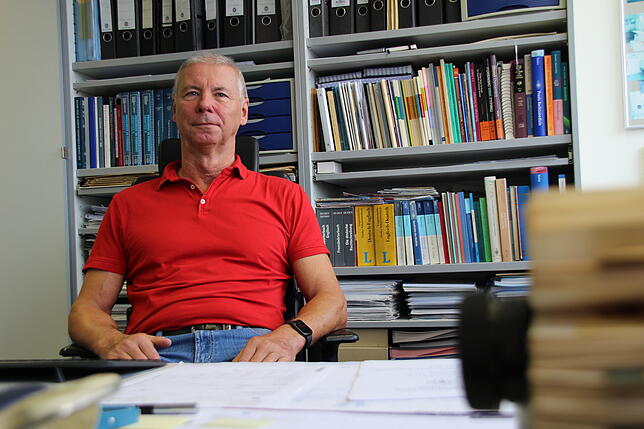

An der Uniklinik Ulm ist Erich Miltner der einzige fest angestellte Mediziner, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft, Leichen obduziert. War es Mord oder Suizid? Welche Waffe wurde benutzt? Wie lange dauerte der Todeskampf? Und was war die Todesursache? Fragen, die der Leichendoktor beantwortet. „Meistens sind Beamte der Kripo dabei“, sagt Miltner. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Spurensuche, die unter die Haut geht.

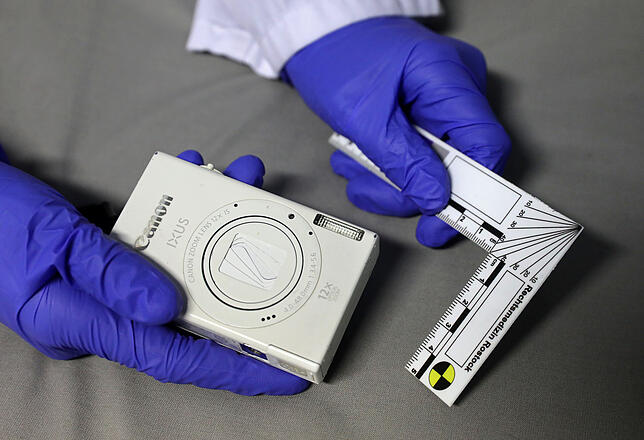

Bevor er den leblosen Körper aufschneidet, kommt die Leiche in die Röhre. Auf den Bildern der Computertomografie wird sichtbar, ob eine Blutung im Körper zum Tod führte.

Danach schiebt der Rechtsmediziner die Leiche in den Sektionssaal. Miltner dokumentiert Größe, Gewicht, Ernährungszustand und Hautfarbe.

Entscheidend sind Totenflecken sowie Ausprägung der Totenstarre. Er achtet auf Hautveränderungen, Narben, Wunden und Verletzungen. „Ich habe Leichen mit über 100 Messerstichen obduziert“, sagt er.

Danach öffnet der Rechtsmediziner Schädel, Brust und Bauch. Er legt Organe frei, durchleuchtet alle Körperöffnungen und schneidet zentral abwärts bis zum Schambein. Blut und Urin werden für mikrobiologische Untersuchungen entnommen.

Dann kommt Andreas Alt ins Spiel. Er ist forensischer Toxikologie. Alt stellt fest, ob die Person zum Todeszeitpunkt unter Einfluss von Drogen stand. „Das kann entscheidend sein“, sagt Alt. Auch potenzielle Täter geraten in sein Visier. „Ich überprüfe, ob jemand Zurechnungsfähig war.“

Sein Büro ist klein. Nicht mehr als 15 Quadratmeter. Die vergilbten Jalousien sind zugezogen. Es wirkt wie ein versteckter Drogenkeller irgendwo in Berlin-Neukölln. In einem Holzregal reiht sich Schnapsflasche an Bierdose.

Dazwischen stehen Hanföl und eine kleine Tüte Hanfsamen aus einem Drogeriemarkt. Auffällig ist die gläserne Bong (Wasserpfeife, die ohne Schlauch geraucht wird) in Totenkopfoptik.

Nein – die Mitarbeiter der Rechtsmedizin betäuben sich nicht, um ihren schaurigen Arbeitsalltag zu vergessen. Täter versuchen mit skurrilen Ausreden eine harte Strafe der Justiz zu umgehen. Beliebt sind Alkohol und Drogenkonsum kurz vor einer Tat.

„Ich prüfe das. Jeder Alkohol und jede Droge wirkt anders und unterschiedlich lang. Deshalb brauchen wir die Substanzen hier“, rechtfertigt sich Alt mit einem Lächeln im Gesicht.

Zurück zur Obduktion: Miltner legt die Organe in den Körper zurück, vernäht die Schnitte und wäscht die Leiche. Seine Erkenntnisse hält er im Obduktionsbericht fest. Dann beurteilt Miltner, wie der Mensch gestorben ist. Meistens hat er Recht. Und die Sprechstunde beim Leichendoktor von Ulm war erfolgreich. Derweil wartet schon der nächste Tote auf seinen Termin.