Wenn Achim Prinz das Klassenzimmer der 9A des Staufer-Gymnasiums in Pfullendorf betritt, hat er seine Hand schon auf sein Smartphone gelegt. Sobald er am Lehrerpult steht, zieht er es aus seiner Hosentasche. Er tippt auf dem Gerät herum. Vor den Augen der ganzen Klasse! Ist Prinz vielleicht ein Smombie, ein Smartphone-süchtiger Lehrer? Nein, im Gegenteil. Der stellvertretende Schulleiter und Mathematiklehrer Achim Prinz ist sogar ein Vorreiter in Sachen Integration von digitalen Medien im Unterricht. Er benutzt das Smartphone, um seinen Schülern eine Mathe-Aufgabe an die Wand zu projezieren.

Ist das bereits der Alltag an deutschen Schulen? Hat das Smartphone überall Einzug in den Unterricht gefunden? Nein! Laut der letzten Jim-Studie („Jugend, Information, Multimedia) ist die digitale Revolution in den Klassenzimmer noch nicht angekommen. In nur 31 Prozent der deutschen Schulen werden sogenannte Whiteboards oder Smartboards (eine Art interaktive Tafel) mindestens einmal die Woche benutzt – Computer sogar nur zu 22 Prozent. Smartphones, Laptops oder Tablets sind noch immer Fremdkörper an Schulen. Ein stabiles Breitbandinternet ist selten, ebenso wie technische Unterstützung vor Ort.

Die neue Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, CSU, räumt Defizite bei der Digitalisierung ein. „Wir waren nicht ehrgeizig genug. Aber das ändert sich jetzt.“ Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, will die Digitalisierung an Deutschlands Schulen mit fünf Milliarden Euro vorantreiben.

Diese Inventionen seien dringend nötig, findet auch Achim Prinz. „Die neuen technischen Möglichkeiten können die Unterrichtsvorbereitung und den Unterricht selbst so viel erleichtern“, erklärt Prinz. Auch Thomas Ettwein, Schulleiter der Staatlichen Feintechnik-Schule und des Technischen Gymnasiums in Villingen-Schwenningen, sagt, dass „bisher von staatlicher Seite zu wenig für die Schulen getan wurde. Das sollte sich am besten schnell ändern.“

Einen ersten Versuch hat das baden-württembergische Kultusministerium mit der digitalen Bildungsplattform „ella“ gewagt. Ella ist eine Schul-Cloud für ganz Baden-Württemberg, auf der Unterrichtsmaterialien hochgeladen und ausgetauscht werden können. Doch kurz vor dem Start wurde bekannt: Die Server, auf denen die Plattform laufen sollte, haben nicht genug Kapazitäten. Der Start musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dieser Fehlstart verärgert Ettwein. „Wir haben uns jetzt selbst geholfen. Seit Kurzen haben wir eine eigene Schul-cloud, auf die jeder Schüler von der Schule aber auch von zu Hause Zugriff hat“, erzählt Ettwein.

Anschluss nicht verpassen

Die Schulen dürfen den digitalen Anschluss nicht verlieren – davon sind laut einer Studie der Vodafone Stiftung 81 Prozent der Deutschen überzeugt. Sie glauben, dass in Zukunft niemand mehr einen guten Arbeitsplatz finden wird, der nicht über „ein grundlegendes Verständnis digitaler Technologien“ verfüge. Auch den Schülern Peter Metzger und Loris Burth aus Pfullendorf, beide 17 Jahre alt, ist das bewusst. Deshalb finden sie die technische Ausstattung am Staufer-Gymnasium „großartig“. „Das macht den Unterricht viel interaktiver. Und dann macht der Unterricht und das Lernen auch mehr Spaß.“, sagt Peter Metzger. „Immerhin kann man über das Smartphone oder einen Laptop schnell einen Erklärfilm von YouTube zeigen“, sagt Loris Burth, „Die Tafel ist fast schon überflüssig. Aber nur fast.“

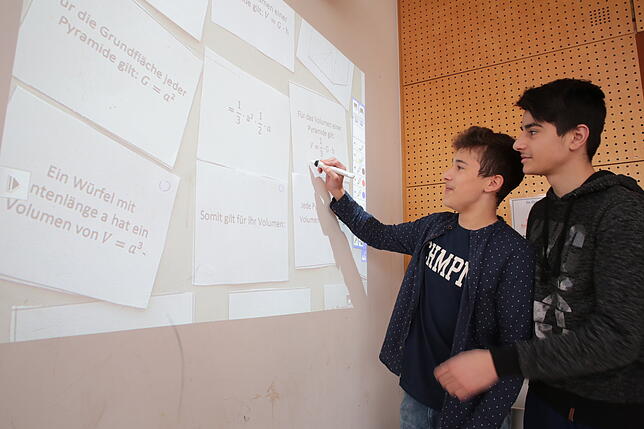

Nicht nur das Handy erleichtert den Unterricht, sagt Referendarin Esther Eberlein, 27 Jahre alt. Sie benutzt auch gerne die Dokumentenkamera (auch Visualizer genannt), die es in jedem Klassenzimmer gibt. Das Gerät sieht aus wie eine Schreibtischlampe. Allerdings ist darin eine Kamera versteckt. Legt man unter die Kamera ein Arbeitspapier, wird dieses Bild über den interaktiven Beamer an die Wand projektiert. Und mit einer Art von Stift können Lehrer und Schüler direkt auf der Wand das Arbeitsblatt bearbeiten – ohne die Wand wirklich zu bemalen. „Ich bin begeistert, dass meine Schule technisch so gut ausgestattet ist. Ich hätte mir das schon zu meiner Schulzeit gewünscht“, sagt Eberlein.

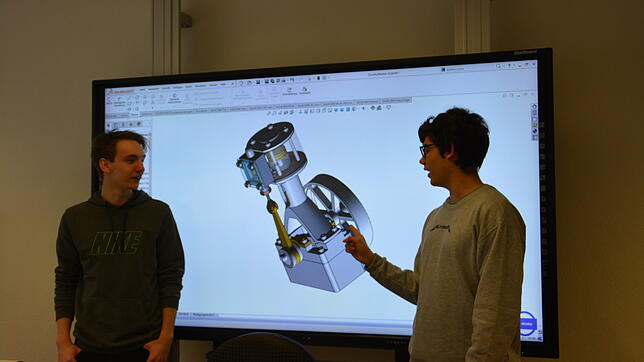

Tageslichtprojektoren, Fernsehwagen und tragbare CD-Spieler – diese Zeiten sind vorbei. Das Lernen wird moderner – zumindest am Staufer-Gymnasium und an der Feintechnik-Schule. An der Schwenninger Schule gibt es sogar Cyberklassenräume. Dort können zum Beispiel Moleküle in 3-D dargestellt werden. Dazu müssen die Schüler einfach VR-Brillen (Virtual Reality) aufsetzen. Schon schwebt im Klassenzimmer ein Wassermolekül. Praktisches Arbeiten lernen die Schüler in der Lernfabrik Industrie 4.0. Dort können die Technik-Schüler an einer hochmodernen Industrieanlage schon mal lernen, wie man die komplexen Maschinen bedient.

Dokumentenkamera, interaktiver Beamer, 3-D-Projektionen, Whiteboard, WLAN – viele Schulen in Deutschland können von dieser Ausstattung nur träumen. Im europäischen Vergleich nimmt die Bundesrepublik eher eine Nachzügler-Position in der Digitalisierung ihrer Schulen ein. Andere Länder wie Dänemark, die Niederlande, Österreich und die Schweiz sind deutlich weiter. Aber nicht nur bei der Ausrüstung hapert es. Auch die Lehrer sind im internationalen Vergleich zurückhaltender im Gebrauch von elektronischen Lehrmitteln. Das bestätigt die ICILS-Studie (International Computer and Information Literacy Study). Viele Lehrer haben Angst, die Technik zu benutzen. Entweder weil sie nicht geübt im Umgang mit Smartphone und Co. sind oder weil sie befürchten, dass die Technik im entscheidenden Moment streikt.

Apps als Vertretungsplan

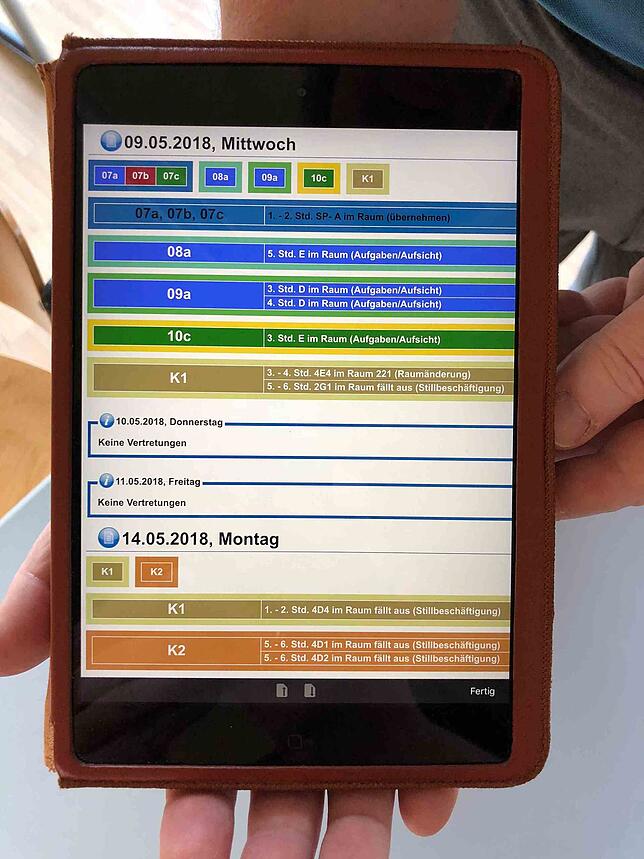

Dieses zögerliche Verhalten kann Schulleiter Ettwein verstehen. „Als wir vor einigen Jahren in der ganzen Schule Bildschirme aufgehängt haben, die den aktuellen Vertretungsplan anzeigen, habe ich gedacht: Das ist die Zukunft“, sagt Ettwein. Acht Jahre später empfindet er diese Technik schon als veraltet. „Jetzt haben wir eine App, welche den aktuellen Vertretungsplan direkt auf dem Smartphone anzeigt“, sagt er und zeigt sein Smartphone vor. Sobald er die App öffnet, erscheint sein Stundenplan mit den Änderungen. Wenn sich zum Beispiel ein Lehrer krankmelde, könne man mit ein paar Klicks ganz einfach einen Vertretungsplan erstellen. Auch die Schüler freuen sich, wie zum Beispiel Andreas Goetz, 17 Jahre alt. Er besucht die elfte Klassen des Technischen Gymnasiums in Schwenningen. „Es ist praktisch, wenn man nur auf sein Smartphone schauen muss und weiß dann gleich, dass Sport ausfällt“, sagt er.

Auch am Staufer-Gymnasium gibt es seit einem Jahr eine entsprechende App, die auch Push-Nachrichten an die jeweiligen Schüler schickt, wenn sich deren Stundenplan ändert. „Die Schüler haben sich diese App gewünscht“, sagt Prinz. Aber einfach einführen, kann man diese Technik nicht ohne Weiteres. Der Datenschutz muss gewährleistet sein, erklärt Prinz. „Warum eine Stunde ausfällt, zum Beispiel weil Lehrer X krank ist, darf das natürlich nicht durch die App bekannt werden“, sagt er.

Aber sind all diese technischen Neuerungen förderlich für den Unterricht? Studien zeigen, dass eine gute digitale Ausstattung an Schulen den Schülern guttut. In Berlin gibt es seit Mai 2012 eine kreidefreie Schule, die ausschließlich über interaktive Whiteboards arbeitet. Dort ist man überzeugt von dem Modell: Studien zeigen, so die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dass die Arbeit mit digitalen Medien an den multimedialen Tafeln zur Steigerung der Motivation im Lernprozess beitrage und Lehrer entlasten könne.

Auch eine Studie der Fachhochschule St. Pölten (Österreich) zeigt, dass Handys im Unterricht die Lernleistung von Schülern verbessern und sich sogar positiv auf das Klassenklima auswirken. Laut Studie bietet das Handy-Lernen vor allem zwei Vorteile: Die Schüler beschäftigen sich aktiver mit dem Stoff und im Klassenverband entstehen neue soziale Gruppen, die zusammen lernen.

Stellt sich nun die Frage: Warum tut sich Deutschland so schwer, seine 40 000 staatlichen Schulen in die digitale Zukunft zu führen? Wenn alle maroden Schulen in Deutschland saniert würden, koste es 34 Milliarden Euro, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Fünf Milliarden Euro für die technische Ausrüstung ist dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wie haben es das Staufer-Gymnasium in Pfullendorf und die Feintechnik-Schule in Villingen-Schwenningen geschafft? In Eigenregie, durch gutes Haushalten, etwas Geld vom Landkreis und viele Spenden, erklärt Thomas Ettwein. Allein 3000 Euro habe man für die Aufrüstung der Steckdosen für drei Klassenzimmer ausgegeben. „Im Schnitt geben wir etwa 50 000 Euro pro Jahr für unsere technische Ausstattung aus“, sagt Ettwein. Auch das Staufer-Gymnasium hat sich durch eigene Rücklagen die digitale Ausstattung erkämpft. „Alles in allem hat die digitale Aufrüstung etwa 35 000 Euro gekostet“ sagt Achim Prinz. Hat sich das gelohnt? „Aber voll!“, sagt er.

Lernen wie in der medialen Steinzeit

Die Digitalisierung der Schulen ist ein wesentlicher Baustein in der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung. Die seit 2016/2017 geltenden Bildungspläne sehen für alle Klassenzimmer leistungsfähige Internetanschlüsse vor. Davon kann an vielen Schulen keine Rede sein.

-

Wie sähe die Ausstattung einer Schule aus, die auf dem digitalen Stand der Zeit ist? Die Basisausstattung in den Multimedia-Empfehlungen von Land und Kommunalen Landesverbänden für Schulen vom Juli 2016 nennt für Unterrichtsräume drei Computer, bei weiterführenden Schulen einen Klassensatz mobiler Geräte sowie pro zehn Lehrkräften zusätzlich einen Computer plus kontinuierlicher Erhöhung dieser Zahlen. Dazu kommen ein oder zwei Computerräume mit jeweils 30 multimedial ausgestatteten Plätzen. Hinzu kommen Breitbandanbindung und WLAN sowie technischer Support. Der Städtetag ging bei seinen Berechnungen 2016 von einmaligen Kosten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro für diese Basisausstattung aus.

-

Was hat es eigentlich mit den fünf Milliarden Euro des Bundes für die Digitalisierung der Schulen auf sich? Die vormalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, CDU, hatte bereits in der vergangenen Legislaturperiode fünf Milliarden Euro für die digitale Medienausstattung der Schulen angekündigt. 650 Millionen Euro davon würden rechnerisch auf Baden-Württemberg entfallen. Diese Unterstützung sieht auch die Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD vor, wobei sich der Betrag für die laufende Legislaturperiode bis 2021 auf 3,5 Milliarden Euro belaufen soll. Geflossen ist aber noch kein einziger Euro. Kultusministerin Eisenmann sagt dazu: „Was die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes angeht, ist die Lage deprimierend. Zur zeitlichen Perspektive kann ich im Moment nichts sagen.“

-

Was sollte die digitale Bildungsplattform ella leisten? Mit ella sollte erstmals landesweit ein digitaler Basisdienst zur Kommunikation und Kooperation für Lehrer und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehören zum Beispiel dienstliche E-Mail-Adressen für alle Lehrkräfte, aber auch Kalenderfunktionen, ein sicherer Cloudspeicher, ein Online-Office-Paket und eine Videokonferenzfunktion. Das Ganze sollte browserbasiert bereit gestellt und damit unabhängig von Endgeräten oder Betriebssystemen genutzt werden können. Zudem sollten mit dem weiteren Ausbau etwa Mediatheken, Bildungsserver und Lernmanagement-Module sowie weitere Elemente integriert werden.

-

Was wird jetzt aus ella? Laut Kultusministerium haben die Projektpartner IT Baden-Württemberg (BITBW) sowie Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zwischenzeitlich einen externen Sachverständigen hinzugezogen, der derzeit die technische Realisierbarkeit prüft. Ein neuer Zeitplan hängt laut Kultusministerium vom Ergebnis der Prüfung ab. Sobald dieses vorliegt, soll ein Vertrag mit einer detaillierten Leistungsbeschreibung mit den Projektpartnern geschlossen werden. Dieser hatte offenbar zunächst gar nicht vorgelegen, obwohl das Kultusministerium bereits 8,7 Millionen Euro für die Entwicklung der Plattform ausgegeben hat. Für ella stehen im Doppelhaushalt 2018/19 weitere 24 Millionen Euro bereit.

-

Was unternimmt das Kultusministerium darüber hinaus? Laut Kultusministerium gibt es viele Projekte – etwa vom Ersatz von Arbeitsblättern durch digitale Dokumente bis zur Neugestaltung des gesamten Unterrichts. Zudem wird in vier wissenschaftlich begleiteten Versuchen der Einsatz von Tablets im Unterricht erprobt. Außerdem werden Lehrerfortbildner geschult, um die Digitalisierung in die Lehrerfortbildung zu integrieren. Landesweit wird an allen weiterführenden Schulen das Fach Informatik eingeführt, der Aufbaukurs Informatik läuft seit diesem Schuljahr bereits an den allgemeinbildenden Gymnasien und startet zum Schuljahr 2018/2019 auch an Haupt-, Werkreal-, Gemeinschafts- und Realschulen. (uba)