Die Mehrheit der Deutschen hatte für die Helden ihrer ersten Demokratiebewegung keine besondere Anhänglichkeit: Nach dem Scheitern der Revolution von 1848/49 wurden die Abzeichen (Kokarden) und Freiheitshüte eilig verbrannt und man sah zu, wie die tapfereren Kämpferinnen und Kämpfer für Freiheit und Gleichheit aus dem Land getrieben wurden.

Mit der Gründung des Deutschen Reiches nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 machte sich Untertanengeist breit und selbst liberale bürgerliche Kreise propagierten nun Anpassung nach oben, wo das preußische Militär den Ton angab.

Aufstände im März: Paris, Berlin, Konstanz

Dabei hatte der „Völkerfrühling“ im Februar 1848 hoffnungsvoll begonnen: Die Franzosen hatten im Februar ihren König Louis-Philippe vom Thron verjagt und eine Republik mit größeren Bürgerrechten gegründet. Diesem Vorbild folgend war es im März überall in Europa zu Aufständen bekommen.

In Berlin schoss das Militär auf das Volk. Danach muss sich König Friedrich Wilhelm IV. vor den Gefallenen verbeugen und politische Reformen bewilligen. Am 13. April wagt der Abgeordnete Friedrich Hecker von Konstanz aus den Marsch auf die badische Hauptstadt Karlsruhe.

Weitreichende Freiheiten im liberalen Musterland

Baden ist damals ein ländlich geprägtes, aber liberales Musterland: Eine Verfassung sichert dem besitzenden Bürgertum weitreichende Freiheiten zu. Doch Landbevölkerung und traditionelles Handwerk leiden Not. Die Regierung gewährt Lockerungen der Zensur und Aufhebung alter feudaler Abgaben. In allen deutschen Ländern hoffen Liberale und Demokraten auf das sogenannte „Vorparlament“ in Frankfurt, das den Weg zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung ebnen soll.

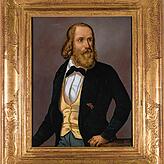

Dem 37-jährigen radikaldemokratischen Abgeordneten und Rechtsanwalt Friedrich Hecker aus Mannheim geht das alles viel zu langsam. Seit 1842 hatte er sich im Landtag für die Pressefreiheit, Reformen der Justiz, des Bildungswesens und der noch mittelalterlich geprägten Wirtschaftsordnung eingesetzt. Bis Anfang 1847 glaubt er an die Chance zur Erneuerung des bestehenden Systems. Noch steht er auf dem Boden der Gesetze. Hecker ist der Star jeder Volksversammlung, denn er spricht die Sprache der einfachen Leute, herzhaft, humorvoll und derb. Überall verheißt er dem Volk mehr Rechte.

Den Sturz der Throne und die Republik fordert er noch nicht, das wäre Hochverrat. Dann aber verabschiedet eine große Bürgerversammlung am 27. Februar in Mannheim die vier bedeutenden Forderungen der Zeit: Pressefreiheit, Schwurgerichte, Volksbewaffnung und nationale Einigung. Nun bekennt sich auch Hecker im Landtag offen zur Republik. Im Plenum ruft er aus: „Kann man es dem Patrioten verargen, wenn er von der absoluten Monarchie bis zur Republik heraufsteigt?“

Heckers bittere Enttäuschung

Seine Abgeordnetenkollegen beschwört er: „Ich sage, wo es gilt, das Vaterland zu retten, muss schnell gehandelt werden, es muss sich eine Versammlung als constituierende Reichsversammlung erklären.“ Doch das Vorparlament in Frankfurt wird zu Heckers bitterster Erfahrung und zum Wendepunkt seines politischen Lebens. Das Gremium, überwiegend gebildet aus Mitgliedern der deutschen Landtage, fürchtet die Dynamik der Ereignisse.

Die Revolution macht noch einmal vor den Thronen Halt: Als Friedrich Hecker Ende März in der Frankfurter Paulskirche appelliert, sie müsse sich revolutionär zum „permanenten Organ des Volkswillens“ erklären, lehnt die monarchietreue Mehrheit angstvoll ab. Als schließlich noch ein „50er-Ausschuss“ zur Vorbereitung der Nationalversammlung gewählt wird, erreichen die profiliertesten republikanischen Oppositionspolitiker, Friedrich Hecker und Gustav Struve, nicht einmal die nötige Stimmenzahl.

Unter dem Eindruck dieser fürchterlichen Niederlage beraten Hecker und Struve mit weiteren Republikanern und dem aus Konstanz angereisten radikaldemokratischen Redakteur der „Seeblätter“, Josef Fickler, was zu tun sei. Noch in Frankfurt sagt Hecker: „Es gilt, in Baden loszuschlagen!“

Er plädiert für einen Sternmarsch mehrerer Kolonnen auf Karlsruhe, mit dem Ziel, dort die Republik auszurufen. Tausende, so glaubt er, werden sich anschließen, mehr noch: Der machtvolle Zug müsse zum Weckruf in andere deutsche Länder und damit zu einer gesamtdeutschen Freiheitsbewegung werden.

Schneegestöber am Oberrhein

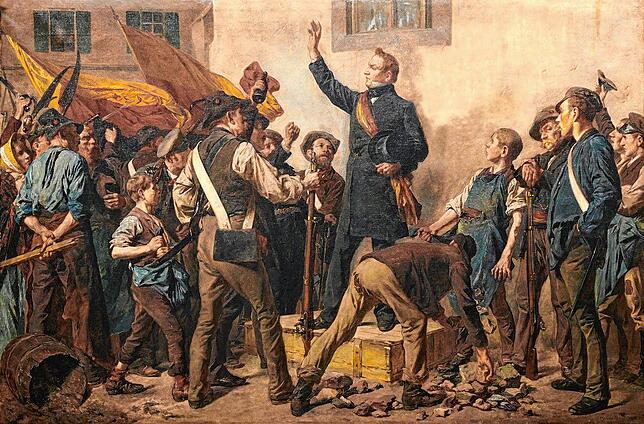

In diesen Tagen verhaftet der konstitutionell-liberale Konstanzer Abgeordnete Karl Mathy auf dem Karlsruher Bahnhof den Redakteur der „Seeblätter“, Josef Fickler, unter dem Verdacht des Hochverrats. Hecker reist an den Bodensee in das stille Konstanz. Die Stimmung dort ist nicht besonders revolutionär, nur seine Arbeiter, arbeitslose Kleinhandwerker und ausgebeutete Textilarbeiterinnen sympathisieren mit dem Umsturz.

Aber Konstanz hat keine Garnison, hier kann ein Freischarenzug ohne militärischen Widerstand starten. Schon trainiert der frühere badische Berufssoldat Franz Sigel die 550 Männer der neuen Bürgerwehr. Hecker verfasst nachts einen Aufruf an das Volk, der keinen Zweifel mehr daran lässt, was die Männer vorhaben: „Sieg oder Tod für die deutsche Republik!“

Die Massen schließen sich nicht an

Doch die Stimmung vor Ort bleibt gedämpft, niemand will eine „republikanische Schilderhebung“ und Blutvergießen. Hecker hätte gewarnt sein und sehen können, dass ihm die erhoffte Massenbasis zu einem erfolgreichen Volksaufstand fehlen würde: Besonnene Liberale aus dem Seekreis raten ihm dringend ab und verweisen auf die bevorstehenden Wahlen zur Deutschen Verfassungsgebenden Nationalversammlung, von der alle gewaltlose Veränderungen auf parlamentarischem Wege erwarten.

Gleichwohl zieht Hecker los: Am 13. April bricht er bei regnerischem Wetter mit nur 53 Entschlossenen zum bewaffneten Marsch auf. Doch statt des erhofften Volksheeres von 50.000 Mann wachsen die drei Kolonnen, die auf getrennten Wegen durch Schneegestöber am Oberrhein und durch den Schwarzwald Richtung Karlsruhe marschieren, nur auf etwa 6000 Kämpfer an.

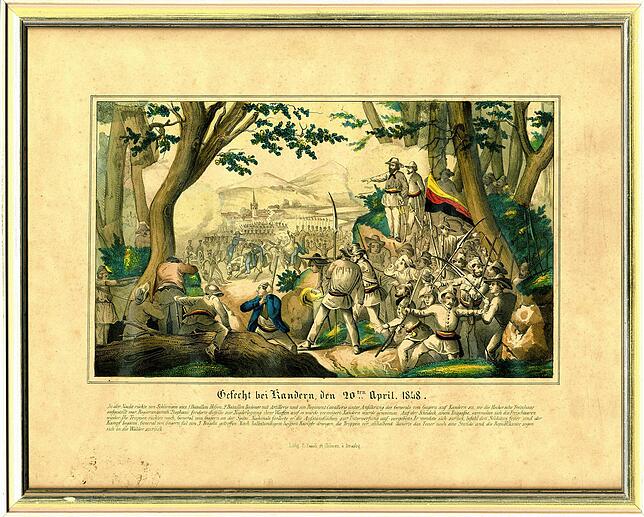

Kurzes Gefecht in Kandern, dann ist Schluss

Das Unternehmen ist schon gescheitert, noch bevor die schlecht bewaffneten und übermüdeten Freischaren am 20. April in Kandern am Scheideck-Pass auf gut ausgebildete hessische und badische Linientruppen stoßen und in einem kurzen Gefecht völlig aufgerieben werden.

Hecker hatte die Bereitschaft der Bevölkerung und der badischen Ortsgemeinden zum Aufstand falsch eingeschätzt. Er selbst entkommt in die Schweiz, von dort in die USA, wo sein neues Leben als erfolgreicher Farmer, Journalist und Oberst im amerikanischen Bürgerkrieg beginnt.

Und dennoch: Nicht nur Hecker scheiterte. Auch die konstitutionellen Liberalen, die auf die Nationalversammlung und eine freiheitliche Reichsverfassung gesetzt hatten, erreichten ihre Ziele am Ende nicht. Friedrich Hecker und seinen Mitkämpfern bleibt das Verdienst, 1848/49 als Erste für die parlamentarische und soziale Demokratie gekämpft zu haben, wie sie 70 Jahre später in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 verwirklicht wird.

Konstanz zeigt ab 17. Mai eine große Ausstellung zu 1848: www.rosgartenmuseum.de