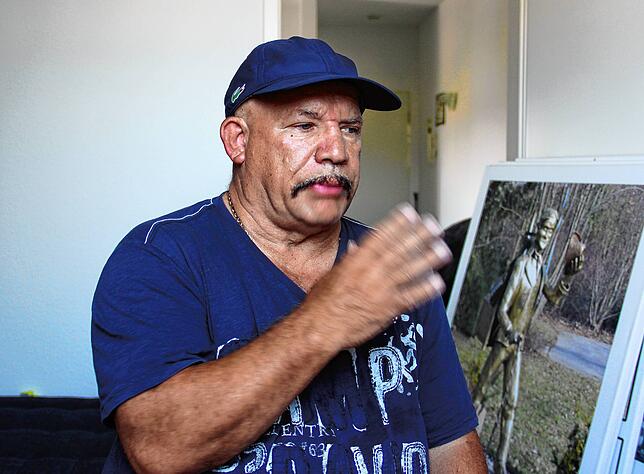

Dieser Mann ist schwer einzuschätzen. Leicht untersetzt und dabei kräftig, blaue Schirmmütze, durchdringend klarer Blick. Der Bart ist fein gestutzt in Breite eines Bleistifts. Der Bart zittert, wenn er redet, und Alexander Flügler redet viel. Er spricht über eine Gruppe von Menschen, von denen die meisten Deutschen gar nicht wissen, dass es sie gibt. Ihm geht es um die Jenischen, denen er selbst angehört.

Die Jenischen wurden früher als Fahrendes Volk verachtet

Sie wurden früher als Fahrendes Volk bezeichnet und verachtet, im Dritten Reich sogar verfolgt – ähnlich wie die Sinti und Roma. Flügler kämpft für sich und seine Leute. Es sei Zeit, dass ihnen endlich Gerechtigkeit geschieht, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Der Mann mit der Boxer-Statur wohnt in Singen in einem geräumigen Haus. Er hat sich heraufgearbeitet und sitzt nun in der Südstadt als Reinigungsunternehmer. Er ist Sprachrohr und Repräsentant dieser dieser Gemeinschaft, die in ganz Mitteleuropa verbreitet ist. „Die Jenischen galten immer als arbeitsscheu“, sagt er, doch stimme das nicht.

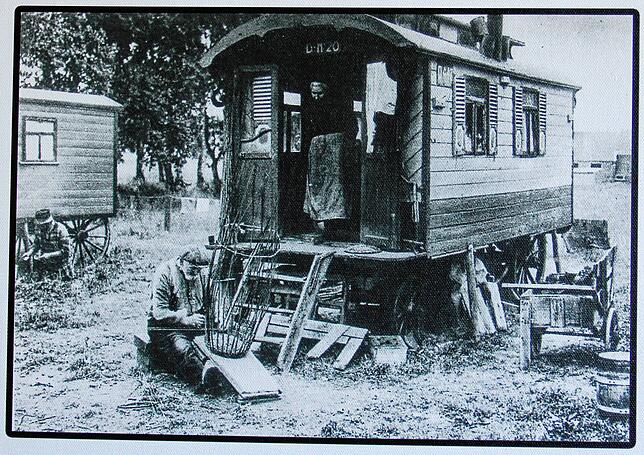

Er selbst war bis zum 19. Lebensjahr unterwegs mit seinen Eltern, „auf der Reis‘“, wie er das nennt. Sie arbeiteten im Kleingewerbe, klapperten als Hausierer die Türen ab. Der Vater sammelte Schrott und karrte ihn zum Großhändler. Andere waren als Kesselflicker tätig, als Scherenschleifer oder reparierten kaputte Schirme. Alles nützliche Tätigkeiten – die Profis des damaligen Recycling.

Im Sommer waren die Jenischen immer auf Achse

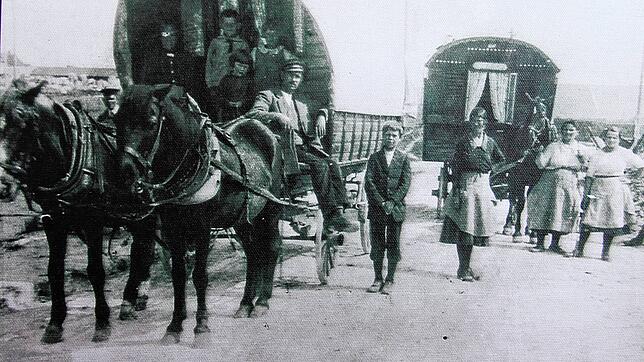

Ebenso wie Sinti und Roma waren die Jenischen von der Mehrheitsbevölkerung geringgeschätzt. Ihnen wurden ungeprüft alle Diebstähle angelastet, die im Dorf passierten. Auf größtes Unverständnis stieß das nomadische Leben. Das Fahrende Volk war im Sommerhalbjahr auf Achse. Sie gehörten keinem Dorf und keinem Stadtviertel an, da sie eine eigene Gemeinschaft bildeten und strikt untereinander heirateten. Von den sesshaften Deutschen wurde das kaum akzeptiert.

Flügler besitzt einen riesigen Vorrat an Dokumenten und Bildern der jenischen Großfamilien. Darauf sieht man ernste und schöne Gesichter. „Die Frauen hatten oft eine leicht braune Hautfarbe“, sagt er. Sie tragen lange Röcke und Kopftücher. Die Männer legen gerne Goldketten an. Auch Flügler zeigt seine funkelnde Kette, die er um den Hals trägt. Männlichkeit geht in Karat.

Den Winter verbrachten die Jenischen dann am Rande größerer Städte – meist in Baracken. Dann mussten die Kinder die ungeliebte Schule besuchen. Flügler hat gerade einmal sechs Jahre die Schulbank gedrückt. Schulische Bildung nahm keinen hohen Stellenwert bei den Jenischen ein.

Wenn sie in den Wintermonaten in den Schulen auftauchten, wurden sie gehänselt. Die Kinder hatten Rückstände.

In Singen entstanden im frühen 20. Jahrhundert luftige Holzhäuser außerhalb vom Zentrum. Das war ein erster großflächiger Versuch, die Jenischen sesshaft zu machen. Einige blieben tatsächlich. Sie ließen sich nieder mit dem Ziel strikter Anpassung. Andere leben bis heute mobil, es ist aber die Minderheit.

Flüglers Frau zum Beispiel wird nie wieder im Wohnwagen schlafen. Das hat sie sich bei der Heirat geschworen und ist seitdem froh, in einem festen Haus mit fließend Wasser und Strom zu wohnen. Auch ihr Mann Alexander will nicht mehr „auf die Reis‘“ gehen, wie er sagt.

Er hat sich emporgearbeitet und ein Reinigungsunternehmen gegründet. Eines bringt er aus seiner Vergangenheit mit: „Ich war mir für keine Arbeit zu schade.“ Seine Leute waren nicht arbeitsscheu, wenn sie von einem Ort zum nächsten zogen. Er erklärt das Phänomen seiner nomadischen Vorfahren ganz einfach: „Das Reisen ist ein Stück Freiheit.“

Alexander Flüglers Tochter lebt in einem Wohnwagen

Er schätzt: Etwa ein Zehntel dieser Minderheit ist tatsächlich noch auf Achse. Seine Tochter lebt in einem Wohnwagen. Insgesamt überwiegt der Trend zur Anpassung, der mit einem festen Wohnsitz und dem Wunsch nach Anerkennung einhergeht, sagt Flügler.

Er fürchtet, dass die Identität der Jenischen auf diese Weise nach und nach verwischt. Deshalb kümmert er sich seit mehr als zwei Jahrzehnten um dieses Erbe. Er sammelt Fotos und Dokumente, die er über die Vorfahren findet. Zusammen mit dem Zentralrat organisiert er Veranstaltungen und Kulturtage. Sein letztes Ziel: „Wir wollen als nationale Minderheit anerkannt werden.“

Die Regierungen in Land und Bund hatten dafür bisher wenig übrig, berichtet er. Bernd Fabritius (CSU), damals Beauftragter der Bundesregierung für nationale Minderheiten, gab den Jenischen einen Korb: Er sprach ihnen ab, dass sie eine solche fest umrissene Minderheit sind, da sie zum Beispiel keine geschlossene Ethnie bilden.

Fabritius gutachtete so: Die Jenischen seien ein „heterogener Teil der Bevölkerung“, der die Kriterien für eine Minderheit nicht erfülle. Zum Beispiel hätten sie keine eigene Sprache. Die Jenischen widersprechen. Flügler zeigt ein Kinderbuch in jenischer Sprache. Das Idiom ähnelt dem Jiddischen.

Umso wichtiger ist deshalb die aktuelle Empfehlung des Europarats: Er legt der Berliner Regierung dringend nahe, den Wunsch des ehemaligen Fahrenden Volkes aufzunehmen und mit ihm in seriöse Gespräche einzutreten. Bisher ist keine Reaktion erfolgt.

Andere Vertreter aus der Politik haben indes ein offenes Ohr für diese Anliegen. „Dorothea Wehinger (Grüne) und Guido Wolff haben sich als einzige namhafte Politiker für uns eingesetzt“, sagt Flügler. Beiden zollt er höchstes Lob, ebenso dem ehemaligen Singener Oberbürgermeister Andreas Renner (CDU).

Singener wünscht sich Status von Sinti und Roma

Alexander Flügler hat einen Traum, den er immer wieder wälzt: Seine Leute und er werden eines fernen Tages denselben Status wie Sinti und Roma genießen. Dann würden die Jenischen ein eigenes Kulturzentrum aufbauen.

Zum Beispiel in Singen, wo sie seit mehr als 300 Jahren den Winter verbringen. Dann erst kann er zur Ruhe kommen. Auch eine finanzielle Wiedergutmachung für die Benachteiligung seiner Volksgruppe bringt er ins Spiel, doch wäre das nicht vorrangig.

Abwegig wäre ein Wiedergutmachen freilich nicht: Die Jenischen gehören ähnlich wie die Sinti und Roma zu jenen Gruppen, die während der NS-Diktatur verfolgt wurden. Die Familien wurden auseinandergerissen. Die Kinder wurden in sogenannte Umerziehungslager gesteckt, die Eltern häufig in die KZ. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Forschung zu diesem Thema bleibt spärlich.

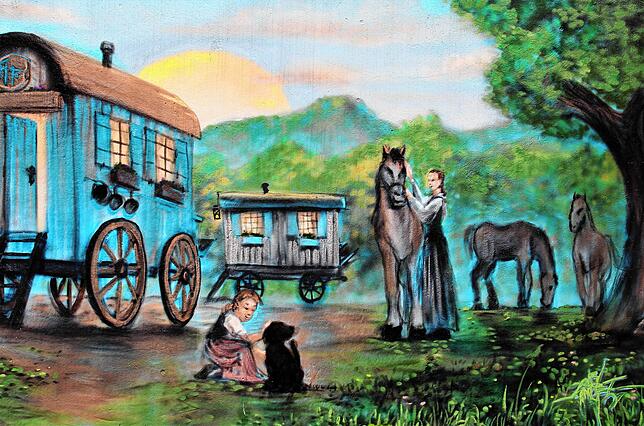

In erster Linie geht es dem rührigen Vorsitzenden um die Bewahrung der eigenen Geschichte. Ein romantisch gefärbtes Wandgemälde an seiner langgestreckten Gartenmauer zeigt diese Geschichte: Menschen mit Hüten sitzen um ein Lagerfeuer und machen Musik, im Hintergrund stehen einfache Holzwagen mit Geschirr, die Kinder spielen im Wald.

Was wie Lagerfeuerromantik wirkt, war Kampf ums Überleben. Die wenigsten Jenischen wollen dorthin zurück, am wenigsten der Unternehmer Flügler, der längst bürgerlich lebt und Löhne bezahlt. Es geht darum, dieses Kapitel vor dem Vergessen zu bewahren.