Mai 2023, eine Ferienwohnung mit Blick auf einen italienischen Bergsee, der Regen prasselt seit Tagen: Es ist ein Morgen, der mit Toms Jähzorn begann. In der Küche schlägt er ein Geschirrtuch auf die Fliesen. Später im Schlafzimmer fliegt Toms Tasche vom Bett. Da stehen sie dicht beieinander. Tom geht auf Sandra zu und stößt sie, heftig. Kein Schlag, glaubt er. Ein Schubser, denkt er in dieser Situation.

Danach ist Sandras Rippe gebrochen und ihre Niere angerissen.

Der Urlaub endet. Die Koffer werden gepackt. Abfahrt. Am nächsten Morgen geht Sandra in Deutschland zum Arzt. Eine Anzeige erstattet sie nicht. Verheimlicht den Vorfall. Tom und Sandra heißen in Wirklichkeit anders. Die Namen wurden geändert.

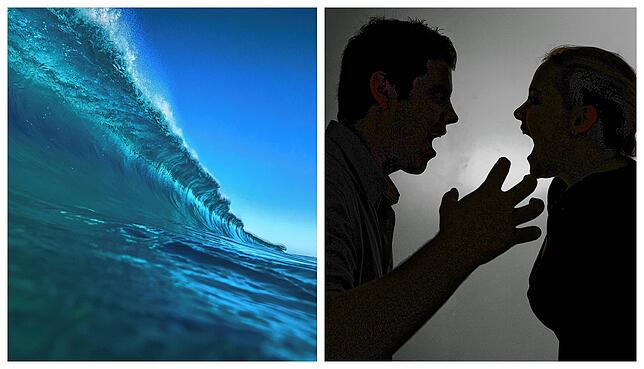

Eine Wohnung irgendwo im Kreis Ravensburg, heute. Wieder prasselt der Regen draußen. In Toms Wohnzimmer hängt ein Bild einer Naturgewalt auf Leinwand. Blau in Schichten, die Spitze der Welle steht, kurz bevor sie bricht. Darunter die Couch. Alles ist makellos.

An den Wänden hängen Fotos der Kinder, mal am Bodensee, mal am Meer. Am Schreibtisch steht eine Bilder-Collage des Paars aus gemeinsamen Reisen, Asien neben Alpen, Schnee neben Sand. Tom ist Anfang fünfzig, das Gesicht schmal, wenig Falten. Seine Stimme ist fest. Er lebt hier viel allein. Aber das war schon vor jenem Tag in Italien so.

Wo gibt es Hilfe?

Tom holte sich Hilfe. Und als er beginnt zu erzählen, wie es dazu kam, fängt er zuerst mit einem anderen Vorfall an. Da war er schon einmal nach einer Party hier in Oberschwaben handgreiflich geworden, ein Vorfall, den er damals als Ausrutscher wegerklärt hatte. Es gab Streit darum, ob man nach Hause läuft oder ein Taxi nimmt. Vorher hätten sie ein paar Gin Tonics gehabt. Da stieß Tom seine Sandra schon einmal weg. Es blieb ohne Folgen.

Als er seine Freundin am See die Rippe brach, gab es nichts mehr zu beschönigen. Tom nennt das, was passiert ist, seitdem so, wie es auch heißt: körperliche Gewalt.

Erschrocken von sich selbst, beginnt Tom wenige Wochen später mit Einzelterminen bei Familientherapeutin Eva Weißer, dann steigt er in die Männergruppe ein. „Kraft.akt“ heißt dieses Angebot, das Weißer gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Schöfer von der Suchtberatung der Caritas leitet. Es ist das einzige Programm zwischen Ravensburg und Konstanz, das sich an Männer richtet, die in Partnerschaften gewalttätig wurden und Verantwortung übernehmen wollen.

Bevor jemand in die Gruppe kommt, stehen fünf Einzelgespräche, dann gilt ein klarer Vertrag: keine Gewalt, pünktlich erscheinen, regelmäßig teilnehmen – wer dreimal fehlt, ist raus. Getragen wird „Kraft.akt“ von Diakonie und Caritas, finanziert vom Landratsamt Ravensburg sowie seit 2023 mit zusätzlichen Plätzen vom Bodenseekreis. Das Ziel: weitere Taten verhindern, Frauen und Kinder schützen.

Die Gruppe beginnt immer gleich. Eine kurze Minute Ankommen: mit einer Tai-Chi-Übung. Danach folgt die Anspannungs-Skala – eine kurze Check-in-Runde. Jeder nennt seine Zahl von 0 bis 100. 0 bedeutet ruhig, 30–70: ansprechbar und handlungsfähig. Ab 70 spricht die Leitung von der roten Zone: Der Kopf schaltet auf Notfallprogramm. Regel: Unter 70 wird gesprochen und eine Lösung gesucht. Ab 70 wird aus der Situation gegangen, Abstand gewonnen und runtergefahren. Erst wenn die Anspannung wieder deutlich unter 70 liegt, wird das Thema verbindlich geklärt, nicht unter den Teppich gekehrt.

In der Runde werden Beschönigungen gestrichen. Nicht „ausgerutscht“, sondern: Jemand hat geschlagen, gewürgt oder geschubst. Danach blicken die Männer zurück auf die vergangene Woche. Wo gab es Anspannung, wo drohte Gewalt? Danach greifen Eva Weißer und Andreas Schöfer Themen wie Gewaltformen, Täterstrategien oder den Gewaltkreislauf auf.

Ein zentrales Element ist die Biografiearbeit, die sie „Gewalt-Anker“ nennen: Die Männer setzen sich zu zweit zusammen und erzählen von den Gewalterfahrungen in ihrem Leben. Einer spricht, einer hört zu. Jede einzelne Gewalterfahrung wird mit einem Klebezettel markiert, sichtbar auf dem Körper. So kehren sie in die Gruppe zurück – und der Zuhörer erzählt. So erfahren die Männer, wie es wirkt, wenn die eigene erlebte Gewalt greifbar wird. Genau das, sagen die Leiter, muten sie sonst ihren Partnerinnen und Kindern zu.

Klartext, keine Beschönigungen

Weißer und Schöfer lassen die Männer ihre Taten nachstellen. Nicht abstrakt, sondern körperlich begreifbar. Einer wählt einen Stellvertreter für sich, einen Stellvertreter für die Partnerin; manchmal steht ein Dritter für das Kind. Dann ordnen sie die Körper im Raum: Wo standst du? Wie sah ihre Haltung aus? Wo war das Kind? Was hast du gedacht, was gefühlt, was hast du in deinem Körper wahrgenommen, was hast du gemacht?

Der Täter richtet den Blick von außen auf die Szene, die er sonst von innen erzählt – und begreift, wie sein Verhalten auf die andere Person wirkt und wo er künftig rechtzeitig aussteigen muss. Im Protokoll dieser Rollenarbeit räumt Weißer Beschönigungen und Rechtfertigungen ab, etwa „ich habe mich nur gewehrt“. In der Gruppe widersprechen sich die Männer, wenn einer abtaucht in Ausreden. Sie präzisieren die Worte, damit man Verantwortung übernimmt. Erst dann lässt sich Verhalten ändern.

Wer sind die Männer?

Tom beginnt im Januar 2024 und bleibt bis Anfang Juli. Zwölf Männer starten, acht schließen ab. Es ist keine Milieugruppe. In der Runde sitzt der Neunzehnjährige neben einem, der Anfang sechzig ist; dazwischen fast jede Lebenslage. Die Spannweite reicht vom Mann mit Bürgergeld bis hin zu gut verdienenden oder leitenden Kräften. Alter, Einkommen, Bildungsweg, all das erklärt wenig. Was sie verbindet, ist die Einsicht, dass sie in Konflikten auf alte, untaugliche Lösungen zurückgreifen.

Auch die Beziehungslagen sind unterschiedlich: Einige leben weiter mit ihrer Partnerin zusammen, andere haben sich getrennt und starten neu, wieder andere haben keinen Kontakt mehr, weil die Frau das so will. In die Gruppe kommen etwa zur Hälfte Männer, die von sich aus Hilfe suchen, oft weil sie fürchten, ihre Beziehung zu verlieren.

Rund ein weiteres Drittel wird über Jugendamt oder Bewährungshilfe vermittelt; selten gibt es gerichtliche Auflagen. Manchmal stellt die Polizei nach einem Einsatz den Kontakt her. Entscheidend für die Aufnahme ist nicht der Weg, sondern ob jemand Verantwortung übernimmt und Veränderung will – die Effekte sind nach Erfahrung der Leitung ähnlich, egal ob freiwillig gekommen oder „geschickt“.

Wer in die Gruppe kommt und wer nicht

Weißer und Schöfer unterscheiden zwei Sorten Männer. Die einen halten Gewalt für ein legitimes Mittel, um zu regeln, wer bestimmt. Planvoll, kühl, mit dem Ziel zu kontrollieren. Diese Gruppe ist deutlich kleiner, nur rund zehn bis zwölf Prozent der Täter seien das. Diese Herren kommen nicht in die Gruppe, sagt Weißer. Mit ihnen arbeite sie nicht im Setting, das auf Einsicht und Veränderung zielt. Die anderen erschrecken vor sich selbst, wenn sie die eigene Tat sehen. Mit ihnen lässt sich arbeiten. Konfrontativ in der Sache, respektvoll in der Haltung.

„Geheilt“ kommt keiner raus

Ihr Erfolg ist schwer in Zahlen zu fassen. In vielen Fällen geht körperliche Gewalt schnell zurück, am Anfang verlagert sie sich nicht selten in Sprache, bis neue Muster greifen. „Geheilt“ geht niemand aus einer Gruppe, sagt Weißer. Es ist wie Joggen: Anfangs hart, dann hilfreich, aber nur, solange man dranbleibt. Die letzte Gruppe von Weißer und Schöfer hat eine Selbsthilfegruppe gegründet.

Die große Kulisse hinter dieser Arbeit ist ernüchternd: 167.865 Menschen sind 2023 in Deutschland als Opfer von Partnerschaftsgewalt registriert worden, knapp vier Fünftel davon Frauen (79,2 Prozent). Das sind Zahlen aus dem Lagebild von Bundeskriminalamt und Bundesinnenministerium.

Auch die Kriminalstatistiken aus der Region belegen: Die Fallzahlen verharren auf hohem Niveau – im Präsidium Ravensburg stiegen die Delikte zuletzt auf 953 im Jahr, im Präsidium Konstanz wurden 1046 Opfer gezählt. Und das ist nur das Hellfeld. Sie zeigen, wie viel Prävention jenseits von Parolen gebraucht wird.

Hilfe für Täter: Bund will Lücke schließen

Die kleine Kulisse in Ravensburg ist fragil. Täterarbeit ist in vielen Kommunen eine Freiwilligkeitsleistung. Wenn kommunale Haushalte eng werden, geraten solche Angebote schnell unter Druck. In Konstanz hat sich ein Berater von Pro Familia um gewalttätige Männer gekümmert. Im Herbst geht er in Ruhestand, und mit ihm das Hilfsangebot. Auch die Träger von Kraft.akt – also Diakonie und Caritas – müssen je mit einer halben Stelle weniger auskommen. An dem Täterarbeits-Projekt Kraft.akt wird aber nicht gespart.

Der Bund will die Lücke schließen. Ein Entwurf zur Änderung des Gewaltschutzgesetzes sieht vor, dass Familiengerichte Gewalttäter verpflichten können, an sozialen Trainingskursen beziehungsweise Anti-Gewalt-Trainings teilzunehmen – genau die Art von Arbeit, die Programme wie Kraft.akt leisten. In Österreich ist das verbindlicher: Wer dort ein Betretungs- oder Annäherungsverbot erhält, muss eine Gewaltpräventionsberatung absolvieren.

Die Welle steht

Im Kreis Ravensburg hat derweil der Regen nachgelassen. Tom blickt auf die Welle an seiner Wand. Er orientiert sich gerade beruflich neu. Eine angespannte Phase.

Die Collage mit den Urlaubsfotos lehnt wieder am Schreibtisch: Alpen, Strand, Bodensee. Er erzählt, dass Urlaube wieder funktionieren, Frankreich zuletzt, eine Radtour ist geplant. Wenn der Ton jetzt kippt, wenn er mit Sandra streitet, misst er die Anspannung, geht in den Flur, atmet, kommt zurück. Egal wie verletzend es bei ihm ankommt. Der Ausstieg ist keine Flucht mehr, sondern eine Entscheidung. Sandra ist bei ihm geblieben. Tom ist nicht mehr handgreiflich geworden. Die Welle steht – sie bricht nicht.