Harald Koneberg ist dieser Tage ein gefragter Mann. Mit weißer Kappe und weißem Kittel – Berufskleidung aller Metzger – steht er vor dem Schlachthof in der Singener Südstadt und holt den Besuch ab. Die Umgebung ist nüchtern. Ein Industriegelände, weiße Halle, Boxen für die Lastwagen, ein halbleerer Parkplatz.

Koneberg bringt Stimmung ins Areal. Er wirbt für eine Branche, die durch die skandalösen Vorgänge beim Schweinebaron Tönnies in Nordrhein-Westfalen ins Gerede geraten ist. „Kommen Sie mal rein“, sagt er zum Reporter und kleidet ihn erst einmal von Kopf bis Fuß ein. Blaue Füßlinge und weiße Haube inklusive.

Der feine und der grobe Unterschied

Koneberg ist von Haus aus Lebensmittel-Ingenieur und kein Metzger. Studiert hat er an der Universität Hohenheim. In diesen Tagen ist der Mann mit den munteren braunen Augen am richtigen Platz. Sein Chef hat ihm die Qualitätssicherung der 30 Schlachthöfe der Emil Färber GmbH (Sitz in Emmendingen) anvertraut.

Qualität – darum geht es in diesen Tagen und Wochen, in denen im Tönnies-Hauptwerk in Rheda-Wiedenbrück die ausländischen Mitarbeiter reihenweise erkranken und wo das Vieh am Fließband geschlachtet wird. Die Vorgänge im Imperium der Schweinehälften fahren der Branche buchstäblich in die Magengrube. Koneberg will solche Zustände verhindern. Der 51-Jährige schaut auf Sauberkeit, er spricht mit den Veterinären, befasst sich mit Tierwohl.

Viele kleine sind besser

Er sitzt viel im Auto. Mehr als 50.000 Kilometer zuckelt er durch deutsche Lande. 30 Schlachthöfe zählen zur Firma Färber. Alle besucht er und schaut in die Kühlhäuser. Die meisten Niederlassungen liegen in Baden-Württemberg, dazu kommen Filialen im Saarland, Hessen und den ostdeutschen Ländern. Hinter der Zahl 30 steckt die Strategie des Unternehmens: besser viele kleine statt wenige große Fleischproduzenten. Das ist der Anti-Tönnies.

In Singen werden pro Woche zwischen 120 und 130 Schweine pro Woche geschlachtet, dazu kommen 12 bis 15 Rinder. Das erscheint viel, ist es aber nicht. Zum Vergleich: Im größten der Tönnies-Betriebe in Rheda-Wiedenbrück erhalten pro Tag 20.000 Sauen den tödlichen Stromstoß. Die Zahlen lassen die Dimension ahnen: Es ist wie David gegen Goliath.

Es begann mit einer Viehhandlung in Villingen

Schlachten und Schlachten sind zweierlei. In die Färber-Höfe in Singen, Villingen oder Waldshut wird nur Vieh aus der Umgebung gebracht. „Es stammt aus einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometer“, sagt Koneberg. Je kürzer die Fahrt zum Schlachten, desto besser für das Tier. Ebenso regional wird es verkauft. Nicht bundesweit in einem Supermarkt in Niedersachsen, sondern in Südbaden.

Die Emil Färber GmbH wurde dereinst in Villingen gegründet. Sie führt eine alte und bedrohte Tradition fort: Geschlachtet wird vor Ort. Metzgereien lassen bei Färber schlachten und beziehen von dort ihre Rinder- und Schweinehälften. Dann verarbeiten sie die Teile zu Speck und Steaks.

„Die Kunden fragen immer häufiger: Wo kommt das Fleisch her?“

Die Metzgerei Hertrich in Singen ist eine davon. Inhaber Thomas Hertrich ist hochzufrieden mit der Arbeit in der Gottlieb-Daimler Straße. Sie gewährleistet Nähe und Nachvollziehbarkeit. Er sagt: „Die Kunden fragen immer häufiger: Wo kommt das Fleisch her?“ Aus Riedheim, Welschingen, Hilzingen, kann er dann antworten. Von Höfen im Hegau, da kann man vorbeilaufen.

Hertrich zählt zu den großen Verkaufstheken in Singen. Früher reichten 20 Familienbetriebe die eigene Lyoner oder Kutteln über den Tresen. Heute sind es gerade noch drei, die ihre Stellung halten. Das hat mit dem Kaufverhalten zu tun, das viele Konsumenten vermehrt zum Billighack im Supermarkt greifen lässt. Dazu kommt: Viele Inhaber finden keinen Nachfolger für die Metzgerei.

Der Schlachthof stand auf der Kippe

Auch der Singener Schlachthof stand kurz vor dem Aus. Bis 2016 gehörte er teils den Hegauer Bauern, teils der städtischen Wohnbaugesellschaft GVV. Als diese in die Insolvenz ging, stand die Einrichtung vor dem Aus. Die Färber Gmbh kaufte die Anteile und hielt den Betrieb aufrecht.

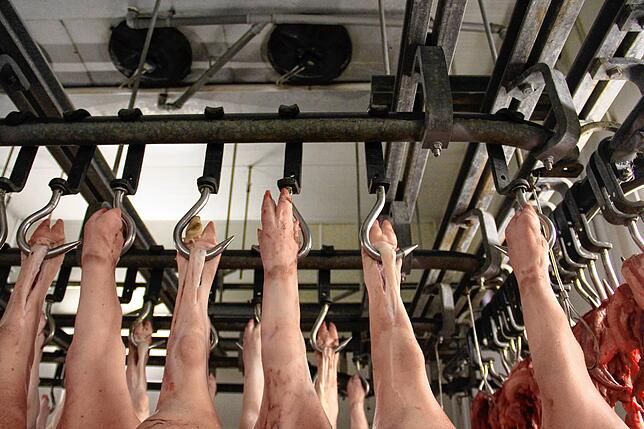

Wenn Koneberg mit weißer Kopfbedeckung durch die dampfenden Säle zieht, ist er stolz. „Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt er. Das Konzept der überschaubaren Einheiten bewähre sich, auch wenn es nur ein bescheidenes Segment abdecken könne. „Wir sind in jedem Kreis vertreten“, sagt er und führt den Besucher zu den Schweinehälften. Immer Montags und Freitags wird geschlachtet. Zwei Tage reichen, um den Bedarf zu decken. Säuberlich hängen die Hälften nebeneinander bei acht Grad über Null.

Hausschlachtungen waren einmal

Die Metzger holen ihre Teile ab. 40 Euro kostet sie das Töten und Ausnehmen eines Schweines. Sie sind auf das regionale Zentrum angewiesen, die Hausschlachtung kommt nicht mehr in Frage. Zu teuer, zu viele Vorschriften.

Mit diesem Pfund kann auch Koneberg wuchern. Gerne führt er durch den Betrieb. Nach dem Auftrieb der Tiere wird am Dienstag saubergemacht. Die Hallen werden mit Hochdruck ausgespritzt. Die Knochensäge wird gereinigt. Über dem Laufsteg für die Tiere hängt noch der Geruch von warmem Blut, von Fell und Schweiß. Kein Ort für zarte Gemüter, die Hölle aller Vegetarier.

„Wir haben keine Werkverträge“

Frage an Herrn Koneberg: Was unterscheidet Sie von Tönnies? Er lächelt unter der weißen Kappe. „Wir haben hier keine Werkverträge“, sagt er. In der Singener Einrichtung arbeiten zehn Männer und Frauen. „Sie übernachten alle zuhause, weil sie hier wohnen“, sagt der Ingenieur. Noch einen Unterschied sieht er: Hier sind ausgebildete Metzger am Werk. Hilfskräfte aus Osteuropa, die schnell angelernt würden, finde man hier nicht. Kein Entbeinen im Akkord.

Das Corona-Tal hat der Betrieb ordentlich überstanden. Der Verkauf von Frischfleisch war stabil, sagt er. „Die Leute haben halt viel gekocht“. Nur die Nachfrage aus der Gastronomie sackte ein. Keine Partys, keine Caterer, kein Schweinebauch und Steak.

Der Obermeister hat immer weniger Kollegen

Metzger in der Region schätzen die kleinen Schlachthäuser. Auch Karl Denzel ist froh, dass er sein gekauftes Vieh in der Nähe verarbeiten kann. Denzel ist Metzgermeister, ehrenamtlich steht er der Metzgerinnung Schwarzwald-Bodensee seit einigen Jahre als Obermeister vor.

40 Kollegen gehören zu diesem großen Bezirk; früher waren es einmal mehr als 200, die das Handwerk ausübten. Für den Chef der Innung ist das noch immer ein Handwerk und keine fabrikmäßige Abfertigung mit Billiglöhnern. Bei ihm hätte das Tönnies-System keine Chance.

Der Verbraucher hat es in der Hand

Denzel sieht die Schuld nicht nur beim Branchenriesen Tönnies. „Der Markt diktiert es“, sagt er. Der Markt, das sind vor allem Verbraucher. Mit Kauf oder Nichtkauf entscheiden sie auch über die Attraktivität des kleinen Schlachthofs. Dessen Überleben ist nicht garantiert. Nur bei anständiger Auslastung werden dort in zehn Jahren noch Schweine und Rinder küchengerecht zerlegt.

Der Ochse ist der König des Tages

Koneberg hat die Führung beendet. Höhepunkt war ein Ochse aus Honstetten (Gemeinde Eigeltingen), dessen Hälften seit einigen Tagen hängen und reifen. Ein Privatmann hat ihn angeliefert und töten lassen. 384 Kilogramm Schlachtgewicht. Der Chef fährt den Fasern entlang und zeigt auf das Filetstück. „Erstklassig“, sagt er.

Später stehen wir auf dem Hof. Herr Koneberg dreht sich eine Zigarette und sucht dann in vielen Taschen nach dem Feuerzeug. Ob er selbst auch Wurst isst? „Aber ja“, meint er und zieht genüsslich am Glimmstängel. Fleisch habe die Ernährung des Menschen schon immer geprägt, sagt er. Der Reporter schält sich aus dem wurstförmigen Schutzanzug. Das weiße Käppi darf er mitnehmen.