„Palmer will 85-Jährige zum Fahrradfahren zwingen und ihnen das Busfahren verbieten“ – wieder einmal steht der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) im Zentrum von Schlagzeilen und Kritik. Warum? Am Wochenende war der „Tübinger Appell“ auf der Corona-Homepage der Stadt veröffentlicht worden.

Er sieht Schutzmaßnahmen für ältere Menschen vor und wird vom DRK und der Universitätsklinik mitunterzeichnet. Tübingen setzt damit neben den Kontaktbeschränkungen als zweite Säule auf den aktiven Schutz älterer Bürger: Mit Schnelltests vor Heimbesuchen, Taxi- statt Busfahrten und einem Einkaufs-Zeitfenster für Senioren am Vormittag.

„Es hat mich vor allem überrascht, dass da so viel Kritik geäußert wurde, ohne sich überhaupt vorher zu informieren. Das meiste davon stimmt ja gar nicht“, sagt Boris Palmer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Ich bekomme jetzt E-Mails, dass es unverschämt sei, die Leute aus dem Bus rauszuwerfen, sie zu zwingen, dass sie Taxi fahren sollen. Dabei haben wir ihnen nur ein Angebot gemacht, sich zum gleichen Preis alleine durch die Stadt fahren zu lassen und sie gebeten, es zu nutzen.“

Störende Ferndiagnosen

Der Appell sei zudem auch getragen von den medizinischen Einrichtungen in der Stadt, vom Gemeinderat und von Kreis- und Stadtseniorenrat. „Wir machen diese durch die Stadt finanzierten Angebote schon seit einiger Zeit. Und dann gibt‘s diese Ferndiagnosen und Vorwürfe, ohne sich mit der Sache zu befassen. Das finde ich schon ein bisschen störend“, sagt Palmer.

Bei der Kontaktverfolgung versagt

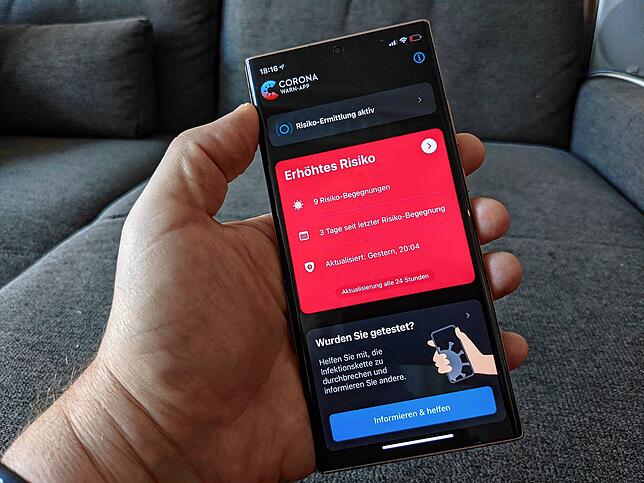

Er hält den Schutz der Risikogruppen vor dem Virus samt wirksamer Datenauswertung zudem für erfolgversprechender bei der Corona-Bekämpfung als pauschale allgemeine Beschränkungen. „Es gibt meiner Meinung nach drei Strategien, die Pandemie zu bekämpfen“, erläutert er seine Sicht. „Die erste sind allgemeine undifferenzierte Schließungen und Kontaktbeschränkungen – das machen wir jetzt zum zweiten Mal. Die Zweite ist die „Protection“, der Schutz von Risikogruppen, wie wir es jetzt in Tübingen mit kommunalen Mitteln machen. Wenn wir das gut machen, werden die Intensivstationen diese Welle gut bewältigen. Und die Dritte, und da sind wir besonders schlecht, ist die elektronische Kontaktverfolgung per Corona-App.“

Südkorea und Taiwan etwa, so Palmer, hätten die Pandemie so fast komplett unter Kontrolle gebracht. „Und bei uns funktioniert der Datenschutz, aber nicht der Virusschutz. Was habe ich davon, wenn ich tot bin, aber meine Daten geschützt sind?“ Für Palmer ist es keine Frage, was das höherrangige Rechtsgut ist: „Die Datenschützerei kostet an dieser Stelle Menschenleben und hat irrsinnige ökonomische Kosten zur Folge. Mit den Daten der Corona-App, auf die die Gesundheitsämter schnell Zugriff haben, hätte man einen Großteil der Neuinfektionen verhindern können“, glaubt Palmer.

Landesweit sind die Gesundheitsämter trotz massiven Personaleinsatzes und Bundeswehr-Unterstützung bei der Kontaktverfolgung überlastet. Auch Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) räumt ein, die Verfolgung der Infektionsketten sei teilweise außer Kontrolle. Palmer überrascht das nicht.

„Würde man mal ehrlich darüber reden, müsste man sich eingestehen, dass die Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter schon vorher zu langsam war. Wir haben die Kontakte zwar ermittelt, aber bis die Quarantäneanordnung raus war, war die Infektionsphase meistens auch schon vorbei“, sagt der Tübinger Oberbürgermeister. „Wir sind schlicht zu langsam. Es wäre so wichtig, endlich Daten darüber zu haben, wo die Infektionen wirklich stattfinden. Das könnte die App leisten. Die weiß, wo die Infektionen sind. Aber sie darf es niemandem sagen.“

Die seit Montag geltenden neuen Beschränkungen, fürchtet der Grünen-Politiker, könnten den derzeitigen starken Infektionsanstieg bestenfalls begrenzen. „Ich fürchte, dass wir Ende November feststellen werden, dass die Gesundheitsämter weiter nicht in der Lage sind, die Kontakte nachzuvollziehen und dass die Diskussionen härter werden, wie lange wir noch allgemeine Kontaktbeschränkungen durchhalten und wer davon betroffen sein soll“, glaubt Palmer. „Das wird noch schwieriger werden. Deshalb verweise ich auf die anderen beiden Säulen, die haben fast keine Nebenwirkungen.“

Kein Verständnis für Gaststätten-Schließung

Erst vergangene Woche hatte sich Boris Palmer als Mitinitiator eines von 35 Rathauschefs aus dem Land unterschriebenen Briefs an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegen die erneute Schließung von Gastronomie- und Kulturbetrieben gewandt. Diese seien mit guten Hygienekonzepten von geringer Bedeutung für das Infektionsgeschehen.

„Wir fragen uns, nach welchen Kriterien die Bereiche ausgewählt wurden, die nun komplett geschlossen werden sollen“, hieß es in dem Schreiben, und weiter: „Es ist für uns nicht ersichtlich, dass durch den Lockdown dieser Bereiche das Tempo der Pandemie ausreichend gebremst werden könnte.“ Kretschmann hatte am Sonntag geantwortet und bei aller Sorge um die Betriebe aber auch Unverständnis dafür geäußert, die von den Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin verabredeten Maßnahmen infrage zu stellen.

Palmer indes fürchtet um die Folgen. „Wenn es länger geht, sehe ich die größte Gefahr an der Seele unserer Städte. Wenn Kultur und Gastronomie sterben, ist es nicht so leicht, jemanden zu finden, der das wieder aufbaut“, so Palmer. Zudem werde der Rückhalt bei den Menschen mit jedem weiteren Tag der Beschränkungen schwächer. „Es wird sehr stark darauf ankommen, dass man nicht mehr Schaden anrichtet als man Nutzen stiftet.“

Und es müsse, fordert Palmer, an den Intensivstationen als Maßstab festgehalten werden. „Wenn die erkennbar nicht überlastet sind, darf man keine neuen Gründe finden, um Maßnahmen zu verlängern.“ Dann, so Palmer, müsse von der Politik eingeräumt werden: „Ja, es wird Infektionen geben, aber solange das Gesundheitssystem standhält, sind Infektionen eben hinzunehmen und ein Risiko wie Verkehrsunfälle oder andere Krankheiten auch.“