Wie verfährt man mit einem Flugzeug, das materiell betrachtet ein Wrack ist, das aber einen einmaligen deutschen Erinnerungsort darstellt und im kollektiven Gedächtnis verankert ist? Diese Frage ist mit dem Umzug der einstigen Lufthansa-Maschine „Landshut“ geklärt. Seit Dienstag stehen die Reste der alten Boeing 737, die im Oktober 1977 von einem palästinensischen Terrorkommando entführt wurde, in der Halle Q am Flughafen von Friedrichshafen. Dort wird sie der Mittelpunkt einer künftigen Ausstellung sein.

Hier wurden früher Motorflugzeuge gewartet

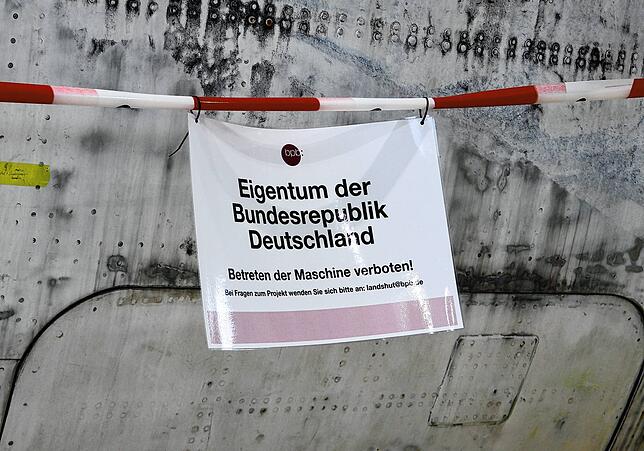

Eine Spezialfirma wickelte den Auftrag routiniert ab und brachte Rumpf, Tragflächen und Leitwerke in kurzer Zeit vom bisherigen Standort im Hangar 44 in die neue Halle, die von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) für ihre künftige Aufgabe vorbereitet wurde.

Ein kleiner Gabelstapler zog den 14,5 Tonnen schweren Rumpf, der seit seiner Ankunft am Bodensee im Herbst 2017 in einer Stahlträgerkonstruktion ruht, in die Halle, in der früher private Motorflugzeuge zur Reparatur geparkt waren.

Mit dem Schlepper rollte Zeitgeschichte an diesen Ort. Mit 82 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern war die „Landshut“ vor 47 Jahren, am 13. Oktober 1977, auf dem Rückflug von Palma de Mallorca nach Frankfurt entführt worden. Das vierköpfige palästinensische Terrorkommando „Martyr Halimeh“ hatte sich des Jets bemächtigt.

Die Bundesrepublik wurde erpresst

Freigepresst werden sollten die Führungsriege der linksextremen Rote-Armee-Fraktion (RAF), die in Stuttgart-Stammheim im Hochsicherheitstrakt saß. Fünf Tage dauerte die Odyssee des Flugzeugs durch den Nahen Osten und die Drangsal für die Geiseln. Flugkapitän Jürgen Schumann wurde erschossen. In Mogadischu stürmten Elite-Polizisten der Grenzschutzgruppe (GSG) 9 die Maschine. Die Befreiung gelang, drei Geiselnehmer starben. Ein ganzes Land atmete auf.

Das Wrack der „Landshut“ steht für dieses Ereignis, der Höhepunkt des sogenannten „Deutschen Herbstes“ 1977. Erzählen kann es diese Geschichte nicht mehr. Denn von der Lufthansa-Maschine geblieben ist nicht mehr als das Aluminium, das jetzt als Rumpf oder als Tragflächen und Leitwerke in der Halle liegt. „Nicht einmal der alte Lack ist noch vorhanden“, sagt Steffen Krautzig, bei der bpb für die Konservierung des Flugzeugs zuständig.

Jetzt steht der Experte zusammen mit weiteren Vertretern der bpb in der kahlen Halle, in der in den kommenden zwei Jahren der „Demokratieraum – die Landshut in Friedrichshafen“ entstehen soll. Der Weg dahin ist noch weit. Der Auftrag für ein Unternehmen, das die Ausstellungsarchitektur umsetzt, muss europaweit ausgeschrieben werden. Das soll laut bpb noch in diesem Jahr passieren – die Zeit eilt. Im kommenden Frühjahr, heißt es, werde dann die Entscheidung über die Vergabe getroffen.

Unterrichtsraum in Sachen wehrhafte Demokratie

Wie dieser „Demokratieraum“ aussehen soll und was dort neben dem „Landshut“-Artefakt gezeigt und erklärt wird, ist noch offen. Fest steht aber: Es soll eine Art begehbaren Seminarraum in Sachen Demokratie-Erziehung geben – mit dem Flugzeug und seiner bewegten Geschichte als rotem Faden. Dieser zog sich weit über das Jahr 1977 hinaus und wirft damit die Frage auf, warum die „Landshut“ als Ort von Terror und Gewalt so lange entsorgt wurde, bis sie schließlich ab 2008 auf einem Flugzeug-Schrottplatz im brasilianischen Fortaleza am Atlantik ihrem totalen Verfall entgegendämmerte.

Auch dieses Schicksal gehört zum Mythos der „Landshut“, die von der Lufthansa schon wenige Wochen nach der Befreiung wieder in Betrieb genommen wurde. Als sei nichts gewesen. Wie der damalige Copilot Jürgen Vietor, der die Maschine nach dem Tod Schumanns in Mogadischu landete, dem SÜDKURIER 2017 erzählte, saß er selbst kurz nach dem Entführungsdrama wieder im Cockpit der Maschine, dessen erblindete Scheiben nun in der Halle zu sehen sind.

Auf einen Flugzeugfriedhof entsorgt

Niemanden kümmerte es, als die Lufthansa den Flieger 1985 verkaufte. Der Träger des Gedächtnisses an das Terror-Jahr 1977 wurde von Airline zu Airline weitergereicht. Erst nachdem private Recherchen unter anderem des SWR-Journalisten Martin Rupps das öffentliche Augenmerk auf das Wrack in Brasilien gelenkt hatten, wurde die Politik aufmerksam.

Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) holte den Flieger im Alleingang für einen Kaufpreis von 20.000 Euro an den Bodensee, wo der frühere Museumchef David Dornier den Veteran als Besuchermagnet einsetzen wollte.

SPD-Politiker Gerster weist auf Reichsbürger-Verschwörung hin

Das soll die Maschine auch jetzt wieder werden. Allerdings wird sie auf ihrer neuen Parkposition für den Umgang mit demokratischen Werten einstehen und helfen, Besuchern und Schülergruppen zu vermitteln, wie gefährdet diese gerade heute wieder sind. Martin Gerster, SPD-Bundestagsabgeordneter und seit Jahren Fürsprech des Landshut-Projekts, verweist auf die militanten Reichsbürger um den Prinzen Reuß, denen gerade der Prozess gemacht wird.

Für den früheren SPD-Landtagsabgeordneten Norbert Zeller steht fest, dass sich an der damaligen Entscheidung von Bundeskanzler Helmut Schmidt für die GSG-9-Befreiungsaktion die Frage festmacht, wie die Demokratie zu ihren Werten steht und wie wehrhaft und konsequent sie diese verteidigen will. Die „Landshut“ als Beispiel für Prinzipientreue und den Mut, einen Gegenschlag einzuleiten, der auch hätte schiefgehen und bei dem viele Geiseln hätten sterben können.

Der Blick wird künftig auch auf die Opfer in der „Landshut“ gelenkt

Auch deren Perspektive, heißt es bei der bpb, soll in der künftigen Ausstellung vorgestellt werden. Die „Operation Feuerzauber“, die der Bonner Sondergesandte Jürgen Wischnewski (“Ben Wisch“) damals mit der somalischen Regierung aushandelte, beendete die Todesängste der Geiseln. Dass viele der traumatisierten Menschen jahrelang um eine Beihilfe für ihre Behandlung ringen musste, wurde erst nach der Rückkehr der „Landshut“ nach Friedrichshafen öffentlich thematisiert.

Der Blick richtet sich nach langem Wegschauen endlich auch auf die Opfer. Die Täter der RAF – Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe, die sich in Stammheim nach der Befreiung der „Landshut“ das Leben nahmen – sind längst zu Figuren der Zeitgeschichte geworden. In Film und Medien wurden sie unsterblich. Das birgt die Gefahr einer falschen Legendenbildung. Die künftige Ausstellung am Bodensee könnte dem entgegenwirken. In zwei Jahren weiß die Öffentlichkeit dazu mehr.