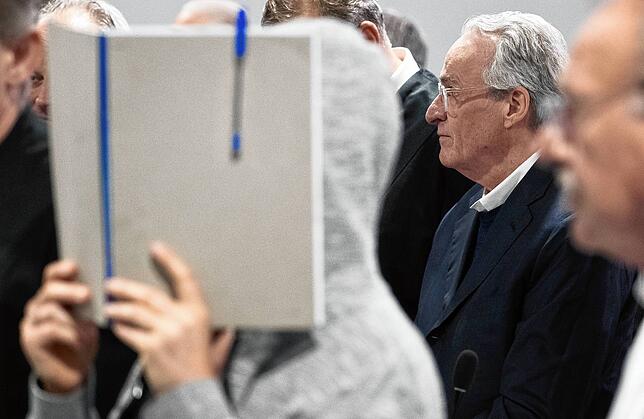

Sie ist die einzige, die ihr Gesicht hinter einer Mappe verbirgt, als sie in den Gerichtssaal geführt wird: Von Johanna Findeisen aus Frickingen im Bodenseekreis sieht man nicht viel, als sie als erste von neun Angeklagten von zwei Justizbeamten am Dienstagmorgen in den Verhandlungssaal und zu ihrem Platz rechts in der ersten von drei Reihen geführt wird, auf denen die Angeklagten und ihre Verteidiger Platz nehmen.

Im Süden von Frankfurt, in einem eigens für den Mammut-Prozess hochgezogenen Hochsicherheits-Verhandlungsgebäude, beginnt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt eines der größten Staatsschutz-Verfahren, das die Bundesrepublik je erlebt hat: der Prozess gegen neun mutmaßliche Verschwörer aus der sogenannten Prinz-Reuß-Gruppe.

Insgesamt 26 Angeklagte

Sie sollen zusammen mit 17 weiteren Angeklagten, die in weiteren Verfahren in Stuttgart und München angeklagt sind, im Zeitraum von Juli 2021 bis zum Auffliegen im Dezember 2022 geplant haben, die Bundesregierung mit militärischer Gewalt zu stürzen und ein eigenes Staatsgebilde zu errichten.

Mitten drin: Johanna Findeisen, der vom Generalbundesanwalt vorgeworfen wird, innerhalb der terroristischen Vereinigung um Heinrich XIII. Prinz Reuß, zu der sie im November 2021 gestoßen sein soll, an mehreren Treffen mit Führungsmitgliedern der Gruppe mitgewirkt zu haben, Geld organisiert und Kontakte zur russischen Föderation gesucht zu haben, um für die Ziele der Vereinigung zu werben.

Der Prozess beginnt mit mehr als einstündigen Verspätung. Der Gesprächsbedarf zwischen Anwälten und Angeklagten unmittelbar vor Verhandlungsbeginn ist noch groß.

Sonst zeigen alle ihr Gesicht

Johanna Elisabeth Findeisen-Juskowiak, so wird sie mit vollem Namen in der Anklage geführt, kommt in einem grauen Kapuzenpullover über einem olivfarbenen T-Shirt-Kleid und Jeans, an den Füßen rote Klettsandalen. Sie hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, will sich nicht fotografieren und aufnehmen lassen. Die anderen Angeklagten folgen einzeln, alle zeigen ihr Gesicht, allen voran die als Rädelsführer angeklagten Heinrich XIII. Prinz Reuß, runde silberne Brille, aufrechte Haltung; und der ehemalige Bundeswehr- und KSK-Offizier Rüdiger von Pescatore.

Findeisen dagegen zieht die Kapuze erst vom Kopf und nimmt die Mappe herunter, als der Pulk der Kameraleute und Fotografen den Verhandlungssaal wieder verlassen hat. Um den Hals trägt sie eine auffallende lange weiße Kette mit einem großen Kreuz.

Die 53-Jährige hat sich sorgfältig frisiert, die am Ansatz jetzt nachgegrauten Haare zurückgebunden, kleine Zöpfe hineingeflochten, die sich in den noch blondierten Pferdeschwanz ziehen. Die Haargummis, die den Pferdeschwanz zusammenhalten, sind schwarz, weiß und rot – die Farben des Deutschen Kaiserreichs. Einfach Zufall? Ein modisches Statement? Oder ein politisches?

Findeisen wirkt entspannt

Jedenfalls wirkt die 53-Jährige entspannt, den Umständen entsprechend geradezu gut gelaunt. Insbesondere mit ihrem Wahlverteidiger Martin Schwab, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Bielefeld, der wie Findeisen auch für die Partei „Die Basis“ kandidiert hatte, wechselt sie immer wieder Worte. Die 53-Jährige lächelt viel, grüßt rundum, lacht mehrmals im Gespräch mit ihren Verteidigern lauthals auf, winkt fröhlich einer Bekannten im Zuschauerraum zu und folgt, so scheint es, interessiert dem Prozedere.

Dieses aber gestaltet sich enorm zäh. Wie schon beim Prozessauftakt in Stuttgart vor zwei Wochen überschütten die Verteidiger – alle Angeklagten haben zwei oder sogar drei Pflichtverteidiger plus Wahlverteidiger zur Seite – das Gericht mit Anträgen, unter anderem zur Ablehnung des Vorsitzenden Richters. Auch der Antrag, die Anklageschrift erst gar nicht zu verlesen, wird gestellt. Er kommt von Findeisens Rechtsbeistand Schwab.

Acht Anträge werden abgelehnt

Mehrmals muss sich der Staatsschutzsenat, Vorsitzender Richter ist Jürgen Bonk, beraten. Hauptvorwurf der Anwälte: Die drei Verfahren in Stuttgart, Frankfurt und München, die alle zusammenhängen, aber getrennt verhandelt werden und in denen es doch im Wesentlichen um die gleichen Rädelsführer geht, machen es für die Verteidigung schlecht möglich, alle Details und Aussagen zu verfolgen. „Insbesondere Prinz Reuß müsste ja bei allen Prozessen zugegen sein“, sagt dessen Anwalt Roman von Alvensleben.

Aber die acht Anträge darauf, die gesamte Verhandlung per Ton und Video aufzuzeichnen, was in einer kommenden Gesetzesänderung auch in Deutschland künftig bei Verfahren von zeitgeschichtlich herausragendem Interesse mit historischem Charakter möglich sein soll, werden abgelehnt.

Findeisen-Anwalt sieht „Missbrauch der Rechtspflege“

Künftige Generationen, so begründet Bonk den Senatsbeschluss unter anderem, dürften sich kaum für diesen Prozess interessieren. Und zudem habe das Wissen um eine Aufzeichnung, so Bonk, Auswirkungen darauf, wie sich die Angeklagten vor Gericht präsentieren würden. Für Findeisen-Anwalt Schwab ist die Absage an die Aufzeichnung ein Skandal. „Wir werden in diesem Verfahren den größten Missbrauch der Rechtspflege in der deutschen Geschichte haben, deshalb wäre eine Aufzeichnung bedeutend“, so Schwab.

Einstweilen aber haben kommende Generationen am ersten Prozesstag nichts verpasst. Denn dieser erschöpft sich neben der Antragsflut in mit einer über zweistündigen Verlesung der 65-seitigen Anklageschrift durch die Bundesanwaltschaft sowie der anschließenden Abfrage, ob sich die Angeklagten im Lauf des Verfahrens zu Person und Sache äußern wollen.

Die meisten Angeklagten wollen ihre Anwälte zur Sache, also zu den sie persönlich betreffenden Anklagepunkten, eine Erklärung verlesen lassen. Auch Schwab hatte für Johanna Findeisen angekündigt, eine Stellungnahme vorzutragen.

Massive Medienbeschimpfung

Überraschend darf der Bielefelder Rechtsprofessor dies am Abend auch noch tun. Sein Vortrag gerät zu einer massiven Medienbeschimpfung wegen einer vermeintlichen Vorverurteilung seiner Mandantin. Schwab hatte indes auf SÜDKURIER-Anfrage vor Prozessbeginn geantwortet, sich nicht äußern zu wollen.

Dennoch nennt er die Prozessberichterstattung über die Reuß-Prozesse eine „Phalanx organisierter Hetze“, den „hiesigen Prozess nichts als Propaganda für eine Kaste, die immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung verliert“. Seine Mandantin komme zwar aus den Reihen der Proteste gegen die Coronamaßnahmen komme, habe aber mit Reichsbürgern nichts am Hut.

Vortrag kippt ins Groteske

Doch spätestens als Schwab dann neben Medienanschuldigungen auch noch eine weitere These in den Raum stellt, kippt der Vortrag des Rechtsprofessors ins Groteske und ins Reich der Verschwörungsschwurbler. Es geht Schwab darum, dass sich die QAnon-Verschwörungstheorien über den angeblichen Missbrauch unzähliger Kinder durch politische Eliten – für deren vergeblichen Nachweis die Reuß-Vereinigung einen hohen sechsstelligen Betrag investierte – vielleicht eines Tages als wahr herausstellen könnten, als Beweis zählt er Kindesmissbrauchsfälle. Johanna Findeisen muss bei diesen Ausführungen sogar lachen.

Vom Vorsitzenden Richter anschließend gefragt, ob sich Findeisen dem Vortrag ihres Verteidigers anschließe, den dieser ja in ihrem Namen gehalten habe, sagt die 53-Jährige: „Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, ich hatte keine Zeit zum Vorbereiten. Ich lasse das jetzt erst mal sacken.“ Sie wolle sich später dazu äußern, sagt sie. „Das war jetzt eine Ausführung von Professor Schwab. Das war nicht mit mir besprochen. Aber er weiß, was er sagt“, verteidigt seine Mandantin ihren Anwalt.

Der Prozess in Frankfurt wird an diesem Donnerstag fortgesetzt.