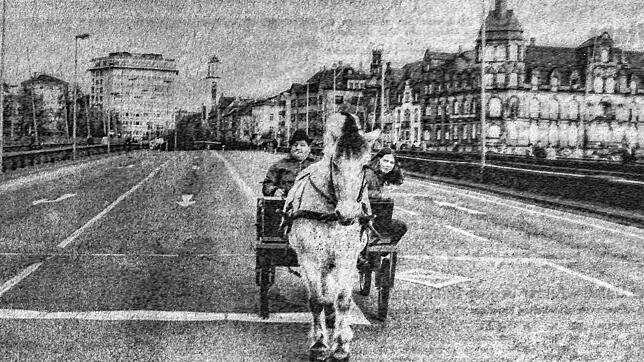

Was passiert, wenn auf Straßen und Autobahnen nur noch ein paar Taxis, Omnibusse und Streifenwagen fahren dürfen? Diese Frage beantworteten die Deutschen am 25. November 1973, mit einer immensen Lust auf motorenfreie Fortbewegung. Endlich gehört uns der Asphalt ganz! Das könnte das Leitmotiv zwischen Kiel und Konstanz gewesen sein. Und nicht nur dort.

Auch in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und der Schweiz standen alle Autos still, weil die Regierungen angesichts der explosionsartigen Verteuerung arabischen Öls den Bürgern ein Haltegebot auferlegt hatten.

Kutschen, Pferde, (Klapp)Räder, Rollschuhe, Kettcars, Kinderroller und Schuhsohlen – die Deutschen eroberten ihre Straßen mit allem, was sie außer Spritschluckern zur Verfügung hatten. Das Straßennetz verwandelte sich stellenweise in ein Volkssport- oder Festgelände.

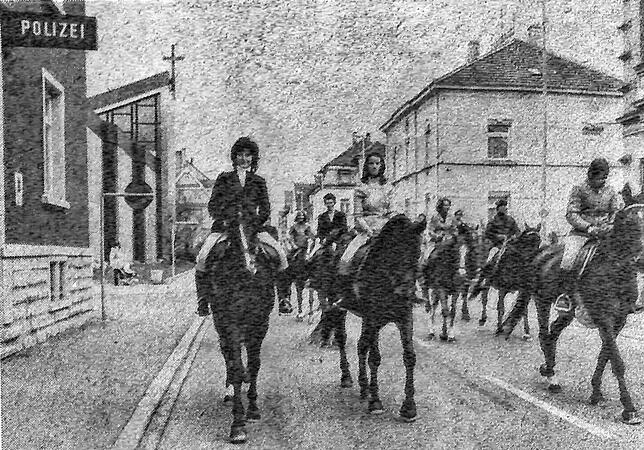

So paradierten Mitglieder des Radolfeller Reitclubs hoch zu Ross durch die Bismarckstraße, vorbei an der damals dort angesiedelten Polizeiwache. „Die Beamten registrierten diese reiterliche Demonstration mit einem Lächeln“, berichtete der SÜDKURIER tags darauf. „Trotz ein PS“ habe man hier nicht eingreifen müssen.

Vier Autofreie Sonntage in der Bundesrepublik

Dennoch war die Polizei an diesem Tag vollauf beschäftigt. Im Kreis Konstanz hatte man 28 Kontrollstellen eingerichtet, an denen die Beamten Autofahrer stoppten, um zu überprüfen, ob sie – etwa als Arzt – eine Ausnahme-Genehmigung dabeihatten. 250 bis 300 Wagen mussten anhalten, für manchen kam es zu einer Anzeige.

So stellten die Polizisten fest, dass eine Hebamme „nicht dienstlich unterwegs“ war, wie der SÜDKURIER schrieb. „In ihrem Wagen saßen noch drei private Mitfahrer“. Mit einer Anzeige, heißt es weiter, habe auch „jener Gastarbeiter zu rechnen, der mit seinem Moped unterwegs war, um nachzuschauen, ob ein Fußballspiel stattfindet“.

Andere Autofahrer waren zwar mit einer Genehmigung unterwegs. Da die fröhlichen Radler und Fußgänger das aber nicht wissen konnten, kam es zu sichtbaren Bekundungen von Unmut, wie etwa bei Stockach. So berichtete ein „recht verstört wirkender Mercedes-Fahrer aus dem Oberland“ an einem Kontrollpunkt in Hindelwangen, „dass man seine Fahrt durch die Dörfer entlang des Bodensees mit erhobenen Fäusten und Schmährufen begleitet habe“, wie im SÜDKURIER zu lesen.

Zum Schimpfen aufgelegt waren auch die Fußgänger in Konstanz. Sie verstanden nicht, warum die Ampelanlagen eingeschaltet blieben und sie bei Rot warten mussten, was sie – an Disziplin damals noch gewohnt – auch taten.

„Ausgesprochen sauer“, wie es heißt, waren auch die Konstanzer Taxifahrer. Die hatten zwar viel zu tun, aber die lukrativen Fahrten in die Schweiz, etwa nach Zürch-Kloten, St. Gallen oder Weinfelden, mussten sie ihren Schweizer Kollegen überlassen. Die waren keinen Beschränkungen unterworfen und durften ihre Kunden an jedes Ziel in Deutschland kutschieren.

„Gastarbeiter blieben stecken“

Aber die Konstanzer Taxileute waren mit ihrem Ärger nicht allein. Da es in Österreich kein Fahrverbot gab, wurde an der Grenze der Reiseverkehr aufgehalten. „Zahlreiche Gastarbeiter aus dem Süden blieben stecken, weil sie mit dem Wagen nicht einreisen durften“, schrieb der SÜDKURIER. Nur wenn Kleinkinder im Auto waren, wurde eine Ausnahme gemacht.

Österreich wiederum wurde für die Wintersportler zum Sehnsuchtsland. Deutsche ließen sich mit dem Taxi in die Skigebiete fahren oder eilten mit den Brettern auf der Schulter zu Fuß dorthin.

Von reichlich kuriosen Szenen, die sich heute nicht mehr unabhängig überprüfen lassen, berichtete die Redaktion auch. So hätten einige Autofahrer aus dem grenznahen Gebiet ihren Wagen zur Grenze geschoben. Angeblich ließen sie erst auf der österreichischen Seite den Motor an.

Dieser Artikel erschien erstmals im November 2023 auf SÜDKURIER Online.