In alten Zeiten hießen die Flugbegleiter noch Stewards. Jürgen Klöckler war ein solcher Steward, der sich in den Maschinen der Lufthansa das Geld fürs Studium verdiente. Einen Flug wird er nie vergessen: LH 400 an Pfingsten 1988 nach New York.

Im Flugzeug lernte er eine Frau kennen, ebenfalls Flugbegleiterin. Eine Romanze in 10.000 Meter Höhe, zwischen Saftwagen und Miniküche, über hohe Sitzlehnen und aufgeregte Fluggäste hinweg. Mit dieser Frau ist Klöckler gut und gerne bis heute verheiratet.

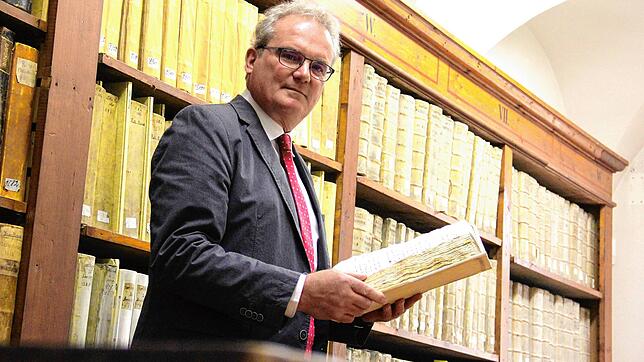

Zum Überflieger ist Klöckler auch im späteren Beruf geworden. Die Höhengastronomie hat er an den Nagel gehängt und das Studium der Geschichte beendet, um es mit einem Doktortitel zu krönen. Die Sprünge, die er inzwischen vollzieht, bewegen sich nicht mehr im Luftraum. Der 58-Jährige amtet als Stadtarchivar in Konstanz.

Das hört sich zunächst nach dem Staub des Bodenpersonals an und ist doch mehr Abenteuer als das Öffnen eines Tetrapaks mit Tomatensaft. Klöckler wirft sich vor allem auf die Zeitgeschichte und damit auf die ebenso wichtige wie leidvolle Ära der Nazi-Diktatur, die er aufhellen hilft.

Wenn er dazu etwas schreibt, hagelt es selten Zustimmung, häufiger sind Proteste in den sogenannten sozialen Medien (in denen Klöckler nicht unterwegs ist). Kurz: Sobald das Dritte Reich ins Spiel kommt, ist es mit der Beschaulichkeit des schreibenden Archivars vorbei. Er wird zur öffentlichen Person.

Ein ehemaliger OB fällt tief

Das wurde am Fall Bruno Helmle klar. Der langjährige (1959–1980) Oberbürgermeister von Konstanz hatte sich einen guten Ruf geschaffen. An seinen Verdiensten gibt es, gab es kaum Zweifel. Und niemand fragte ernsthaft, was der CDU-Mann vor 1945 getan hatte. Klöckler forschte, er suchte die Archive ab, fragte bei Kollegen an, sah Zeitungsartikel durch.

Das Ergebnis erschütterte erst ihn und dann die Stadt: Als Beamter hatte Bruno Helmle seine Stellung in Mannheim ausgenützt, um jüdische Familien zu enteignen. Deren Eigentum hatte er gleich weiterverkauft und sich damit bereichert. Die Enttarnung seiner Machenschaften kam einem Denkmalsturz gleich. Der Alt-OB verlor erst seine demokratische Ehre, dann die Ehrenbürgerwürde. Die Universität beeilte sich 2012, ihm den Titel eines Senators zu nehmen.

Solche Enthüllungen gehen Klöckler nicht leicht von der Hand. Er wurde schon oft beschimpft, anonyme Anrufe erreichten den Archivar. Einmal forderte ihn einer am Telefon auf, er solle sich doch erst um die Vergangenheit von Angela Merkel kümmern. Klöckler bleibt sich treu.

„Es ist wichtig, diese Biografien zu ergründen“, sagt er. „Mich wundert es, dass diese Fakten nicht längst recherchiert sind.“ Schwierig ist die Aufdeckung solcher krummen Lebensläufe auch, weil sie in die Gegenwart reichen. Die Nachkommen leben noch, meist in Baden-Württemberg, oft in derselben Stadt. „Das haben wir nicht gewusst“, hört Klöckler dann immer wieder. „Darüber sprach Vater nie.“

Ein Fasnachter mit Vorleben

Bei einer anderen Biografie war die Fallhöhe nicht so groß, dafür der Nachhall umso lauter. Der Konstanzer Willi Hermann (1907–1977) hatte eher unauffällig gelebt. Als Fasnachter erwarb er sich indes große Verdienste. Seine Lieder wurden gerne gesungen, bei der SWR-Fernsehfasnacht war eines seiner Lieder stets der krönende Abschluss.

Man würde den Ohrwurm bis heute schmettern, wenn Klöckler nicht die Archive durchforstet hätte. Daraus ergab sich 2019 ein ganz anderes, ganz humorfreies Bild: Die Stimmungskanone hatte als NS-Funktionär gedient. Mit völkischer Rede zog er über die Lande. Von diesem Vorleben von Willi Hermann wusste niemand etwas in Konstanz.

Das erfuhr auch die Redaktion des SÜDKURIER, die einen Artikel über den beliebten Mann schrieben wollte und nirgends fündig wurde. Das machte erst recht stutzig. Also wurde bei Jürgen Klöckler angefragt. Wer sonst kann es wissen, wenn nicht ein Archivar? Diese Nachfrage brachte Forschungen in Gang. Sie zog dem Vergessen die Decke weg.

Seitdem sind Hermanns Lieder verpönt. „Wenn der ganze Bodensee ein einzig Weinfass wär‘“, so einer seiner Hits, wird heute offiziell nicht mehr gespielt. „Damals war halb Konstanz gegen mich“, berichtet Klöckler. Er hatte eine Fasnachtsgröße verstoßen.

Sein Vorteil: Er wohnt nicht in der Stadt, sondern ein Dutzend Kilometer entfernt im Hinterland. In Liggeringen auf dem Bodanrück hat er sich mit seiner Frau niedergelassen, dort wuchsen die Kinder auf, dort lebt er als Bürger unter Bürgern, sitzt im Ortschaftsrat und fährt in den Nachbarort, wenn sich die Besitzer alter Traktoren treffen.

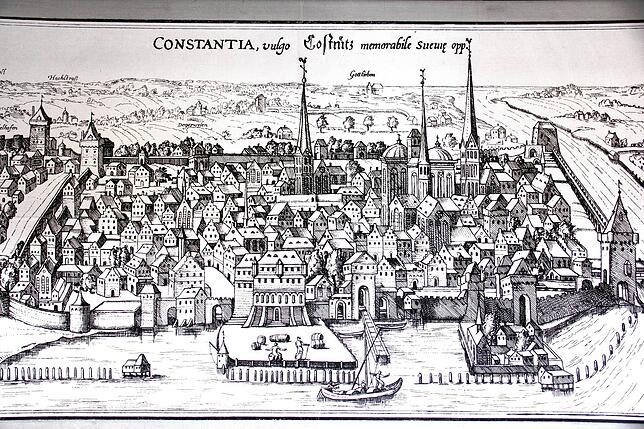

Er hätte es einfacher haben können, wenn er nur die Epoche wechseln würde. Seine Vorgänger, teils berühmte Historiker, widmeten sich überwiegend dem Mittelalter. Archiv und Büro in der ehemaligen Benediktiner-Abtei passen ja dazu. Auch über Staufer kann man vieles schreiben, und die frühen Salier sind noch immer Fundgruben der Forschung. Das tut niemandem weh. Die Entstehung des Herzogtums Schwaben? Eine spannende Geschichte, mit der man freilich keinem auf die Füße tritt, es sei denn der Fußnote eines Kollegen. Konstanz, eine der ältesten Städte des Landes, böte genug Ausweichquartiere für Archivare.

Allein, Klöckler will nicht. „Ich sehe es als meinen Auftrag, gesellschaftlich relevante Dinge zu erforschen“, sagt er. So sehr er die bischöfliche Historie seiner Stadt schätzt und so viele Ratsprotokolle in langen Regalen ruhen – da fehlt ihm der Puls der Zeit, das Dröhnen des 20. Jahrhunderts.

Minister mit strammer Karriere

Diesen Pulsschlag verspürte er auch bei seiner jüngsten Arbeit. Sie greift über den Bodensee hinaus und zielt auf die Geschichte von Baden-Württemberg. Es geht um Karl Schiess (1914–1999), der nach dem Zweiten Weltkrieg eine respektable Karriere hinlegte.

Der Jurist mit CDU-Parteibuch diente als Landrat des damaligen Kreises Überlingen. In den 70er Jahren, dem bewegten Jahrzehnt in der Auseinandersetzung mit der RAF, war er Landesinnenminister. So weit die bekannten Tatsachen.

Doch wo steckte Karl Schiess vor 1945, als es noch keine CDU und keine Bundesrepublik gab? Diesmal war es die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, die den Konstanzer Forscher beauftragte. Klöckler ging an die Arbeit und wunderte sich erst einmal über die leeren Seiten der Vita. „Ich war erstaunt, wie wenig es über ihn gab.“ Also machte er sich an die Arbeit, aktivierte Kontakte, las Dokumente, die ihm aus den Archiven geschickt wurden.

Schon wieder zerbröselte ein Denkmal: Karl Schiess war nicht nur Mitglied der NSDAP, er wirkte auf der Insel Reichenau auch als SA-Scharführer. Das war keine hohe Position; wichtiger sei die Beurteilung von Schiess in seiner Gaupersonalamtsakte als „einsatzbereiter Nationalsozialist“, sagt der Historiker.

Nach dem Krieg verdingte sich Schiess als Waldarbeiter, da er zunächst aus dem öffentlichen Dienst geflogen war. In der Phase der Entnazifizierung wurde er als „minderbelastet“ eingestuft. „Damit steckte er in der Täterkategorie. Er hätte damit nicht mehr Beamter werden können“, sagt Klöckler. Doch findet Schiess einen geschickten Anwalt, der ihn in einem zweiten Verfahren vertritt. Der Mann heißt Hans Filbinger und bringt seinen Schützling durch. Schiess wird ein Gnadenerweis zuteil. Seine Weste ist damit fast rein, er kann in das Beamtentum eintreten.

Ironie der Geschichte: Später beruft derselbe Hans Filbinger, mittlerweile Ministerpräsident, den ehemaligen Mandanten in sein Kabinett. Erst nach der Stammheim-Affäre muss Schiess den Hut nehmen. Dass Filbinger einige Monate darauf selbst wegen seiner Vergangenheit als Marinerichter zurücktreten wird, rundet den Vorgang ab.

Ein Erlass mit Folgen bis heute

Der Fall Schiess birgt viele Facetten, die erst in der Zusammenschau ein schlüssiges Bild ergeben. Als Landesinnenminister setzte er einen Meilenstein: Der sogenannte Schiess-Erlass münzte den Radikalen-Erlass der Bundesregierung auf Baden-Württemberg um. Anwärtern mit extremen politischen Positionen, vor allem stramm Linksdenkende, wurde der öffentliche Dienst verwehrt.

In den 70er und 80er Jahren traf es Hunderte – vom Postboten bis zum Referendar, der Lehrer werden wollte. Sie wurden wegen ihrer Begeisterung für die Ideen von Karl Marx oder Mao abgewiesen. Winfried Kretschmann war in seinen frühen Jahren als Pädagoge selbst davon betroffen.

Auf Grundlage dieses Erlasses hechelten Beamte Hunderte von jungen Lebensläufen durch. Im Lauf der Jahre wurden 700.000 Menschen überprüft – ob Referendare oder aktive Beamte. Was damals niemand wusste: Der Urheber dieses Instruments war in seiner Jugend selbst Mitglied einer extrem radikalen Partei gewesen – der NSDAP.

Ob Schiess nach 1945 dennoch ein Demokrat war? „Ja, das nehme ich ihm ab“, sagt Jürgen Klöckler. „Menschen können sich, sie dürfen sich verändern.“ Und er? „Ich würde alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe.“