Wer löste im November 1918 die Revolution in Deutschland aus? Die Antwort ist verblüffend. Es waren nämlich nicht – wie man annehmen könnte – Industriearbeiter, hungernde und darbende Einwohner der Städte, abgekämpfte Soldaten in verschlammten Schützengräben oder gar Intellektuelle. Vielmehr standen Matrosen der Kaiserlichen Kriegsmarine in Kiel an der Spitze des Umbruchs.

Kaisers Schützlinge machen Revolution

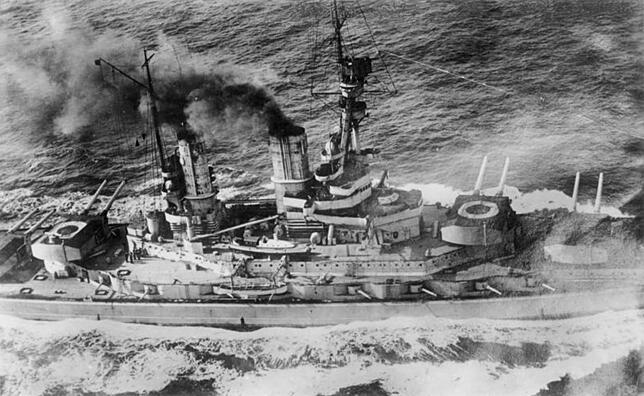

Es waren also Leute jener von Wilhelm II. gepäppelten Streitmacht, die den ganzen Krieg über, vier Jahre lang, meist untätig in den Flottenbasen vor sich hingedümpelt war. Man fürchtete die Übermacht der britischen Grand Fleet und wollte nichts riskieren.

Die Kieler Matrosen wollten ursprünglich nicht Revolution machen, sondern Kameraden aus Arrestzellen holen. Was war passiert? Die deutsche Admiralität wollte – obwohl der Krieg seit Oktober verloren war – die Hochseeflotte nochmals gegen den Feind, die Briten, und damit in den Untergang schicken.

"Rädelsführer" in der Arrestzelle

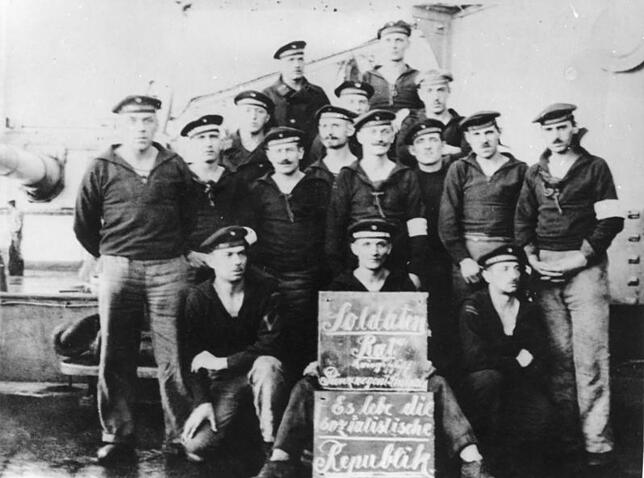

An Bord einiger Schlachtschiffe und Kreuzer kam es auf der Kieler Mole zu Meutereien, die "Rädelsführer" wurden inhaftiert. Dann ging alles sehr schnell. Die Matrosen gehorchten den Offizieren nicht mehr und bildeten "Soldatenräte". Eine wichtige Forderung: Kaiser Wilhelms II., einst Schirmherr der Flotte und jetzt Repräsentant einer Kriegspolitik, die abgewirtschaftet hatte, sollte gehen.

Aber das reichte den Matrosen nicht, sie wollten Politik machen. Das hieß für sie: Die Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts – und zwar auch für Frauen. Die durften im Kaiserreich nicht wählen (im Königreich England übrigens auch nicht). Eine parlamentarische Demokratie sollte die Monarchie ablösen.

Matrosen werden Sozialisten

Diese Ziele meinten die Matrosen am ehesten mit den Linksparteien erreichen zu können – der SPD und der USPD, die sich 1917 im Streit von der SPD getrennt hatte und sich "Unabhängige SPD" genannt hatte. "Es lebe die sozialistische Republik" stand daher auf einem Schild des Soldatenrats des mit mehr als 1000 Mann besetzten Linienschiffs "Prinz Luitpold" am 3. November 1918.

In den Schulbüchern steht heute, die Revolution habe von Kiel auf die Flotte in Wilhelmshaven übergegriffen und dann am 9. November Berlin erreicht. Das stimmt nur bedingt. Vielmehr war die Revolution schon vorher tief in Süden Deutschlands präsent – am spektakulärsten in der schönen Residenzstadt München, wo man in der Nacht vom 7. auf den 8. November den "Freien Volksstaat Bayern" ausrief.

Nachdem am 4. November in Stuttgart der Generalstreik ausgerufen worden war, wählten auch die Rüstungsarbeiter in Friedrichshafen am 5. November einen Arbeiter- und Soldatenrat (ASR), einen der ersten im Reich! Schon am 24. und am 26. Oktober hatten Demonstranten vor dem Rathaus in Friedrichshafen Frieden gefordert, dann die Republik – und dann den Sozialismus.

Unter Sozialismus verstanden aber nicht alle dasselbe. Viele Arbeiter- und Soldatenräte – auch in Württemberg und Baden – distanzierten sich von einem Sozialismus, wenn damit Enteignung und Kollektivierung gemeint war. Den Räte-Kommunismus, wie ihn zu dieser Zeit die Bolschewiken in Russland mit Gewalt im Bürgerkrieg durchsetzten, wollte man nicht haben.

Räte sorgen für "Ruhe und Ordnung"

Die Räte versprachen, das Privateigentum nicht anzutasten, die Versorgung mit Lebensmitteln am Laufen zu halten und vor allem für "Ruhe und Ordnung" zu sorgen. Dafür stand der gelernte Heidelberger Sattler Friedrich Ebert, der am 9. November in Berlin die Regierungsgeschäfte übernahm – als erster Reichskanzler mit SPD-Parteibuch.

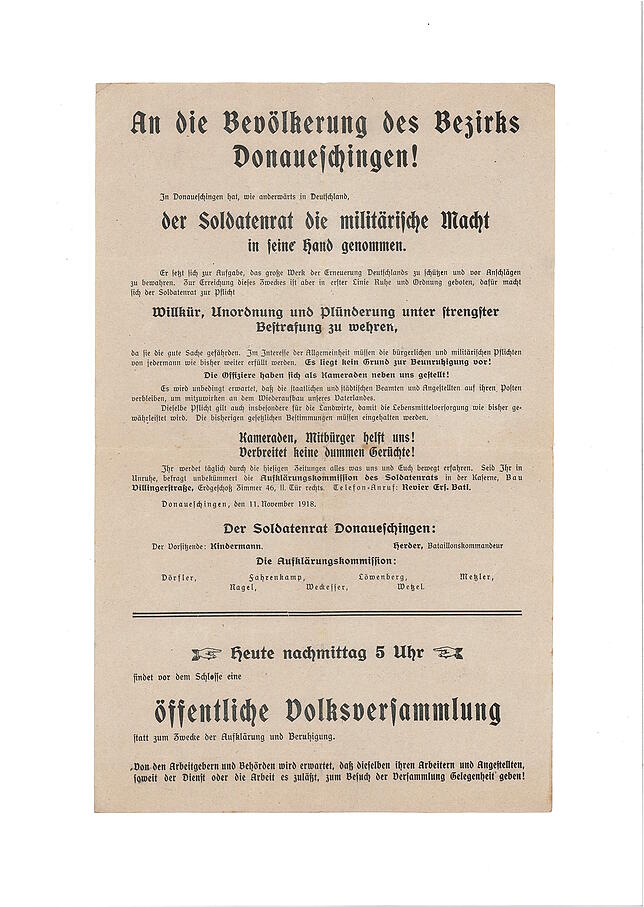

Die meisten Leute, die in Südbaden den Arbeiter- und Soldatenräten angehörten, standen der SPD nahe, die nach der Trennung von der USPD auch MSPD – für "Mehrheits"-SPD – genannt wurde. Die meisten Räte waren im November 1918 aber nicht an Parteiarbeit interessiert, sondern verstanden sich in erster Linie als Ordnungsfaktor mit Polizeifunktion, der aufpasste, dass die Revolution nicht aus dem Ruder lief. Das zeigt ein Flugblatt des Donaueschinger Soldatenrats vom 11. November:

| Bild: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv

Der Soldatenrat warnt darauf alle, die eine Auflösung der Ordnung wittern. Er macht sich "zur Pflicht, Willkür, Unordnung und Plünderung unter strengster Bestrafung zu wehren, da sie die gute Sache gefährden". Daher seien die "bürgerlichen und militärischen Pflichten" weiter zu erfüllen. Betont wird, dass die staatlichen und städtischen Beamten weiter auf ihrem Posten bleiben, um am "Wiederaufbau des Vaterlandes" mitzuwirken.

Rathäuser arbeiten weiter wie bisher

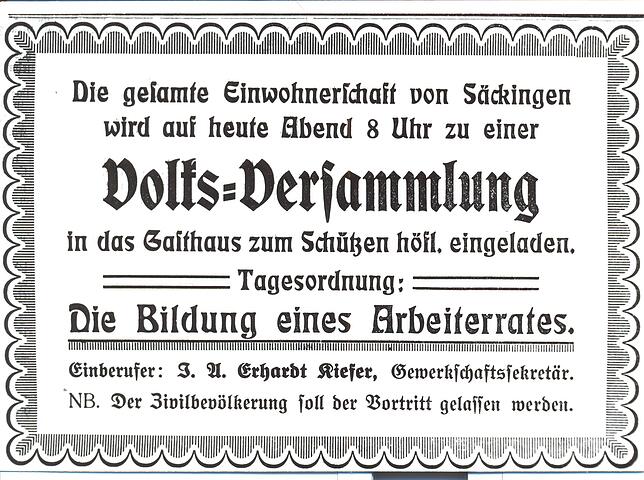

So war es überall: Neben den Räten taten die Stadtverwaltungen in Südbaden Dienst wie bisher. Auf manchen Rathäusern – wie in Konstanz – wehte zwar kurz eine rote Fahne, doch sie verschwand schnell wieder. So wie in Donaueschingen "zum Zwecke der Aufklärung und Beruhigung" zur einer öffentlichen Versammlung eingeladen wurde, ging auch in Bad Säckingen die Revolution ihren bürgerlichen Weg.

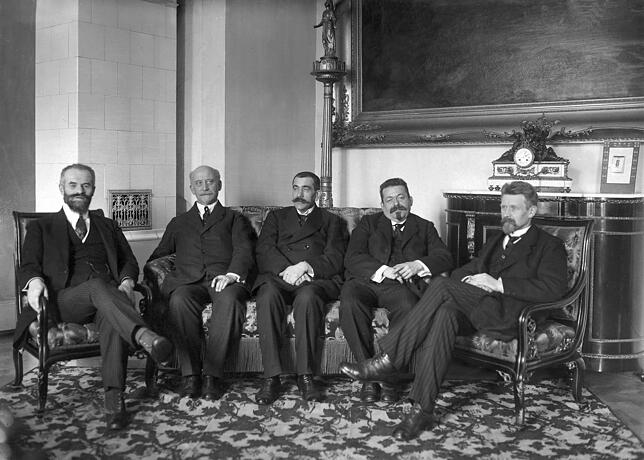

Die Revolution fand im Saalbau statt. In den Gasthof "Schützen" wurde "höflichst" eingeladen, um dort einen Arbeiter- und Soldatenrat zu bilden. Verantwortung übernahm die SPD-nahe Gewerkschaft. So wurde verhindert, dass "radikale Elemente", wie man das damals gerne nannte, mitmischen und womöglich auf dumme – sprich: sozialistische – Ideen kommen. Dem hatte man auch in Konstanz einen Riegel vorgeschoben und den Arbeiter- und Soldatenrat in die Arbeit des Stadtrats eingebunden. Der Trick: Der "Volksrat" – wie der ASR seit Dezember 1918 genannt wurde – bekam formell die Oberhoheit über die städtischen Institutionen zugesprochen, dafür hielt er sich aus den laufenden Geschäften heraus. Die alten Eliten blieben in Amt und Würden. Das zeigt in Gruppenbild aus dem Frühjahr 1919:

Gruppenbild mit gestandenen Männern: Der Konstanzer Stadtrat im Hof des Rathauses. Vorne, 4. von links: OB Hermann Dietrich mit Amtskette, neben ihm Bürgermeister Ernst Dietrich. Die Mehrzahl der Männer hatte schon vor 1918 öffentliche Ämter inne. Fazit: Die Regierungsform wechselte, die Herrschaft der alten Eliten blieb jedoch auch in der neuen Weimarer Republik weitgehend intakt.

Errungenschaften bleiben erhalten

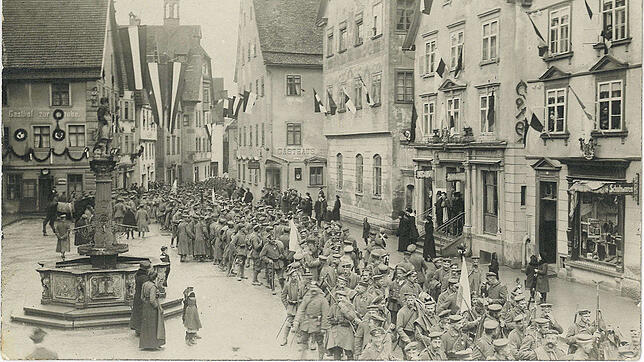

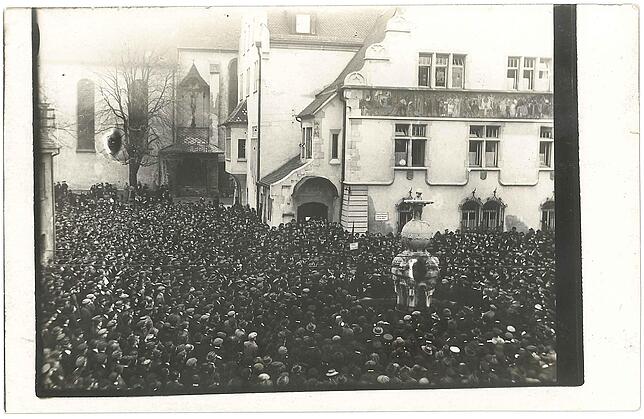

Das bedeutet nicht, dass in der Revolution keine Erfolge errungen wurden. Vielmehr gelang es, zentrale Forderungen der Arbeiterbewegung umzusetzen. Dazu zählte der Achtstundentag, die Verbindlichkeit von Tarifverträgen, an denen die Gewerkschaften mitwirkten, das Frauenwahlrecht und das Ende des Dreiklassenwahlrechts. In kommunalen Gremien saßen jetzt auch Vertreter der Arbeiterschaft. Den Stolz auf das Errungene dokumentiert das Foto eines Umzugs von Arbeitervereinigungen und Gewerkschaften in Konstanz am 1. Mai 1919. Mit Musik und Fahnen marschieren die Kolonnen durch die Kreuzlingerstraße: