Sie haben hierzulande eigentlich nichts zu suchen und gefährden im schlimmsten Fall auch noch die heimische Tier- und Pflanzenwelt: Neozoen, also gebietsfremde, eingewanderte Tierarten. Dass es im Bodensee gleich mehrere solcher Arten, etwa die Quagga-Muschel und mehrere Krebse, gibt, ist bekannt. Und erst kürzlich wurde in Radolfzell eine Schwarzkopf-Ruderente, die eigentlich in Nordamerika heimisch ist, abgeschossen. Das Regierungspräsidium Freiburg begründete die Tötung mit einer Gefährdung der Weißkopf-Ruderente.

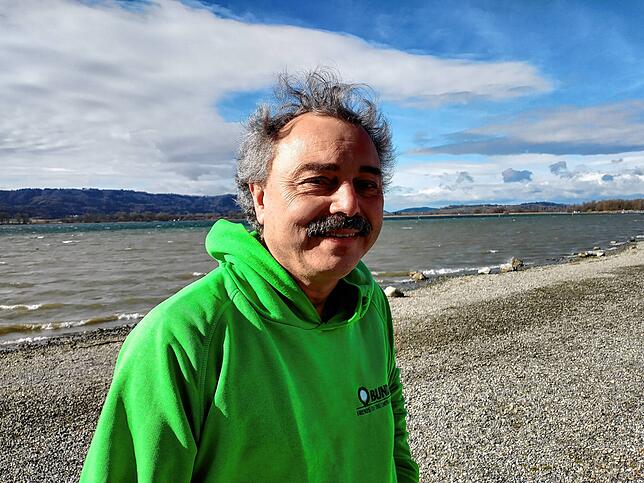

Thomas Giesinger, Vorsitzender beim Ortsverband Radolfzell des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), kann noch von weiteren Neozoen in der Region berichten. Und betont: Nicht alle von ihnen sind problematisch für die heimische Natur.

Rückkehrer und Neulinge

„Dass Tiere entweder ganz neu herkommen oder nach Jahrhunderten oder Jahrzehnten wieder herkommen, das gibt es immer wieder“, sagt Giesinger und nennt ein paar Beispiele. Im Jahr 2008 habe etwa ein Pelikan seinen Weg an den Bodensee gefunden, dabei würden die am nächsten heimischen Tiere eigentlich in Albanien leben. Und Kormoran und Biber habe es bereits in der Vergangenheit im westlichen Bodenseeraum gegeben, sie würden sogar im historischen Roman „Ekkehard“ von Joseph Victor Scheffel erwähnt. Sie seien allerdings zwischenzeitlich aus der Region verschwunden gewesen.

„Viele Tiere, die im 19. Jahrhundert verschwunden sind, verschwanden durch Jagd“, sagt Thomas Giesinger. Aber auch geänderte Lebensbedingungen hätten zu einem Verlust von Tierarten geführt. Dass der Biber nun wieder am Bodensee zu finden sei, sei auf eine organisierte Auswilderung in der Schweiz im 20. Jahrhundert zurückzuführen. Von dort aus hätten sich die Tiere bis in den westlichen Bodenseeraum ausgebreitet. „Ein Biber kann 30 Kilometer im Jahr wandern“, so Giesinger.

Und der Kormoran sei, nachdem er aus der Region verdrängt worden war, zunächst als Wintergast wieder an den Bodensee gekommen und habe sich dann nach und nach wieder angesiedelt. Heute ist der schwarze Vogel zum Leidwesen mancher Fischer wieder sehr präsent.

Manches Tier ist ein Zooflüchtling

Aber nicht nur durch Erkundung oder Gebietseroberung würden Neozoen – oder im Fall des Bibers Rückkehrer – plötzlich am Bodensee auftauchen. Vögel etwa könnten durch Stürme geradezu verweht werden. Und dann gebe es noch Zooflüchtlinge, also Tiere, die aus Zoos oder Tierparks entkommen, sowie Tiere, die ausgesetzt werden.

Thomas Giesinger kann dazu auch Beispiele nennen. In Teichen würden immer wieder mal tropische Schildkröten auftauchen, die dort von ihren ehemaligen Besitzern freigelassen wurden. 2019 wurde zum Beispiel eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte bei Überlingen gesichtet. Und als Paradebeispiel für Zooflüchtlinge, die es sich in der Region gemütlich gemacht haben, nennt Thomas Giesinger Waschbären. Diese gebe es auf dem Bodanrück und der Höri. „Sie bleiben wenige, aber es gibt sie“, sagt der Experte. „Es ist erstaunlich, dass sie sich nicht weiter ausbreiten.“ Wo die Waschbären ausgebüxt sind, kann er nicht sagen. Bei den Tieren hierzulande könne es sich auch um Nachfahren ehemaliger Zooflüchtlinge handeln.

Trauerschwan, Rostgans, Bisamratte

Ein aktuelles Beispiel, dass Fluchten aus Zoos oder Tierparks zu gebietsfremden Arten am Bodensee führen können, sei ein Trauerschwan, der sich im Bereich des Bodensee-Reiters aufhalte. „Wahrscheinlich ist das auch ein Nachfahre eines Zooflüchtlings“, so Thomas Giesinger. Auch in Bodman-Ludwigshafen hat sich ein solcher Schwan schon blicken lassen. Ursprünglich stammen die Vögel aus Australien. Auch Rostgans und Nilgans seien gebietsfremde Tierarten und die Bisamratte hat es aus Nordamerika an den Bodensee verschlagen.

Nicht immer kommt es zu Problemen

Allein dass es sich bei Tieren um Neozoen handelt, macht sie aber nicht zum Problem, wie Thomas Giesinger betont. Der Trauerschwan etwa vermehre sich am Bodensee kaum, da er im November erst mit der Brut beginne und der Winter die Aufzucht der Jungen erschwere. Außerdem seien die heimischen Schwäne sehr wehrhaft, was ihr Territorium angehe.

Der Waschbär könne allerdings „durchaus auch anderen Tieren zum Problem werden“. Der Nabu etwa macht auf seiner Internetseite darauf aufmerksam, dass unter anderem Vögel, Echsen, Salamander und Mäuse auf seinem Speiseplan stehen. Er könne örtlich ein Problem für Kiebitze, Amphibien oder Rotmilan darstellen. Und Rostgans und Nilgans sage man nach, dass sie andere brütende Wasservögel aus den Nestern vertreiben, so Giesinger.

Bisamratten dagegen seien aufgrund ihrer Wühltätigkeit problematisch, allerdings vor allem dort, wo es Dämme gebe. Durch die Grabarbeiten der Tiere können diese nämlich instabil werden. Auch das Umweltbundesamt erklärt, dass von der Bisamratte unterhöhlte Deiche, Dämme und Uferbefestigungen zusammenbrechen und dadurch Überschwemmungen hervorrufen können.

Klimawandel wird Tierwelt verändern

Durch den Klimawandel könnten in Zukunft noch mehr Neozoen am Bodensee auftauchen, erklärt Thomas Giesinger, etwa die asiatische Tigermücke, die Überträger von Krankheiten wie dem Dengue-Virus und dem Zika-Virus sein kann. Zweimal wurden in Konstanz schon Populationen gefunden. Und auch Skorpione aus Frankreich könnten sich in Deutschland ausbreiten, so Giesinger. „Das kommt darauf an, wie sich der Winter verändert.“ Wenn die Zahl an Frosttagen abnehme und die Temperaturen milder werden, könnte das dazu führen, „dass Arten hier leben können, die es vorher nicht konnten“.

Dafür könnte der Klimawandel auch dazu führen, dass heimische Arten aus der Region verschwinden. Der Baumpiper und der Waldlaubsänger sind zwei Vogelarten, die am westlichen Bodensee weit verbreitet gewesen seien, und die nun durch die Sommerhitze vertrieben würden. Sie gebe es nur noch in Höhen ab 500 Metern.