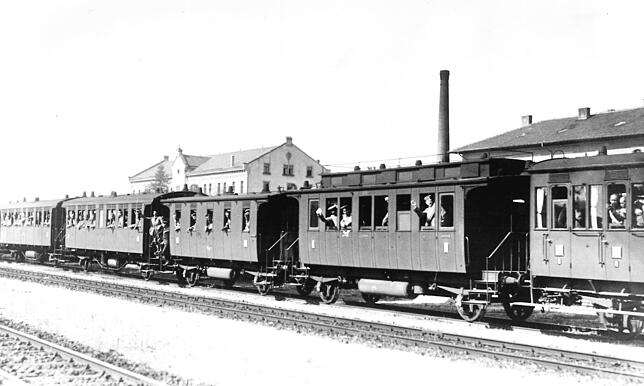

Der Erste Weltkrieg brach am 11. November 1918 mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands plötzlich ab. Was in der Geschichte bis dahin die Ausnahme war: Soldaten – in diesem Fall die deutschen – mussten quasi von heute auf morgen zurück in die Heimat. Denn im Waffenstillstand war die sofortige Räumung der von den Deutschen besetzten Gebiete gefordert worden. So geschah es dann. Es musste improvisiert werden. Viele Männer marschierten auf eigene Faust los, andere geordnet im Verband. Wer Glück hatte, rollte in einem Eisenbahnwaggon Richtung Osten.

Viele machten sich zu Fuß auf den Heimweg. In langen Kolonnen bewegte sich das deutsche Heer – oder was davon übrig war – über hunderte von Kilometern Richtung Osten nach Deutschland.

Da die Rekrutierung einer Einheit immer in einer bestimmten Region erfolgte – so bestand ein badisches Regiment praktisch nur aus Badenern – konnten die Männer zusammenbleiben und geschlossen nach Hause laufen. Die Massen, die sich in Bewegung setzten, waren riesig: Denn zum Kriegsende standen sechs bis sieben Millionen Mann an der Westfront in Belgien und Frankreich.

Desillusioniert und ernüchtert

Im August 1914 waren die meisten Männer optimistisch in den Krieg gezogen, auch die der Konstanzer Garnison. "An Weihnachten", hieß es überall, "seid ihr wieder zu Hause".

Vier Jahre später sind die Soldaten des 114er-Regiments desillusioniert und ernüchtert. Nur noch ein Rest der Einheit, die vor Jahre vorher ausrückte, kehrte im Januar 1919 in die Heimat zurück.

Allerdings wurden die Soldaten auch von der Bevölkerung willkommen geheißen. Dabei brandete oft Jubel auf. Denn nachdem der neue Kopf der Reichsregierung in Berlin, Friedrich Ebert (SPD), die Worte "Euch hat kein Feind besiegt!" gesprochen hatte, war der Stolz auf die Soldaten öffentlich legitimiert. Daraus streckten die Deutschnationalen später ihren zwiespältigen Mythos "Im Felde unbesiegt". In Wirklichkeit war es anders: Deutschland hatte vor der alliierten Übermacht kapitulieren müssen.

Auch in kleineren Städten wurden die Heimkehrer willkommen geheißen. Vor dem Rathaus in Sigmaringen versammelten sich bei der Ankunft der Soldaten jedoch deutlich weniger Menschen als in Konstanz. Die Männer blieben unter sich, nur die Beflaggung an den Häusern deutet auf eine gewisse Festlichkeit hin.

Der Historiker Gerd Krumeich äußert sich heute über die Stimmungslage der Heimkehrer: "Die Soldaten erwarteten nach den Jahren des Leidens und Sterbens, dass die Heimat sie in Ehren empfängt. Das war ihnen immer versprochen worden."

Was man im Krieg aber nicht wissen konnte: dass man ihn verliert, dass der Kaiser und die Monarchen stürzen würden, dass der Notstand und der Mangel in die Städte einziehen würden. Für die Soldaten, die weite Wege in die Heimat hatten, mussten Unterkünfte beschafft werden. Eine schwierige Aufgabe, denn öffentliche Gebäude boten wenig Platz oder waren zu Lazaretten umgewidmet worden.

Fürst räumt seinen Festsaal frei

In Donaueschingen sagte Fürst Max Egon II. am 12. November 1918 dem örtlichen Arbeiter- und Soldatenrat zu, "dass sämtliche hierfür geeigneten Räume des Schlosses und des Marstalles für Unterkunft unserer tapferen heimkehrenden Truppen bereitgestellt werden".

Der Fürst hielt Wort. Er quartierte Soldaten sogar im Festsaal seines Schlosses in Donaueschingen ein. Die Möbel wurden vorher ausgeräumt, die wertvollen Gobelins mit Sackleinen verhängt, und die einfachen Soldaten machten es sich auf Matratzen gemütlich.

Seitdem sind hier wieder viele Feste gefeiert worden.

Die allermeisten dieser Soldaten wollten einfach nur nach Hause. Die Mehrzahl stammte aus Dörfern – Deutschland war damals immer noch vorwiegend agrarisch geprägt – und war in der Landwirtschaft aufgewachsen. Hier wurde jede Hand gebraucht, denn die Lebensmittel waren knapp. Diese Männer interessierte Politik weniger.

Politik machen im Soldatenrat

Wer aus der städtischen Arbeiterschicht stammte und sich im Grauen des Krieges weiter politisiert hatte, für den war nach der Rückkehr ein Arbeiter- und Soldatenrat attraktiv. Diese Leute wollten die Politik nach der Novemberrevolution mitgestalten. In Berlin etwa schlossen sich solche Männer der Volksmarinedivision an, die im Dezember 1918 für eine Räterepublik nach Sowjet-Vorbild kämpfte.

An Weihnachten radikalisierte sich der Konflikt zwischen Soldaten, denen die Revolution nicht weit genug ging, und der Reichsregierung unter Friedrich Ebert (SPD). Der ließ loyale Truppen aufmarschieren und es kam zu erbitterten Kämpfen um das Berliner Stadtschloss:

Auch in Konstanz wurde der Ton der politischen Auseinandersetzung zunehmend rauer, besonders im Vorfeld der Wahlen zur badischen Nationalversammlung am 5. Januar 1919. Die Soldaten des 114-er-Regiments waren über die Berichterstattung der konservativ-katholischen "Kontanzer Nachrichten" verärgert, die gegen linke Positionen polemisierte. Revolutionäre gestimmte Soldaten zogen gegen die "schwarze Tante vom Münsterplatz".

Vor dem Verlagsgebäude kochte die Stimmung hoch. Fensterscheiben gingen zu Bruch, man wollte ins Gebäude eindringen, was beim zweiten Versuch gelang. Die Situation entspannte sich, als man den im November geschaffenen Volksrat dafür gewann, im Stadtrat die Anliegen der Soldaten besser zu vertreten.

Warten auf die Freilassung

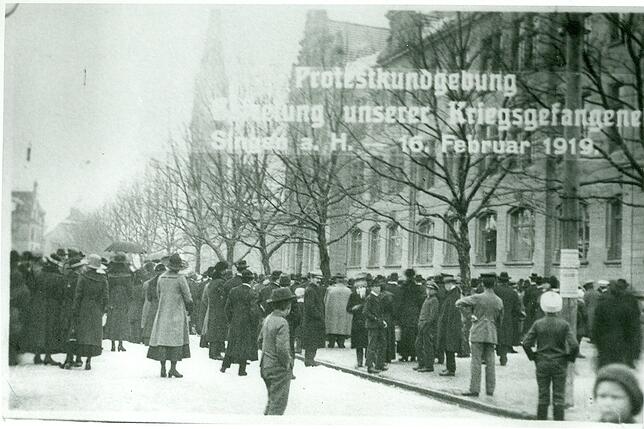

Die Soldaten demonstrierten Macht, während viele andere noch in Gefangenschaft waren. Ihre Rückkehr aus Frankreich und England verzögerte sich, weil die Alliierten die Männer noch als Faustpfand behandelten. Auch in Südbaden staute sich die Wut darüber – und entlud sich auch in Singen, wo man einen Bürgerprotest organisierte.

Die deutschen Dienststellen konnten allerdings wenig ausrichten. Viele Kriegsgefangene kehrten erst im Lauf des Jahres 1919 heim. Heute erinnert in der Ekkehardstraße nichts mehr an die Demonstration von damals.