Für die meisten Deutschen ging dieser Krieg schockierend plötzlich zu Ende. Man glaubte den Sieg zum Greifen nahe. War nicht Russland 1917 niedergerungen und zum Diktatfrieden von Brest-Litowsk gezwungen worden? Deutsche Soldaten standen im Osten – vom Baltikum bis zum Kaukasus. Im Westen zog sich die Front noch immer vom Ärmelkanal durch Belgien und Frankreich bis zur Schweizer Grenze. Was die Menschen daheim nicht wussten: Nach der gescheiterten Frühjahrs-Offensive 1918 war das Heer im Westen abgekämpft und am Ende.

Die Armee hielt an der "Siegfriedlinie" den Alliierten zwar noch stand. Aber wie lange noch? Engländer und Franzosen stießen mit immer mehr Panzern gegen die deutschen Linien, die Amerikaner hatten bereits fast zwei Millionen Soldaten nach Frankreich gebracht, auf dem Balkan lag der Verbündete Bulgarien am Boden, Österreich-Ungarn stand kurz vor dem Kollaps.

Offenbarungseid der Generäle

Angesichts der desaströsen Lage musste die deutsche Oberste Heeresleitung (OHL) unter den Generälen Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff Farbe bekennen. Der Krieg war verloren – auch wenn die Front noch hielt.

Aber die Generäle überkam Panik. Sie befüchteten den alliierten Durchbruch durch die Front mit einem Vormarsch auf Deutschland. Am 29. September 1918 forderte Erich Ludendorff daher die Reichsregierung auf, unverzüglich Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit dem US-Präsidenten Woodrow Wilson zu beginnen.

Warum wollte man sich nicht an Franzosen und Briten wenden? Weil Wilson im Januar 1918 eine viel beachtete Rede gehalten hatte, die darauf hoffen ließ, dass die USA als Garant eines für Deutschland milden Friedens auftreten würden.

Kolonien weiter bei Deutschland?

So hoffte man, die Kolonien behalten zu dürfen und das Reich relativ unversehrt – vielleicht sogar mit dem Kaiser an der Spitze – in den Frieden retten zu können. Daher bildete man die Regierung um und machte Prinz Max von Baden am 3. Oktober zum Reichskanzler. Er war nicht mehr dem Kaiser, sondern dem Parlament Rechenschaft schuldig.

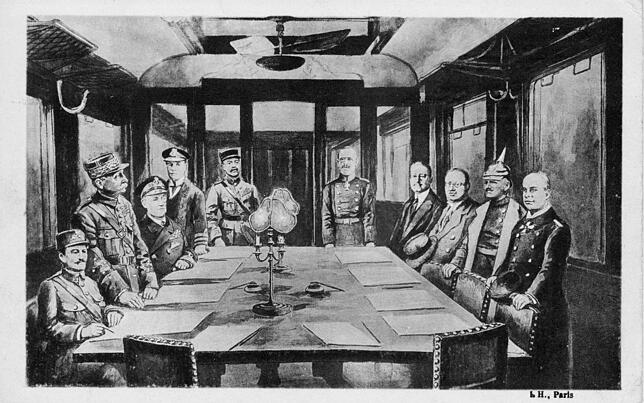

Aber es kam anders. Erst nach längeren Verhandlungen wurde am 11. November 1918 – in Deutschland war bereits Revolution – der Waffenstillstand unterzeichnet. Die deutsche Delegation unter dem Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger musste nach Nordfrankreich reisen, in den Wald von Compiègne.

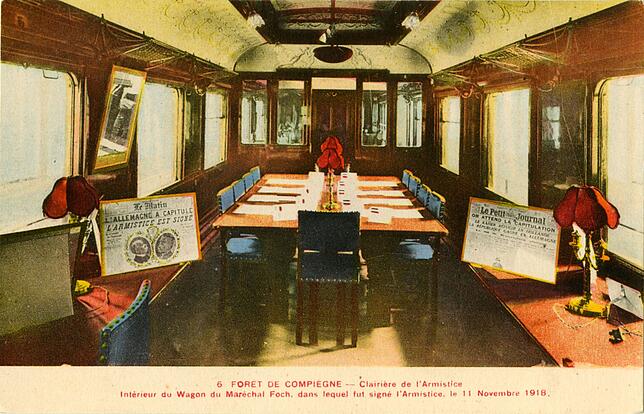

Dort, auf einer Lichtung, hatten die Franzosen einen Eisenbahn-Salonwagen abgestellt, wo die Unterschrift unter den Waffenstillstand ohne weitere Verhandlungen fällig war.

Wie Historiker heute betonen, handelte es sich um nichts anderes als eine Kapitulation der Deutschen. Sehr gut zeigt dies eine französische Farbpostkarte vom Inneren des Waggons. "Deutschland hat kapituliert", heißt es dort auf einem Schild vorne links.

Der Waffenstillstand von Compiègne wurde zwischen 5 und 6 Uhr in der Frühe unterzeichnet und trat um 11 Uhr französischer Zeit in Kraft (12 Uhr deutscher Zeit). Er galt zunächst für 30 Tage, also bis zum 12. Dezember, und musste dreimal verlängert werden, bevor man im Juni 1919 in Versailles bei Paris den Friedensvertrag unterzeichnete.

Waffenruhe nach 52 Monaten Krieg

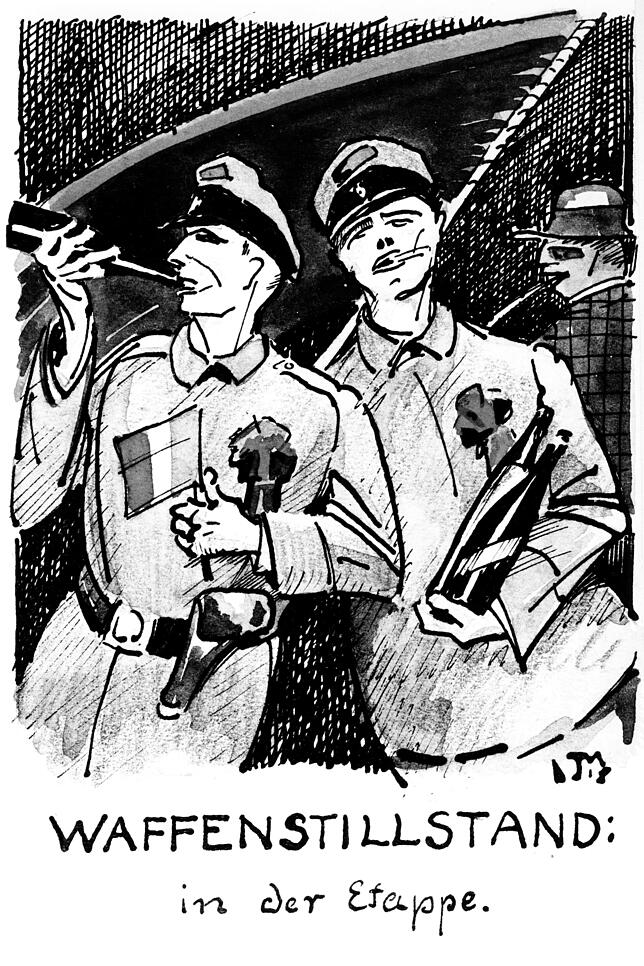

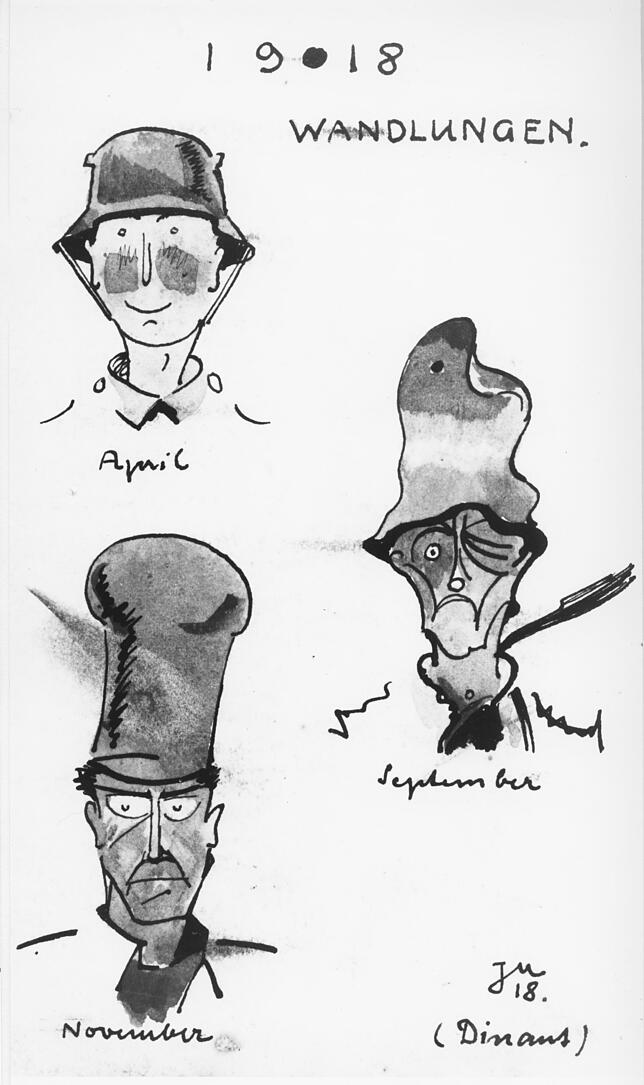

Bis kurz vor dem Inkrafttreten des Waffenstillstands wurde an der Front noch geschossen, dann herrschte nach 52 Monaten Krieg Ruhe. Das erlebte auch der Soldat Viktor Mezger (1895-1989) aus Überlingen und hielt den Waffenstillstand und was er für die Soldaten bedeutete, in Zeichnungen und Karikaturen fest.

Für was war der Kamerad gefallen? Mit "dafür nun also!", zieht Mezger einen bitteren Schluss. Mehr als ein Grab in fremder Erde und ein Holzkreuz ist nicht geblieben. Im Ersten Weltkrieg sind rund zwei Millionen deutsche Soldaten gefallen. Insgesamt starben fast zehn Millionen Soldaten. Viele erhielten kein Einzelgrab, weil man Namen und Gebeine nicht mehr zuordnen konnte. Viktor Mezger kontrastierte die Zeichnung des Soldaten unterm Stahlhelm mit einem zweiten Motiv:

Hinter der Front, in der sicheren Etappe, feiern zwei Offiziere den Waffenstillstand auf ihre Weise mit Wein und Sekt. Im Hintergrund hat Mezger einen Zivilisten gezeichnet – vermutlich eine Anspielung auf Unternehmer oder Schieber, denen der Krieg viel Geld in die Kassen gespült hat. Die Soldaten wussten, wer die Kriegsgewinnler waren. Eine Zeichnung zeigt, wie die politischen Veränderungen in der Heimat und die eintretende Revolution auf die Frontsoldaten gewirkt haben:

Innerhalb weniger Wochen mussten die Deutschen die besetzten Gebiete in Nordfrankreich und Belgien räumen. Sie traten den geordneten Rückmarsch nach Deutschland und in die Heimat an. Die meisten Soldaten führten ihre persönlichen Waffen mit.

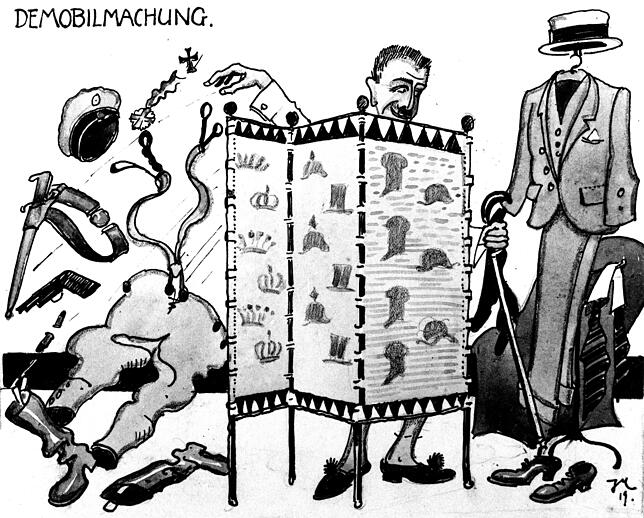

Zuhause stand dann die Demobilmachung an. Aus Soldaten wurden wieder Zivilisten. Auch diesen Moment hielt Viktor Mezger in einer Zeichnung fest. Hinter einer spanischen Wand – gesprenkelt mit allen möglichen Kopfbedeckungen zwischen Krone, Zylinder und Stahlhelm – wirft ein Mann seine Uniformteile, Stiefel, Seitengewehr und Orden von sich, um wieder einen schicken Anzug mit Strohhut zu tragen. Vermutlich hat sich der Zeichner hier selbst festgehalten. Warum er beim Umziehen Damenschuhe trägt, hat er uns allerdings nicht verraten.