Der Bodensee verschwindet – sogar ganz ohne den Klimawandel, der die Sonne gnadenloser brennen und immer mehr Seewasser verdunsten lässt. Schuld ist der Rhein, der eben nicht nur 90 Prozent des Wassers aus den Alpen mitbringt, sondern auch massenhaft Sand und Kies anschwemmt und den See so langsam, aber sicher zuschüttet.

„Geologen haben berechnet, dass der See in 19.000 Jahren mit Geröll aufgefüllt ist“, sagt Filmautor Peter Prestel. Zwei Folgen für die Fernsehdokumentation „Spuren im Stein“ hat er gerade gedreht, die im September beim SWR zur besten Sendezeit zu sehen sein werden. Die erste befasst sich mit dem Bodensee.

Bregenzer Seebühne würde auf dem Trockenen stehen

Und erklärt unter anderem, warum die Seebühne in Bregenz vermutlich bald auf dem Trockenen stehen würde, wenn Schwimmbagger nicht jeden Tag tausende Tonnen Kies und Sand aus dem Alpenrhein baggern. Trotzdem schiebt sich die Mündung des Flusses immer weiter in den See hinein, wie auf Luftbildern eindrucksvoll zu sehen ist.

ARD-Wettermann Sven Plöger als Moderator

Auch, woher das Wasser kommt, das in den Bodensee fließt, könne man ganz genau am Gestein erkennen, erzählt Peter Prestel. Er sei von den Erkenntnissen der Geologen selbst immer wieder beeindruckt. Diese Faszination soll sich auf die Zuschauer übertragen. Dabei helfen zwei Moderatoren, ARD-Wettermann Sven Plöger und Lena Ganschow, die durch die Sendung führen und selbst viel experimentieren. Wie beeinflusst die Geologie unser Leben? „Wir suchen spannende Geschichten, die Spuren im Stein eben erzählen können und auch ganz praktischen Einfluss haben“, erklärt der 56-Jährige das Konzept.

In Sandkeller Fossilien aus Urmeer entdeckt

Lange suchen musste der Filmemacher rund um den See nicht. Versteinerte Haifischzähne und Knochen von einem Nashorn unweit des Bodensees? Im Film besucht Sven Plöger zusammen mit dem Geologen und Paläontologen Dr. Volker Sach aus Sigmaringen beispielsweise einen sogenannten Sandkeller.

Bauern hatten einst das weiche Molassegestein ausgehöhlt, um verderbliche Nahrung darin kühl zu lagern. Sach fand darin Fossilien von Tieren aus dem Urmeer, das einst dort war, wo heute das „Schwäbische Meer“ liegt. Mit solchen Stein-Funden und fossilen Relikten lasse sich die Vergangenheit rekonstruieren, sagt Peter Prestel. Was der Geologe auf der Suche nach Relikten in Tobeln auch im Bodenseekreis entdeckt hat, erzählt er vor der Kamera.

Nicht ganz so alt sind Spuren im Stein, die die Pfostenlöcher der bronzezeitlichen Pfahlbauten hinterlassen haben. An einem Besuch des Pfahlbaumuseums in Unteruhldingen kam der Filmemacher mit seinem Team nicht vorbei. Beide Moderatoren hätten dort großen Spaß gehabt, in das Leben zur Steinzeit buchstäblich einzutauchen.

Plöger selbst geht im Film auf den Seegrund, wobei der Zuschauer erfährt, dass die Sicht unter Wasser im Winter deutlich besser ist, weshalb Archäologen oder Geologen selten im Sommer auf die Suche gehen, weil Algen das Wasser trüben.

Zum Fischfang wurden Netze mit Steinen beschwert

Lena Ganschow versucht sich im Pfahlbaumuseum erfolgreich beim Feuermachen auf Steinzeit-Art. Sie geht auch der Frage nach, ob Fischer am Bodensee in der Steinzeit tatsächlich mit Steinen Fische fangen konnten. „Der Schweizer Archäologe Urs Leutzinger hat uns Funde gezeigt, die nachweisen, dass bearbeitete Kiesel zum Beschweren der Netze verwendet wurden“, erzählt Peter Prestel.

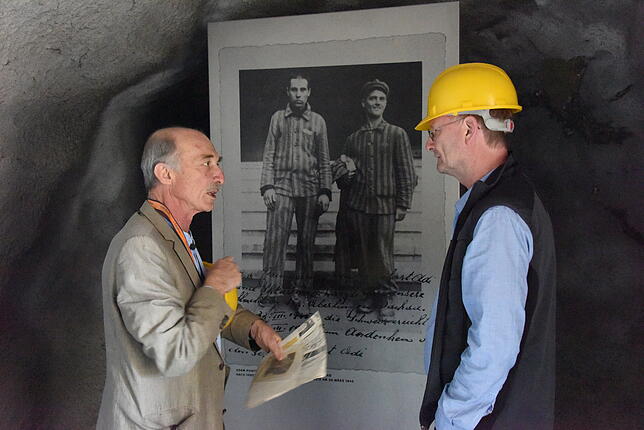

Mit Historiker Oswald Burger im Goldbacher Stollen

Das für die Bodenseeregion typische Molassegestein bietet aber auch Stoff für sehr viel jüngere Geschichte(n). Zusammen mit dem Überlinger Historiker Oswald Burger besuchte Sven Plöger den Goldbacher Stollen.

Dort mussten in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs KZ-Häftlinge unterirdische Montagehallen für die Flugzeugindustrie am Bodensee hineinschlagen. Warum gerade dort? „Molasse ist ein weiches Gestein, dass sich leicht bearbeiten lässt, aber auch relativ bombensicher ist, weil es Einschläge abpuffert“, erklärt Peter Prestel, was Geologen ihm erklärt haben.

Mit der geologischen Zeitbrille war das Filmteam aber auch am Rheinfall bei Schaffhausen, auf der Festung Heldsberg oder am sogenannten Chindlistein im Schweizer Kanton Appenzell, einem gigantischen Molassefels mit einer seltsamen Rinne. „Auf ihr sollen früher Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch gerutscht sein, erzählt der Volksmund“, so Peter Prestel. Vermutlich diente die künstliche Rinne in der Steinzeit aber eher zur Opferung von Flüssigkeiten.

„Spuren im Stein“

Vier neue Folgen hat die inzwischen dritte Staffel der Fernseh-Dokumentation „Spuren im Stein“ zu bieten. Am Sonntag, 22. September, zeigt der SWR um 20.15 Uhr zunächst „Spuren im Stein – Der Bodensee“ und gleich im Anschluss um 21 Uhr „Spuren im Stein – Der Hegau“. Folge 3 und 4 werden eine Woche später auf den gleichen Sendeplätzen ausgestrahlt. Darin geht es um die Salzlager im Südwesten und um den Schwarzwald. Autor der ersten beiden Folgen ist Filmemacher Peter Prestel, der bereits mehr als 200 Dokumentationen gedreht hat. (kck)