Tausende Euro Schaden jedes Jahr, Plantagen geplündert: Für Landwirte im Bodenseekreis ist Obstdiebstahl kein Kavaliersdelikt, sondern ein reales Problem, das zumindest gefühlt immer größer wird. In Friedrichshafen reagiert die Stadt mit Schildern für erlaubte Ernte und roten Tafeln gegen Mundraub. Im Bodenseekreis fehlt eine aber einheitliche Regelung – trotz eines Versuchs, sie zu etablieren.

Friedrichshafen macht es vor

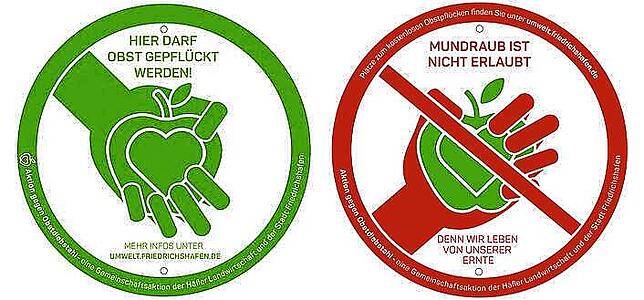

Mit einem grünen Schild kennzeichnet die Häfler Stadtverwaltung Obst- und Nussbäume auf öffentlichen Flächen, an denen Ernten genehmigt ist, erwünscht sogar. Und umgekehrt: „Mundraub ist nicht erlaubt“ steht in roter Warnfarbe auf dem Verbotsschild. Gerade in Friedrichshafen mit all den Spazier- und Radwegen durch die Obstanlagen ist die Versuchung allgegenwärtig. Deswegen haben sich in Friedrichshafen Stadt und Landwirte schon 2019 zusammengetan, um gemeinsam das gewerbliche Obst vor Diebstahl zu schützen und auf öffentlich verfügbares hinzuweisen.

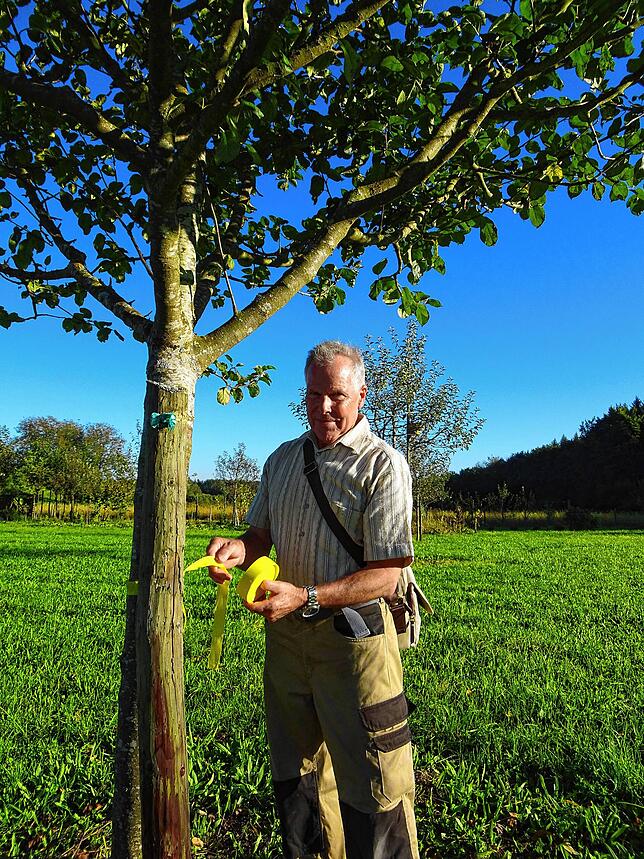

Gelbe Bänder als Erkennungszeichen – aber nicht überall

Ein standardisiertes Kennzeichen für freies Obst sind die gelben Bänder. Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee, empfiehlt, nach solchen am Streuobst hängenden Bändern Ausschau zu halten. Das bedeute: Ernten erlaubt. Ansonsten weist auch Büchele darauf hin, dass „man sich immer etwas aneignet“, sollte jemand Obst von Obstanlagen nehmen.

Die Aktion „Gelbes Band“ gibt es seit 2019. Heute ist das Band in vielen Regionen Deutschlands sichtbar und seine Bedeutung bekannt. Vor vier Jahren warb der Umweltaktivist Wilfried Rupp aus Meersburg in einer vielbeachteten Initiative dafür, im Bodenseekreis flächendeckend die gelben Bänder einzuführen. Aber diese Initiative scheint versandet zu sein. Allenfalls punktuell sind von Privatleuten angebrachte gelbe Bänder zu sehen.

Markdorf pflegt und pflanzt, aber kennzeichnet nicht

Die Gemeinden im Bodenseekreis halten es individuell. Friedrichshafen hat grüne und rote Schilder. Markdorf hat weder Schilder noch Bänder. Obstbäume und Streuobstbestände auf städtischen Flächen gibt es durchaus, von der städtischen Gärtnerei gepflegt und bepflanzt. Gekennzeichnet sind die Flächen nicht. „Wir freuen uns aber, wenn das Obst gesammelt wird. Es gibt auch immer wieder Anfragen von Schulklassen, die die Äpfel für ein Projekt sammeln und nutzen“, erklärt Isabelle Horvath vom Markdorfer Stadtbauamt auf Anfrage. Die Stadt Überlingen teilt hingegen auf Anfrage mit, dass sie Plantagen weder betreibe noch pflege.

Auf dieser Plattform finden Sie öffentliches Obst

Als einzige Gemeinde im Kreis (und eine von 15 bundesweit) arbeitet Friedrichshafen gezielt mit der Internet-Plattform mundraub.org zusammen. Damit macht sie öffentliches Obst online auffindbar. Seit 2009 sind auf der Internetplattform Obstbäume und Sträucher in ganz Deutschland verzeichnet. Wer etwa in Überlingen Brombeeren pflücken möchte oder in Friedrichshafen Bärlauch, wird auf der interaktiven Karte fündig.

Eine Fundstelle eintragen kann jeder. Knapp 100.000 sind verzeichnet, darunter sogar Alleen mit freiem Obst. Daher sei mittlerweile allein eine halbe Million öffentlich zugänglicher Obstbäume eingetragen, sagt Plattform-Gründer Kai Gildhorn.

Mit dem Namen seines millionenfach genutzten Services hadert Gildhorn ein wenig, da es ihm ja eigentlich darum geht zu zeigen, wo gratis gepflückt werden darf. Der 50-Jährige räumt ein: „essbare-landschaften.org wäre treffender gewesen.“ Andererseits habe der Name „mundraub.org“ dem Angebot Aufmerksamkeit beschert. Zudem, sagt der gebürtige Mecklenburger, sei ihm erst mit der Zeit ein Nord-Süd-Gefälle bewusst geworden.

Verein Obstregion Bodensee sieht Online-Plattform kritisch

Während in manchen nördlichen Regionen der Mundraub verharmlosend so genannt und als Kavaliersdelikt gesehen wird, gilt das Phänomen in einer Obstanbauregion wie dem Bodenseekreis als Problem. Und als kriminell. Hier seien manche Leute so dreist, gleich mit Tüten zu kommen, um diese mit Obst zu füllen, das ihnen nicht gehört, sagt Anja Renz, Geschäftsführerin des Vereins Obstregion Bodensee.

Auch Renz hadert: „Gefühlt nimmt der Diebstahl vor allem entlang von Spazierwegen zu.“ Verlässliche Statistiken dazu gebe es leider nicht. Und verlässlichen Schutz auch nicht, allenfalls ein Erschweren des Zugangs durch Zäune. „Aber ein Draht ist schnell aufgeschnitten.“ Außerdem reduzierten Zäune gleichermaßen die Anbau- wie die Wendefläche für landwirtschaftliche Fahrzeuge – und an ihnen wuchere schnell Unkraut. So, wie es ist, bleibe den Landwirten kaum etwas anderes, als den Verlust in Kauf zu nehmen.

Die Online-Plattform in ihrer jetzigen Form sieht Renz eher kritisch: „Grundsätzlich gefällt mir der Gedanke, dass statt Zierpflanzen Obst in Städten angebaut und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird, ebenso dass private Gartenbesitzer ihre Früchte teilen können.“ Aber die Umsetzung der Idee ist ihrer Meinung nach nicht ausgereift. Es sei vorgekommen, dass ein Landwirt seine Anpflanzungen online eingetragen fand, nachdem ihm Obstdiebstahl im großen Stil aufgefallen war.

Das fordern Apfelbauern

Nach Renz‘ Auffassung sollte nicht jeder, sondern nur nachgewiesene Grundstückseigentümer oder Pächter Obstbestände eintragen können. Insofern wäre aus Sicht der Obstbauern eher eine Obstplattform der öffentlichen Hand angezeigt. Eine Alternative sei, dass die privaten Betreiber die Einträge auf ihrer Seite strenger prüfen.

Gildhorn gibt an, dass er insbesondere eingetragene Streuobstwiesen löscht. Der Betreiber bestätigt, dass es falsche Einträge gibt, in aller Regel aufgrund von Unwissenheit. Er beruft sich auf die von jedem Teilnehmer zu bestätigenden Plattform-Regeln, nach denen nur öffentliche Fundorte gemeldet werden dürfen.

„Rechtlich hätten die Obsterzeuger nur eine Chance, wenn der Diebstahl geringwertiger Sachen öfter tatsächlich bestraft würde“, sagt Renz. Für den Diebstahl landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Anbau oder Ernteanlagen gebe es durchaus eine gesetzliche Regelung.

„Die Angst, erwischt zu werden, wäre größer“

Obwohl in kleineren Fällen kaum einmal geahndet, kennt das Gesetz Fälle von Obstdiebstahl, geregelt in den Diebstahl-Paragrafen des Strafgesetzbuchs. Dort steht, die Ernte diene dem öffentlichen Nutzen der Ernährung der Bevölkerung. Ausdrücklich geschützt sind landwirtschaftliche Erzeugnisse im Anbau oder in einer zur Ernte bestimmten Anlage. Dazu Renz: „Wüsste das der Ottonormalverbraucher, gäbe es wahrscheinlich weniger Diebstahl. Die Angst, erwischt zu werden, wäre größer.“