21. Mai 1925: Der norwegische Polarforscher Roald Amundsen kann aus seinem Traum endlich ein Abenteuer machen. Zusammen mit dem Millionärssohn Lincoln Ellsworth sowie vier weiteren Männern will er von Spitzbergen aus den Nordpol mit zwei Flugzeugen erreichen. Ellsworths Vater hat ihnen zu diesem Zweck zwei Flugboote vom Typ Dornier Wal gekauft.

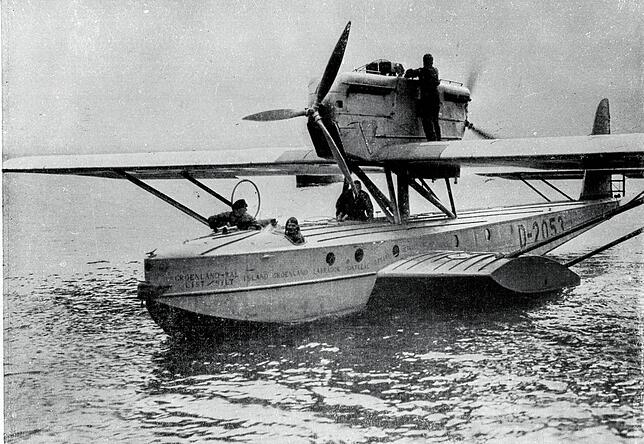

Diese waren bekannt für ihre Zuverlässigkeit und robuste Bauweise. Hier spannte sich nicht Leinen über ein Gerippe aus Holz. Der Wal war komplett aus hochfestem Duraluminium gebaut. Stummelflügel unten am Rumpf gaben dem Flugboot enorme Stabilität im Wasser, die beiden Motoren, oben auf den Tragflächen montiert, waren davor in Sicherheit. Schon der Prototyp war am 6. November 1922 problemlos zu seinem Erstflug abgehoben. Die Konstruktion sollte zum Allroundgenie, zum VW-Bus der Lüfte werden.

Dornier Museum feiert 100 Jahre Wal

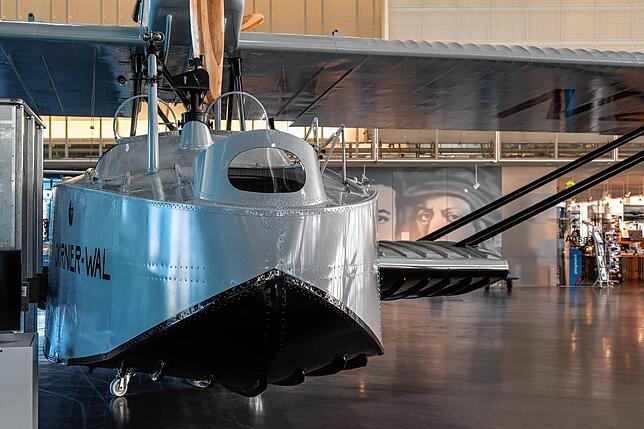

Fast 100 Jahre nach dem Erstflug steht Bettina Pönisch neben dem N25 im Dornier Museum in Friedrichshafen. Das legendäre Flugboot wurde im Auftrag des Museums originalgetreu in Ungarn nachgebaut und begeistert seit 2012 die Besucher.

Die Leiterin der Sonderausstellung anlässlich des 100. Wal-Geburtstages sagt: „Wenn man neben dem Modell steht, ins Cockpit schaut und sich vorstellt, unter welchen Bedingungen die Männer in diesem Flugzeug gearbeitet und gelebt haben, dann strahlt es eine große Faszination aus und den Besuchern wird klar, der Wal ist ein Abenteuer für sich.“

Arktischer Wind und ohrenbetäubender Lärm

Am 21. Mai 1925 waren die beiden Wale mit norwegischer Zulassung, N25 mit Amundsen und N24 mit Ellsworth an Bord, vollgepackt. Proviant für einen Monat für je drei Mann, deren Rucksäcke mit Ausrüstung, Ski, Skischuhe, Schlafsäcke aus Rentierfell, Ersatzteile für die Motoren: Die Liste war lang und das Abfluggewicht von 5,4 Tonnen um mindestens 500 Kilogramm überschritten. Doch die Arbeitstiere hoben sich klaglos in die Luft und sollten die Abenteurer acht Stunden lang Richtung Nordpol transportieren.

Bei einer Temperatur von minus 13 Grad, einem offenen Cockpit, das die Männer nur mit kleinen Windschutzscheiben vor dem arktischen Wind schützte, galt den Füßen besondere Aufmerksamkeit. Zwei Paar Strümpfe, ein hoher Filzstiefel, dann ein ganz riesig großer Segeltuchschuh bis an die Knie, gefüllt mit Sennegras, das ein besonders schlechter Wärmeleiter war, machten die Füße so groß, dass die Fußhebel im Cockpit abgeändert werden mussten. Verständigen konnten sich die Männer nur schriftlich. Motoren und Wind machten einen ohrenbetäubenden Lärm.

Am Morgen des 22. Mai ergab sich die erste Möglichkeit zu landen, um die Maschinen aufzutanken. Die Männer entschieden sich gegen eine Landung auf offenem Wasser, da sie fürchteten, von Eis eingeschlossen und zerquetscht zu werden. Auf der Suche nach einer geeigneten Eisfläche begann der hintere Motor von N25 zu stottern und der Pilot hatte keine Wahl: Er musste landen. N25 blieb bei der Notlandung heil, N24 dagegen nahm irreparablen Schaden und musste aufgegeben werden.

Dreieinhalb Wochen gefangen im Eis

25 Tage lang campierten sechs Männer im VW-Bus der Lüfte, Breite 88 Grad Nord, Länge unbekannt. Sie betteten ihre Schlafsäcke auf ihre Ski, um nicht auf dem nackten Blech zu liegen, kauten Dörrfleisch und trockene Haferkekse, die sie als Höhepunkt des Tages mit heißer Schokolade hinunterspülten. Und schufteten.

Mit Schneeschaufeln, einer kleinen Axt und ihren Messern, die sie an den Skistöcken befestigt hatten, bewegten sie nach Amundsens Schätzung 300 Tonnen ewiges Eis, bis sie N25 auf eine geeignete Eisscholle zum Starten rutschen konnten. Der Wal brachte die sechs abgemagerten Männern zurück in die Zivilisation, wo man sie als Helden feierte. Kein anderes Flugzeug, da waren sich die Männer einig, hätte dieses Wunder vollbracht.

Die Expeditionsflüge des Wal schrieben Geschichte

Es sollte nicht das letzte Abenteuer von N25 bleiben. Mit dem englischen Kennzeichen G-EBQO versuchte der Pilot Frank Courtney mit der generalüberholten Maschine zweimal vergeblich, den Atlantik zu überqueren. Anschließend diente der Wal als D-1422 der deutschen Verkehrsfliegerschule auf Sylt und 1930 flog Wolfgang von Gronau mit ihm nach Amerika. Danach erhielt der Wal ab 1932 im Deutschen Museum München sein Gnadenbrot. Dort wurde er im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Tatsächlich haben die Expeditionsflüge des Wal Geschichte geschrieben und die zivile Luftfahrt vorangebracht. Claude Dornier entwarf seine Flugzeuge zunächst für die Zeppelin Werke, bevor seine Abteilung ausgegliedert wurde und er seine Wasserflugzeuge in Seemoos plante. Als nach dem Ersten Weltkrieg der Vertrag von Versailles den Flugzeugbau in Deutschland unmöglich machte, wurde die Produktion ins Ausland verlegt. Sein Wal entstand zunächst an der italienischen Küste in Marina di Pisa. Später vergab er zahlreiche Lizenzen und der bahnbrechende Entwurf wurde in Spanien, den Niederlanden, in der Sowjetunion und in Japan gebaut.

Wegbereiter für Langstreckenflüge

Kein anderes deutsches Flugzeug konnte damals international einen solchen Erfolg verzeichnen. Pionier-Piloten mit ihren spektakulären Expeditionen und Weltflügen trugen dazu bei, dass sich Dornier in den 1920er und 1930er Jahren von einem Versuchslabor zu einer weltweit anerkannten Firma entwickelte.

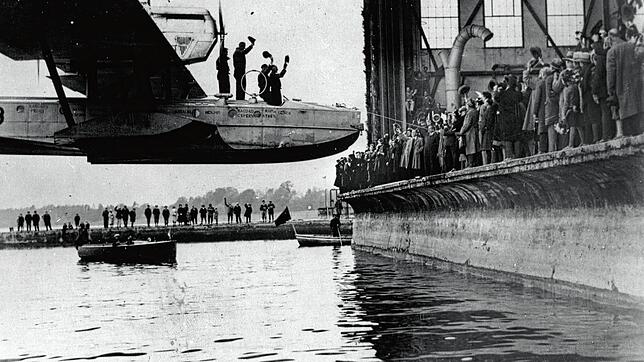

Als Wolfgang von Gronau nach seinem Amerikaflug auf dem Bodensee landete, bereitete ihm Friedrichshafen einen rauschenden Empfang.

Zu 75 Prozent wurde der Wal militärisch oder für Expeditionen genutzt, die zivile Luftfahrt steckte damals noch in den Kinderschuhen und einer Passagierversion war noch kein Erfolg gegönnt. Doch 1934 richtete die Deutsche Lufthansa einen Frachtflug von Südafrika nach Brasilien ein. Auf halber Strecke musste der Wal mitten im Atlantik neben Katapultschiffen wassern, die ihn aufnahmen, betankten und wieder in den Himmel schossen. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war mit diesem unwirtschaftlichen Verfahren Schluss. Trotzdem war der Wal Wegbereiter für Langstreckenflüge über alle Kontinente hinweg und bleibt als internationales Flugboot mit Friedrichshafen verbunden.