3000 Kilometer nördlich von Friedrichshafen liegt ein Wasserflugzeug am Meeresgrund eines norwegischen Fjords, das nicht nur das erste, sondern auch das letzte seines Typs ist. Nur sechs Maschinen wurden in den 1930er-Jahren davon in den Häfler Dornierwerken gebaut. Und nur wenige Jahre waren der eleganten Do 26 gewährt, die von Kennern der Szene gern als das schönste je gebaute Flugboot bezeichnet wurde. Heute, 81 Jahre nach dem Erstflug, ist sie fast in Vergessenheit geraten.

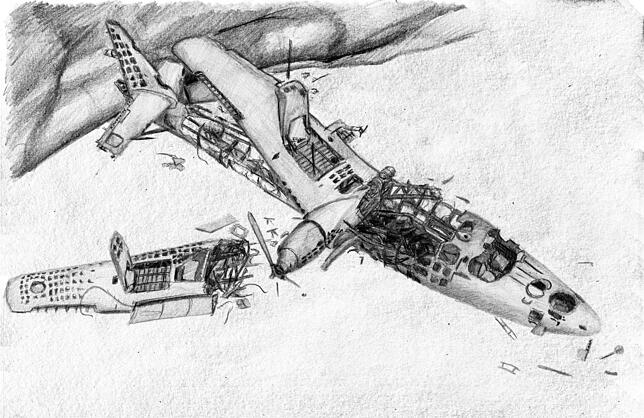

Wäre da nicht der „Seeadler„, der nahezu komplett, wenn auch schwer ramponiert, in rund 20 Metern Tiefe vor Narvik in der Nordsee auf einem Schiffsfriedhof liegt. Als Harald Utz, passionierter Taucher und Unterwasserfotograf vom Tauchsportclub Friedrichshafen (TSCF), von diesem Relikt vor vielen Jahren erfuhr, war der Wunsch geweckt, dieses Stück Häfler Luftfahrtgeschichte in Augenschein zu nehmen. In diesem Sommer hat es geklappt. Mit drei Mitstreiter vom TSCF ging es nach Norwegen.

Faszination Tauchen

Harald Utz taucht nicht nur gern, sondern ist inzwischen ein Profi in Sachen Unterwasser-Fotografie ist. „Bunte Fische schauen ist nicht so mein Ding“, erklärt er seine Vorliebe für die eher kalten Gewässer, die nicht fisch- sondern schiffreich sind. Zwei Wochen Sommerurlaub verbrachten die Tauch-Enthusiasten im hohen Norden Skandinaviens, in der Region nahe der Lofoten.

Eine Woche dauerte die 6000 Kilometer lange Reise mit dem eigenen Auto samt Anhänger und großem Equipment hin und zurück. Dort charterten die Häfler einen Fischkutter samt Mannschaft, der quasi zur schwimmenden Tauchstation wurde. 21 Tauchgänge unternahmen sie in norwegischen Fjords, einige davon im Rombaken oder Rombaksfjord.

Dieser Seitenarm des Ofotfjords ist ein Paradies für Taucher. Denn allein in diesen Gewässern liegen nach Aussage von Harald Utz zehn (Kriegs-)Schiffe und zwei Flugzeuge. Ein Wrackfriedhof, denn Narvik war 1940 Schauplatz zweier Seeschlachten, an deren Ende eine Reihe von Schiffen versenkt wurden. In der näheren Umgebung gibt es aber weitere, für Taucher hochinteressante Wracks, so beispielsweise das 1886 vom Stapel gelassene Frachtschiff „Sirius“ oder das deutsche U-Boot 711. Nicht weit entfernt liegt auch die „Nordstjernen“ im Sand, ein Hurtigrutenschiff, das 1954 auf Grund lief und sank.

Im Dornier-Museum allerdings gibt es nur wenig über die Do 26 zu sehen und zu lesen. Warum ist das so? „Ich vermute, die Besucherattraktivität der anderen Dornier-Flieger spielt sicherlich eine Rolle. Der Wal und die Do X nehmen natürlich einen wichtigen Platz in diesem Bereich der Museumsbox ein“, sagt Bettina Pönisch, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Dornierstiftung für Luft- und Raumfahrt.

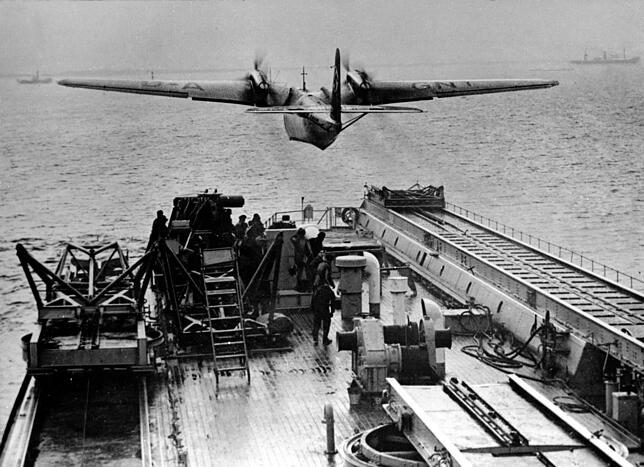

Dabei ist die kurze Geschichte der Do 26 mit ihren einklappbaren Schwimmer an den Tragflächen, die per Katapult von einem Schiff aus starten konnte, überaus spannend. Denn dieser Typ setzte der weltweit bekannten Flugbootreihe der Dorniers ein Ende.

Könnte man die letzte Do 26 trotz der langen Liegezeit im Meer nicht heben, restaurieren und ausstellen? „Denkbar ist dies sicher“, sagt Bettina Pönisch. Ein vergleichbares Projekt laufe derzeit in England. Das Royal Air Force Museum in Cosford hat eine Do 17, die 70 Jahre lang im Meerwasser lag, bergen lassen. Über die spektakuläre Aktion berichtete 2013 sogar die BBC. Die Maschine wird seither vom Museumspersonal konserviert – ein „Pionierprojekt“, so Pönisch, aufwändig und sehr zeitintensiv. „Eine entsprechende Bergung der Do 26 hängt also sicher von der Verfügbarkeit finanzieller Mittel ab und bräuchte entsprechend langfristige Betreuung“, konstatiert die Wissenschaftlerin.

Das Typenblatt, das uns das Airbus-Archiv in Immenstaad freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, kennzeichnet die Do 26 als „Transozean-Flugboot“. Das Reichsluftfahrtministerium hatte 1936 der Firma Dornier den Auftrag erteilt, ein Wasserflugzeug mit hoher Reisegeschwindigkeit und großer Reichweite zu entwickeln. Die Maschine sollte ohne Zwischenlandung über den Atlantik fliegen und war für die Lufthansa-Linie von Lissabon nach New York eingeplant.

Noch während der Probephase kam es am 14. Februar 1939 zum ersten und vielbeachteten Langstreckenflug. Mit rund 580 Kilo Medikamenten an Bord, die für Erdbebenopfer in Chile bestimmt waren, flog die zweite Do 26 namens „Seefalke“ von Travemünde bis nach Rio de Janeiro. Für die 10 700 Kilometer lange Strecke brauchte die Maschine 36 Stunden. Danach stellte die Lufthansa den „Seefalke“, ausgerüstet mit einer 4-Personen-Kabine, in den Liniendienst – allerdings auf der Südatlantikroute, auf der auch der „Seeadler„ schon als Postflugzeug unterwegs war. Es war das erste Flugboot, das außer im Luftposteinsatz in den planmäßigen Passagierverkehr der Lufthansa über den Atlantik aufgenommen wurde. „Seeadler„ und „Seefalke“ legten dabei 26 400 Kilometer zurück und überquerten laut Datenblatt 18 Mal den Atlantik.

Dann beschlagnahmte die Luftwaffe die Maschinen, die militärisch umgerüstet wurden und ab April 1939 die in Narvik gelandeten deutschen Truppen versorgten. Am 28. Mai 1940 wurde der „Seeadler„ kurz nach der Landung bei Sildvik in Brand geschossen und dann versenkt. Da liegt er bis heute – als letztes Exemplar seines Typs und als Attraktion für Taucher in einem Seitenarm des Ofotfjords.