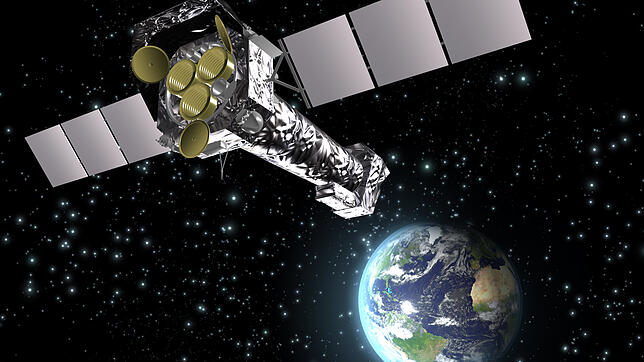

XMM steht für „X-Ray Multi Mirror“ – ein Röntgenobservatorium, das durch hintereinander gebaute Metallspiegel Röntgenstrahlen reflektieren, bündeln und per Spezialkamera sichtbar machen kann.

„Schwarze Schönheit“ heißt er bei seinen Erbauern bei Airbus in Immenstaad wegen der schwarzen Thermalschutzfolie, die ihn umgibt. „Das war einfach eine thermische Entscheidung, der Satellit muss durch extreme Temperaturen fliegen und die Geräte innen brauchen eine gleichbleibende Temperatur“, sagt Ingenieur Tommy Strandberg. Er ist seit 1994 dabei und hat XMM von Anfang an begleitet.

Besonders freut ihn, dass XMM schon doppelt so lange unterwegs ist wie geplant. Vertraglich zugesichert war eine Laufzeit von zwei Jahren, die geplante Einsatzzeit lag bei zehn Jahren und seit 20 Jahren tut er seinen Dienst. „Und er funktioniert immer noch einwandfrei“, sagt Strandberg. XMM entdeckte mehr Röntgenquellen im All als jeder Satellit zuvor. Seine Daten sind bei Forschern immer noch gefragt. Jedes Jahr wird siebenmal mehr Beobachtungszeit beantragt, als der Satellit leisten kann.

Thomas Kaufungen war als stellvertretender AIT-Leiter für den Zusammenbau des Satelliten verantwortlich. „Es macht einen schon stolz, dass die Kiste noch läuft und die Daten helfen, dass man in der Astronomie dazu lernt“, sagt er. Die Gründe für die Langlebigkeit der „Schwarzen Schönheit“ sind vielfältig. „Wir mussten mit schwierigen Umweltbedingungen und hoher Strahlenbelastung rechnen. Man hat da konservativ geschätzt und Redundanzen eingebaut“, sagt Kaufungen. Die Ingenieure setzten vor allem auf Stabilität. „Die On-Board-Computer sind ein bis zwei Generationen älter als es auf der Erde gerade aktuell ist, wegen der Zuverlässigkeit“, sagt er.

Der Satellit wurde gründlich getestet. Vibrations- und Akustiktests etwa simulierten die Belastungen beim Start. Lisa Häberle war beim „Electronic Ground Support Equipment“ dafür zuständig, dass die Tests liefen wie geplant und der Satellit im Test tat, was er sollte. „Wir haben geprüft, wie gut die Geräte sich selbst schützen können, wie strahlungsfest sie sind und wie robust“, sagt sie.

Dafür hat sie XMM manches Mal überlistet: „Wir haben bei den Tests am Boden den Strom geliefert, sodass er dachte, er sieht bereits die Sonne.“ Sie kümmerte sich um die Testrechner und aktualisierte die Software. „Die war in zu Beginn in keinem guten Zustand, so etwas gab es vorher ja nicht“, sagt sie. Sie erinnert sich an die gute Arbeitsatmosphäre bei der Entstehung. „Wir waren ein gutes Team, jeder hat so gut gearbeitet, wie er konnte.“

Heute betreibt das ESOC (European Space Operations Centre), das Kontrollzentrum der European Space Agency (ESA) in Darmstadt, den Satelliten. „Die haben es drauf, Treibstoff zu sparen“, sagt Häberle. Das Kontrollzentrum justiert den Satelliten auf seiner Bahn – sein Blickwinkel auf die zu beobachtenden Punkte und seine Lage zur Sonne. Wenn seine Solarsegel keinen Strom mehr produzieren oder Sonnenstrahlen in die Teleskope fallen, ist die Mission vorbei.

Dabei konnte XMM von technischen Neuerungen profitieren: ein neues Legeregelungssystem nutzt auch das vierte Schwungrad, das eigentlich nur Reserve war und spart so Energie. XMM hatte auch ein bisschen Glück: Er wurde von seiner Transportrakete Ariane 5 genau da abgesetzt, wo er hinsollte. „Das hat viel Treibstoff gespart, manchmal müssen sich die Satelliten erst auf ihre Bahn bewegen. Das war bei XMM nicht der Fall“, sagt Strandberg.

Das Projekt stellte die Firma immer wieder vor Herausforderungen. Satelliten werden in Reinräumen gebaut, in denen die Luft so staubfrei wie möglich gehalten wird, da kleinste Luftpartikel die komplexen Systeme stören würde. Der Reinraum war aber nicht hoch genug für XMM, das Röntgenteleskop war zu seiner Zeit das größte Raumfahrzeug, das die ESA bis dahin gebaut hatte. „Da mussten wir erstmal die Decke um einen Meter anheben anheben“, erinnert sich Kaufungen.

Schreckmoment: Schutzdeckel schlossen sich wieder

Einen Schreck bekamen die Erbauer, als sich die Schutzdeckel vor den Teleskopen zwar öffneten, dann aber wieder schlossen. „Sie sind ganz langsam wieder aufgegangen und in der richtigen Position eingerastet, aber für uns dauerte das unendlich lang“, sagt Strandberg. Ein anderes Mal brach die Kommunikation zum Satelliten ab – ein Schalter hatte sich nicht umgelegt. „Das Schwierige war, herauszufinden, woran es lag. Als wir es wussten, haben wir von einer Station ein Kalifornien ein direktes Signal an den Bordcomputer geschickt, dann ging es wieder“, sagt Strandberg. Der unzuverlässige Schalter wird seitdem nicht mehr benutzt.

Für Fälle wie diese ist in Zukunft Systemingenieurin Susanne Fugger zuständig. „XMM ist eine unserer erfolgreichsten Missionen“, sagt sie. Sie arbeitet gerade an einem Konzept, wie die vier Treibstofftanks besser kommunizieren können. Es soll sicherstellen, dass der Treibstoff nicht „hängen bleibt“, sondern für zukünftige Manöver zur Verfügung steht. Bis 2030, so die neuesten Schätzungen, könnte die „Schwarze Schönheit“ weiterarbeiten. Ihre Nachfolgerin steht in den Startschuhen – „Athena“ ist nach der griechischen Göttin der Weisheit benannt. Airbus wird sich bewerben und hofft auf den Zuschlag – der neue Reinraum ist jedenfalls hoch genug für das 14 Meter hohe Röntgenteleskop.