Das Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Doch was ist, wenn sich keiner an sie erinnert? Gerhard Wachter war selbst skeptisch, als ihm erzählt wurde, dass ein Weildorfer einen „Zeppelin“ gebaut habe. „Ich hielt das für eine Ente“, gesteht der ehemalige Weildorfer Ortsreferent. Doch Nachforschungen ergaben, dass Gebhard Weißenrieder Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich ein Luftschiff konstruiert hatte, das vor dem Erstflug durch ein Unwetter zerstört wurde. Die Geschichte schrieb Wachter für den vierten Band des Linzgau-Mosaiks nieder, und dabei ist er gewiss, dass in Salem viele weitere Geschichten entdeckt werden wollen.

Salems Geschichte: ein ungeschliffener Diamant

„Das war so ein bisschen der Anlass“, blickt Wachter auf seine Idee zurück, die „Ortsgeschichtler“ ins Leben zu rufen. So viele Dinge seien noch im Verborgenen, daher sollten alte Dokumente und Bilder nicht vernichtet, sondern gesammelt werden. Diese Zeitzeugnisse seien für alle wertvoll und gehörten zur Erinnerungskultur der Bewohner eines Dorfes oder einer Gemeinde. „Es sind die kleinen Geschichten, die unsere Gesellschaft wie ein Mosaik spiegeln“, schlägt er den Bogen zu den bisherigen Veröffentlichungen. „Die Geschichte in Salem ist ein ungeschliffener Diamant.“

Wachter war sich aber gleich im Klaren darüber, dass er ein solches Projekt nicht allein stemmen könnte. „Ich habe daher alle angesprochen und sie waren gleich begeistert“, berichtet er zuhause am Esstisch. Alle, das sind Adolf Eblen, Gemeinderat und Ortsreferent von Mimmenhausen, Hobby-Genealoge Rudolf Koch und Eberhard Stengele, der ein Buch über Epitaphien auf dem Stefansfelder Friedhof veröffentlicht hat. Nicht mit am Tisch sitzen, aber dennoch zu den „Ortsgeschichtlern“ gehören Heimatforscher Hugo Gommeringer sowie Schlossverwalterin Birgit Rückert. „Als Quelle aller Geschichten, was das Kloster und später das Schloss betrifft“, sagt Wachter.

Erstes Treffen stößt auf regen Zuspruch

Gemeinsam hoffen sie auf Zulauf für die Initiative. „Wir wollen eine offene Gruppe sein, damit es keine Hemmschwelle gibt“, erklärt Eberhard Stengele. Daher wolle man auf sich aufmerksam machen, um als Anlaufstelle bekannt zu werden. Eine Vereinsgründung haben sie jedoch nicht geplant. „Das ist ein organisatorischer Aufwand“, gibt Rudolf Koch zu bedenken. Außerdem schrecke ein Verein manche Menschen ab. Ein erstes offenes Treffen im Mai war auf große Resonanz gestoßen. Stengele schätzt die Gästezahl im Rathaussaal auf 40 bis 50 Personen. „Ich fand es erstaunlich, dass sogar Zugezogene kamen.“

Im Rathaus sei man der Initiative gegenüber von Beginn an sehr aufgeschlossen gewesen, berichtet Wachter: „Sie sind dankbar, wenn es jemanden gibt, an den man sich wenden kann.“ Auch sei ihnen im gemeindeeigenen Archiv Platz angeboten worden. „Das fand ich toll“, meint der Initiator. Es sei allerdings wichtig, dass nicht alles einfach nur in Schubladen verschwinde. Auch Koch hebt hervor: „Das Archiv in Salem ist top. Die Frage ist, was passiert damit und wie wird es genutzt.“ Stengele merkt an, dass jede Gemeinde verpflichtet sei, eine Dokumentation ihrer Geschichte aufzubewahren. Wachter erinnert sich, dass dem nicht immer so gewesen sei: „Das Archiv aus Weildorf ist fast als ‚Brandlast‘ entsorgt worden.“

Kostbares Wissen der Zeitzeugen

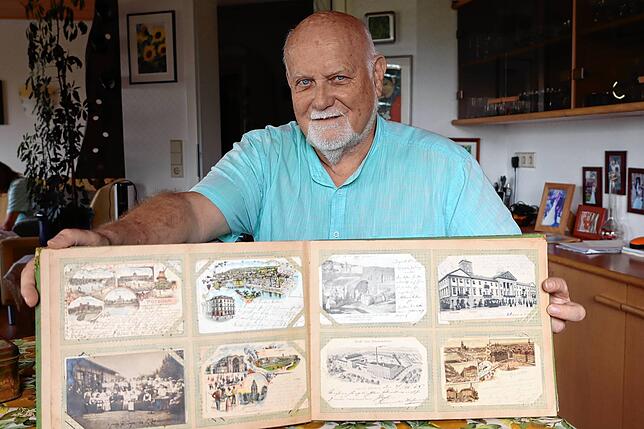

Seit der Vorstellung der Initiative hat die Gruppe einige Schätze vorzuweisen. Koch zeigt eine alte Blechkiste voller Fotografien, die bei einem Hausverkauf zurückgelassen wurde: „Es wird riesenaufwändig sein, die zu sichten.“ Wachter rät, die Bilder alteingesessenen Mitbürgern zu zeigen, um an vorhandenes Wissen anzuknüpfen. Er schlägt vorsichtig ein Album mit Postkarten aus dem frühen 20. Jahrhundert auf – aus Einsiedeln, aber auch aus Ägypten. „Das ist ein Zeichen des gesellschaftlichen Wandels“, meint Adolf Eblen. „Früher hat man schöne Karten geschrieben, heute schickt man eine WhatsApp.“

Eblen weist darauf hin, dass oft die Vereine die Vorreiter seien, um Traditionen und das Brauchtum zu pflegen. Mit dem Narrenverein Mimmenhausen habe er im Obergeschoss des Hauses der Vereine ein Heimat- und Landwirtschaftsmuseum eingerichtet, das nach Absprache beispielsweise für Schulklassen geöffnet werde. „Die Kinder kriegen große Augen, wenn sie das sehen“, erzählt der Ortsreferent. Vor Jahren habe er das Entlassungsdokument einer jungen Frau aus der Leibeigenschaft aus dem 18. Jahrhundert erhalten. „Das kann man mit dem heutigen Denken nicht mehr nachvollziehen“, plädiert Eblen für den Erhalt solcher Kulturgüter.

Dabei hoffen die „Ortsgeschichtler“ auf das Schwarmwissen. Wie Stengele erklärt, wolle man nicht mehr als Einzelkämpfer in den Teilorten agieren, sondern gemeinsam langfristig Dinge nach thematischen Schwerpunkten erschließen. Wachter fügt hinzu: „Wir wollen zeigen, dass das nichts abgehoben Akademisches ist, sondern wir wollen die Leute erzählen lassen.“ Koch verweist auf die Chancen der Digitalisierung und freut sich, dass beim ersten Treffen auch Frauen und junge Leute gekommen seien. Wachter bilanziert: „Wir wollen kein Altherrenclub werden oder den Blick in die Gegenwart verlieren.“