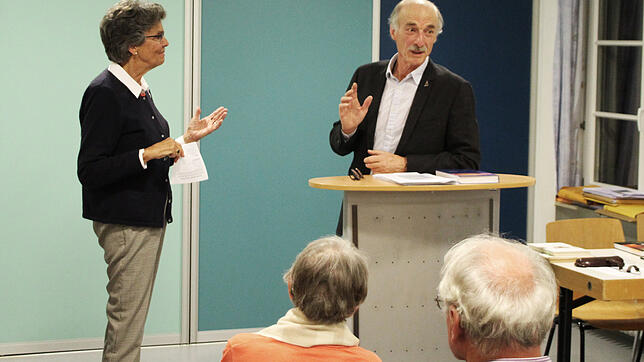

Überlingen – „Das Ende der Weimarer Republik deutete sich auch in Überlingen schon am Anfang an.“ In seinem Vortrag im Rahmen der „Kleinen Akademie am Münsterplatz“ ordnete der Überlinger Historiker Oswald Burger vor etwa 30 Zuhörerinnen und Zuhörern die Ereignisse in Überlingen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in den großen politischen Zusammenhang ein.

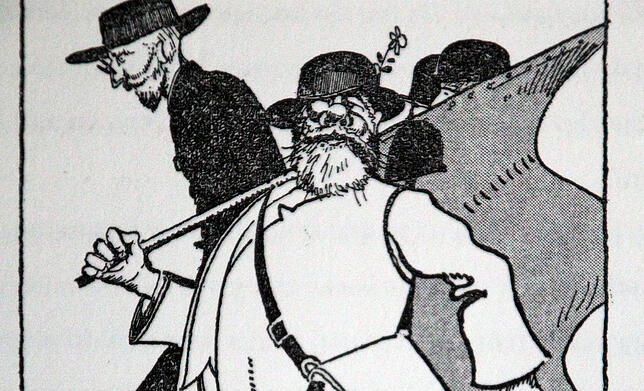

Nur wenige Tage vor Kriegsende im November 1918, als schon eine Delegation der Reichsregierung auf dem Weg zu Friedensverhandlungen war, hielt Gustav Oexle, der später „Sonderbeauftragter des Stellvertreters des Führers“ und Mitbegründer der ersten Ortsgruppe der NSDAP im Bezirk Überlingen war, mehrere Reden in der Stadt und im Umkreis. Seine Botschaft als Kriegsveteran: Der Krieg sei mitnichten verloren, es gelte, den Kampf in allen Ebenen fortzusezten.

Die einzige Zeitung der Stadt, der „Seebote“, rief zur gleichen Zeit noch immer zur Aufnahme von Kriegsanleihen auf. Hier wurde, so Oswald Burger, bereits die Saat gesät, die zum Ende der Weimarer Republik führen sollte, nämlich die Dolchstoßlegende und der daraus erwachsende Wunsch nach kriegerischer Revanche. Von Revolution war in Überlingen vor 100 Jahren allerdings nicht viel zu sehen. Während in den Rüstungsbetrieben in Friedrichshafen die Arbeiter demonstrierten und aus Stuttgart Aufstände gemeldet wurden, vermeldete der „Seebote“ am Montag, 11. November 1918, im Lokalteil lediglich, dass ein „Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat die Verwaltung und die Macht in Überlingen übernommen“ habe. „Wo ist dieser Rat denn auf einmal hergekommen, wo waren diese Leute denn vorher?“, fragte Oswald Burger sich und das Publikum.

Zentrum erster Wahlsieger

Ruhe und Ordnung – dieser Grundsatz wurde laut Burger häufig in Überlingen postuliert. Der Übergang von der Kaiserzeit zur Republik vollzog sich dann in nach heutigen Maßstäben ungeheurer Geschwindigkeit. Bereits im Januar wurde in der Republik Baden, wie das vormalige Großherzogtum Baden nun hieß, gewählt. Nur in Baden, also auch in Überlingen, so betonte Oswald Burger, galt zu diesem frühen Zeitpunkt das allgemeine Wahlrecht, erstmals durften also auch Frauen wählen. Überlingen wählte konservativ – schon damals. Von 2536 gültigen Stimmen kamen 50,6 Prozent auf das Zentrum, dem Vorläufer der CDU, auf die Liberalen entfielen 32 Prozent, während die SPD nur 17 Prozent der Stimmen gewinnen konnte. Monarchistische Parteien konnten keine Stimmerfolge verbuchen, obgleich auch sie zu den Wahlen antraten. „Wo sind denn all die Kaisertreuen abgeblieben?“, auch diese Frage Oswald Burgers blieb unbeantwortet. „Ein Nazinest“, so betonte er, „war Überlingen vor 1933 allerdings eindeutig nicht.“ Erst ab 1929/30 stellten sich erste kleinere Erfolge der NSDAP ein, bevor sie dann in der Wahl vom 3. März 1933 auf über 40 Prozent sprang.

Bürgermeister stirbt im Hausarrest

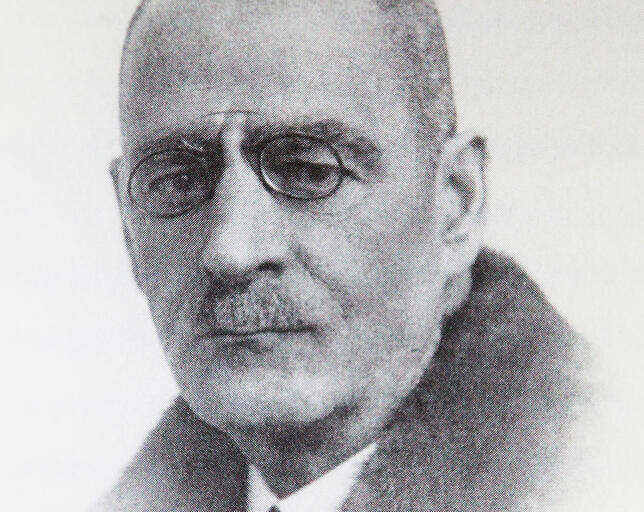

Symptomatisch für ihre Zeit sind die zwei wichtigsten Akteure der Weimarer Republik in Überlingen, in Gestalt von Bürgermeister Heinrich Emerich und Hermann Levinger, dessen Dienstbezeichnung „Oberamtmann“ mit einem heutigen Landrat vergleichbar war. Beide arbeiteten mit- und manchmal auch gegeneinander, beide wurden auch, wie Oswald Burger berichtete, später Opfer des Nationalsozialismus.

Heinrich Emerich wurde 1919 zum Bürgermeister in Überlingen gewählt, nachdem er als vormaliger Bürgermeister in Straßburg aus dem nun wieder französisch gewordenen Elsass ausgewiesen worden war. Überlingen verdankte ihm unter anderem die Seepromenade westlich des evangelischen Pfarrhauses, die Umwidmung des jüngst stillgelegten Wasserkraftwerkes am Mantelhaften von Kohle auf Wasserkraft, die Gasversorgung der Stadt und die Einrichtung eines gymnasialen Zweiges der weiterführenden Schulen. 1933 wurde er durch den Nationalsozialisten Albert Spreng ersetzt und wenig später in Schutzhaft genommen. Es sei, wie die neuen Machthaber wissen ließen, gefährlich, wenn „dieser Mann in der Stadt frei“ herumlaufe. Zermürbt von Diffamierungen und psychischen Attacken erlitt er wenig später im Hausarrest einen tödlichen Herzanfall.

Landrat begeht Suizid

Noch schlimmer erging es Landrat Hermann Levinger. Oswald Burger hob hervor, dass sich dieser während seiner Amtszeit 1908 bis 1930 einerseits durch „tadellose Amtsführung“, aber auch unter anderem als Mitbegründer der Uhldinger Pfahlbauten und des ersten Überlinger Yachtclubs einen beachtlichen Ruf erwarb. Vom Judentum zum Protestantismus konvertiert, wurde er nach den Nürnberger Rassegesetzen nach dem Tod seiner deutschen Frau zum „Volljuden“ erklärt und durchlitt das Martyrium der im deutschen Reich verfolgten Juden. Als er erfuhr, dass seine Deportation nach Ausschwitz unmittelbar bevorstand, nahm er am 8. Dezember 1944 gemeinsam mit seiner Tochter Gift und kam so seiner Ermordung zuvor. Von den Verdiensten beider Männer der Weimarer Republik profitiert die Stadt bis heute.