Seit zwei Wochen steht die Corona-Warn-App in den Appstores von Google und Apple zum Download bereit. Sie soll ein Instrument sein, um die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus Sars-CoV-2 zu bekämpfen. Die Bundesregierung misst ihr eine hohe Bedeutung zu. Doch um die Erwartungen zu erfüllen, muss die App auch entsprechend verbreitet sein.

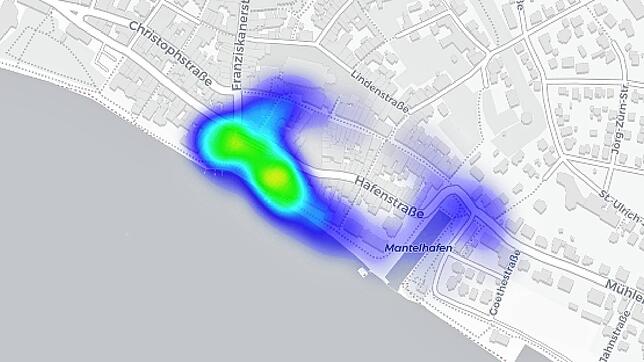

Wir haben in Überlingen geprüft, ob die App auch am Bodensee angekommen ist. Dazu sind wir an einem Freitagabend durch die Altstadt von Überlingen flaniert, vorbei an voll besetzten Tischen in den Gaststätten in der Münsterstraße, am Landungsplatz und an der Uferpromenade. Dabei haben wir aufgezeichnet, welche Bluetooth-Ströme die Mobiltelefone der Menschen um uns herum senden.

Bei unserer Messung haben wir gut 600 Mobiltelefone registriert, auf 177 war die App installiert. Mit etwas weniger als einem Drittel liegt die Verbreitung über dem bundesweiten Schnitt von etwa 25 Prozent aller Smartphone-Nutzer. Allerdings ist unsere Messung nur als Richtwert zu verstehen. Sie ist eine Momentaufnahme ohne Anspruch darauf, repräsentativ zu sein. Durch die Funktionsweise der App besteht zudem die Möglichkeit, dass wir manche Geräte doppelt gezählt haben.

So funktioniert die Messung

Die Corona-Warn-App sendet eine anonymisierte Identifikationsnummer (ID) in die nähere Umgebung. Gleichzeitig lauscht sie, ob sie Signale von andere Geräten empfangen kann. Dafür benutzt die App die Funktechnik Bluetooth, mit der man sonst drahtlose Lautsprecher, Tastaturen oder andere Geräte ansteuert.

Die ID wechselt aus Datenschutzgründen alle zehn bis 20 Minuten, die Informationen werden jedoch immer über denselben Bluetooth-Service gesendet. Dieser wiederum hat eine klare ID, die sich auszählen lässt. Es ist somit nicht möglich, auf einzelne Geräte zu schließen. Persönliche Daten oder gar Inhalte werden nicht übertragen. Weil die Corona-App selbst keine Standortinformationen sendet, wurde das Signal bei der Auswertung über einen Zeitstempel mit dem Standort des SÜDKURIER-Gerätes verknüpft.

Welche Schwächen hat die Messung?

Neben der möglichen doppelten Zählung einzelner Smartphones, die ihre ID gewechselt haben, spielen in die Gesamtzahl der Geräte zudem andere Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer, Fitnesstracker, Fernseher oder Uhren. Diese habe wir so weit wie möglich herausgefiltert. Allerdings ist die Identifikation der Geräte nicht immer eindeutig, so dass es möglich ist, dass manche Geräte durch den Filter gerutscht sind.

Zudem ist es vom Verhalten der Handybesitzer abhängig, ob wir sein Gerät registriert haben. Hat der Nutzer Bluetooth deaktiviert, konnten wir sein Gerät nicht zählen. Hinzu kommen technische Schranken der App: Sie läuft nur auf neueren Smartphone-Modellen. In so mancher Tasche liegt aber noch ein altes Modell.

Noch Luft nach oben

Insgesamt zeigt unsere Messung also eher eine Tendenz. Und die besagt: Die Corona-Warn-App ist in Überlingen verbreitet. Insgesamt hat die Verbreitung der App aber noch Luft nach oben.