Sind Menschen in der Doppelstadt beim Thema Corona vorsichtiger, als anderswo in Deutschland? Ein wenig vielleicht, darauf deutet unsere Auswertung von mehreren Tausend Datensätzen hin, die wir kürzlich in der Villinger Innenstadt aufgezeichnet haben. Diese Messung fand während eines Spaziergangs mit SÜDKURIER-Smartphone an zwei Tagen während der Mittagszeit statt. Dabei wurden jeweils die Bickenstraße, die Obere Straße, die Rietstraße und die Niedere Straße mit einem zusätzlichen Abstecher zum Bahnhof abgelaufen.

Parallel zur Corona-App lief eine ebenfalls frei zugängliche Software, die Bluetooth-Signale aufzeichnen kann. Insgesamt konnten so 1926 Mobiltelefone registriert werden, 512 davon hatten die Warn-App installiert, was rund 25 Prozent entspricht. Mit diesem Wert liegen die Villinger sogar etwas über dem Bundesdurchschnitt, der auf 22 Prozent geschätzt wird, setzt man die aktuell 14,1 Millionen Installationen in Relation zu rund 60 Millionen Smartphone-Nutzern in Deutschland.

So funktioniert die Messung

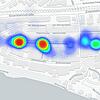

Die Corona-Warn-App funkt nach Aktivierung eine anonymisierte Identifikationsnummer in die nähere Umgebung. Zugleich lauscht das Telefon in bestimmten zeitlichen Abständen, ob es Signale von anderen Geräten empfangen kann. Dafür benutzt die App die Funktechnik Bluetooth, mit der man sonst drahtlose Lautsprecher, Tastaturen oder andere Geräte ansteuert. Die Identifikationsnummern wechseln aus Datenschutzgründen regelmäßig, die Informationen werden jedoch immer über denselben Bluetooth-Service gesendet. Dieser wiederum hat eine klare Identifikationsnummer, die der SÜDKURIER gezählt hat. Es ist somit nicht möglich, auf einzelne Geräte zu schließen. Persönliche Daten oder gar Inhalte werden nicht übertragen. Weil die Corona-App selbst keine Standortinformationen sendet, wurde das Signal bei der Auswertung über einen Zeitstempel mit dem Standort des SÜDKURIER-Gerätes verknüpft. So entstand folgende Karte.

Sie zeigt die Häufigkeit der registrierten Bluetooth-Signal zu anderen Smartphones am jeweiligen Standort in der Innenstadt an. Gut zu sehen: Im Bereich des Latschariplatzes waren die meisten Menschen unterwegs, auch bei Cafés und Gastronomiebetrieben sind Schwerpunkte erkennbar. In Richtung Bahnhof nehmen die Begegnungen deutlich ab.

Welche Schwächen hat die Messung?

Die Messung ist eine Momentaufnahme ohne Anspruch auf Repräsentativität. Aufgrund der sich alle zehn bis 20 Minuten ändernden Identifikationsnummern ist es möglich, dass Geräte doppelt gezählt wurden. Smartphones, die Bluetooth deaktiviert haben, wurden gar nicht gezählt. Zwar wurden Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer, Fitnesstracker, Fernseher oder Uhren aus den Zahlen herausgefiltert, es ist jedoch möglich, dass nicht alle dieser Geräte von den Filtern erfasst wurden. Hinzu kommen ältere Modelle, auf denen die Corona-Warn-App nicht mehr funktioniert.

Corona-Warn-App

Die Corona-Warn-App hilft dabei festzustellen, ob Smartphone-Nutzer möglicherweise Kontakt zu infizierten Person hatten und damit ein gewisses Ansteckungsrisiko haben. Laut Bundesregierung und Robert-Koch-Institut kann die App helfen, Infektionsketten schneller zu unterbrechen. Das Herunterladen und die Nutzung sind freiwillig. Die App ist kostenlos in den App-Stores erhältlich.