Erwin Wuchner hat die Nachkriegszeit auf beiden Seiten des Rheins kennengelernt. Es war anfangs die sogenannte „schlechte Zeit“. Über die Holzbrücke kamen beispielsweise schweizerische Lebensmittelspenden für die Säckinger Suppenküche und halfen die Not lindern.

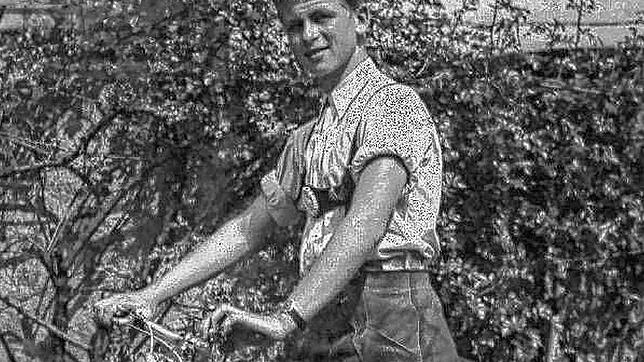

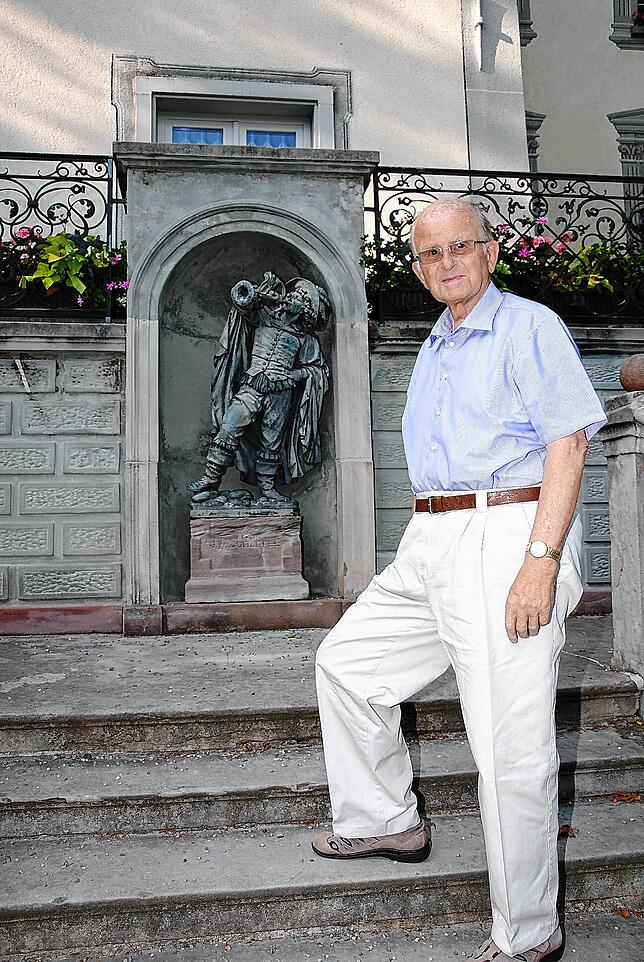

Erwin Wuchner erinnert sich noch genau an diese Zeit. Aufgewachsen ist er in der Rheinbrückstraße. In den Jahren 1948 und 1949 hatte der Schuljunge das Glück, je drei Monate zur Erholung in der Nähe des Bözberges bei Bekannten in der Schweiz leben zu dürfen. Er erlebte das Geschehen der Grenze während der Kriegsjahre auf der deutschen Seite und während der französischen Besatzung, die bis 1950 dauerte, auf beiden Seiten des Rheines. „Für mich war der Rhein immer Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, zwischen einem kriegführenden Land und einem Land, in dem ich keine Angst haben musste, ein Land, in dem es mir besser ging“, erzählt der Senior heute.

Die Schweiz hilft mit Suppenküchen in der ärgsten Not

Er entsinnt sich auch an die Suppenküche ab Sommer 1946 bis 1948. Viele Portionen wurden im Gasthaus Adler an die Kinder ausgegeben. Es waren damals Hilda Speck, die Mutter des späteren Pfarrers Rudolf Speck, Maria Eckert und Elisabeth Gottstein, später verheiratet mit Fridolin Butz, die im damaligen Restaurant „Tröndle“ in benachbarten, schweizerischen Stein die Suppen für Säckinger Schulkinder zubereiteten.

Mit einer Sondererlaubnis der Franzosen durften die drei deutschen Köchinnen die Holzbrücke in die Schweiz überqueren. Die Lebensmittel und Zutaten spendete die Einwohnerschaft des schweizerischen Stein. Die Schweizer Spende vom 11. Juni 1946 hatte beispielsweise einen Wert von 6970 Franken. Das war seinerzeit eine große Summe.

Bei Wuchners Aufenthalten in der Schweiz, nur einige Kilometer von zu Hause entfernt, fand er eine Lebenssituation vor, in der aus der Sicht eines Jungen alles im Überfluss vorhanden war. „Neben allen Lebensmitteln gab es – fast unglaublich – Schokolade, Orangen und Bananen. In Bad Säckingen konnten die Leute davon nur träumen“, berichtet Wuchner.

Von Kopf bis Fuß wurde er neu eingekleidet und hatte Gelegenheit, sein erstes Geld zu erwerben. Von den wertvollen Franken, die er sich durch die Mithilfe beim Anlegen von Entwässerungsgräben verdiente, konnte er seine Familie jenseits des Rheines durch Päckchen unterstützen. Im Unterschied zu seinen Alterskameraden in Säckingen besuchte er in der Schweiz die Schule regelmäßig.

Kakao für die Kinder

Einer, der zu jeder Zeit die deutsch-schweizerische Grenze über die Holzbrücke überschreiten durfte, war der damalige katholische Münsterpfarrer Hermann. Eine Freude für die Kinder der Rheinbrückstraße war immer, wenn der Stadtpfarrer aus der Schweiz zurückkehrte. Denn unter seiner Soutane schmuggelte er meist Kakaopäckchen, die der Geistliche an die Kinder austeilte.

Trotz Sperrung der Holzbrücke zu Beginn des Krieges mit einem Dachlattentor, Stacheldraht und Befestigungsanlagen an der Schweizer Uferböschung – die Grenze hatte immer Schlupflöcher, erinnert sich Wuchner. Es gab immer wieder einzelne Versuche über den Rhein in die Schweiz zu gelangen, meist aber nur, um bei Verwandten oder Bekannten etwas zu organisieren. Wurde die Person von einem Schweizer Grenzer entdeckt, schickte er sie zurück. Älteren Personen war es manchmal gestattet in Begleitung eines Zollbeamten sich mit Verwandten aus der Schweiz an der weißen Grenzlinie zu treffen. Es kam auch vor, dass sich Familienangehörige per Zuruf von Ufer zu Ufer über die jeweilige Situation erkundigten.

Waffen wurden im Rhein entsorgt

Als Möglichkeit, Waffen zu entsorgen diente der Rhein am Abend vor dem Einmarsch der Franzosen am 25. April 1945. Im Schutze der Dunkelheit versenkte die Bevölkerung zahlreiche Gewehre samt Munition in den Fluten des Rheins. Bei Niedrigwasser 1946 waren die Funde an Gewehren, Patronen, aber auch an Panzerfäusten ein beliebtes Spielzeug. Nicht ungefährlich für die Kinder war, wenn sie dieses hochexplosive Gemisch in einem Feuer entzündete.

Der Rhein bessert das Mittagessen auf

Einen Spaß machten sich die Franzosen, wenn sie in den Rhein schossen und die Kinder die getroffenen Fische aus dem Fluss fischten. Sie konnten damit das karge Mittagessen aufbessern.

Nicht dem Fluss überlassen wurden auch die Fische, die nach Bombenabwürfen am 4. Januar 1945 unterhalb der evangelischen Kirche an der Oberfläche des Gewässers trieben.

Nach der Kapitulation fehlte es der Bevölkerung an allem, insbesondere an Lebensmitteln. Als Hilfe zur Selbstversorgung, stellte die Stadt den Bürgern unterhalb der Brücke Gartengelände zur Verfügung. Da das Rheinufer noch flacher als heute verlief, gab es allerdings häufiger Überschwemmungen als heute. Die zuvor verrichtete, mühevolle Arbeit war dann dahin.

Der Rhein als Ort sportlicher Betätigung

Ob im Rheinbad, wo es sogar ein Kinderbecken mit verstellbarem Boden gab, damit der Wasserpegel immer auf gleichem Stand gehalten werden konnte, oder in der Nähe des Gasthauses „Zum Rheinblick“ beim heutigen Kraftwerk. In der Nähe des Felsens herrschte eine starke Strömung, die zu oft gefährlichen Mutproben waren. Courage war auch fragt, wenn Jugendliche bei etwa 16 Grad Celsius Wassertemperatur auf die Fridolinsinsel schwammen.

War in Kriegszeiten der Rhein Grenze zwischen Krieg und Frieden, so ist der Flusslauf heute, laut Wuchner, ein Fluss zwischen zwei Ländern. Die vielen familiären und verwandtschaftlichen Kontakte, die kulturellen, politischen, wirtschaftlichen Beziehungen und Begegnungen der Vereine, ließen in der Nachkriegszeit langsam vergessen, was der Kriege unterbunden hatte.